82

sich an der Nordseite der Ringmauer, einige Meter rechts vom nordwestlichen Turm.

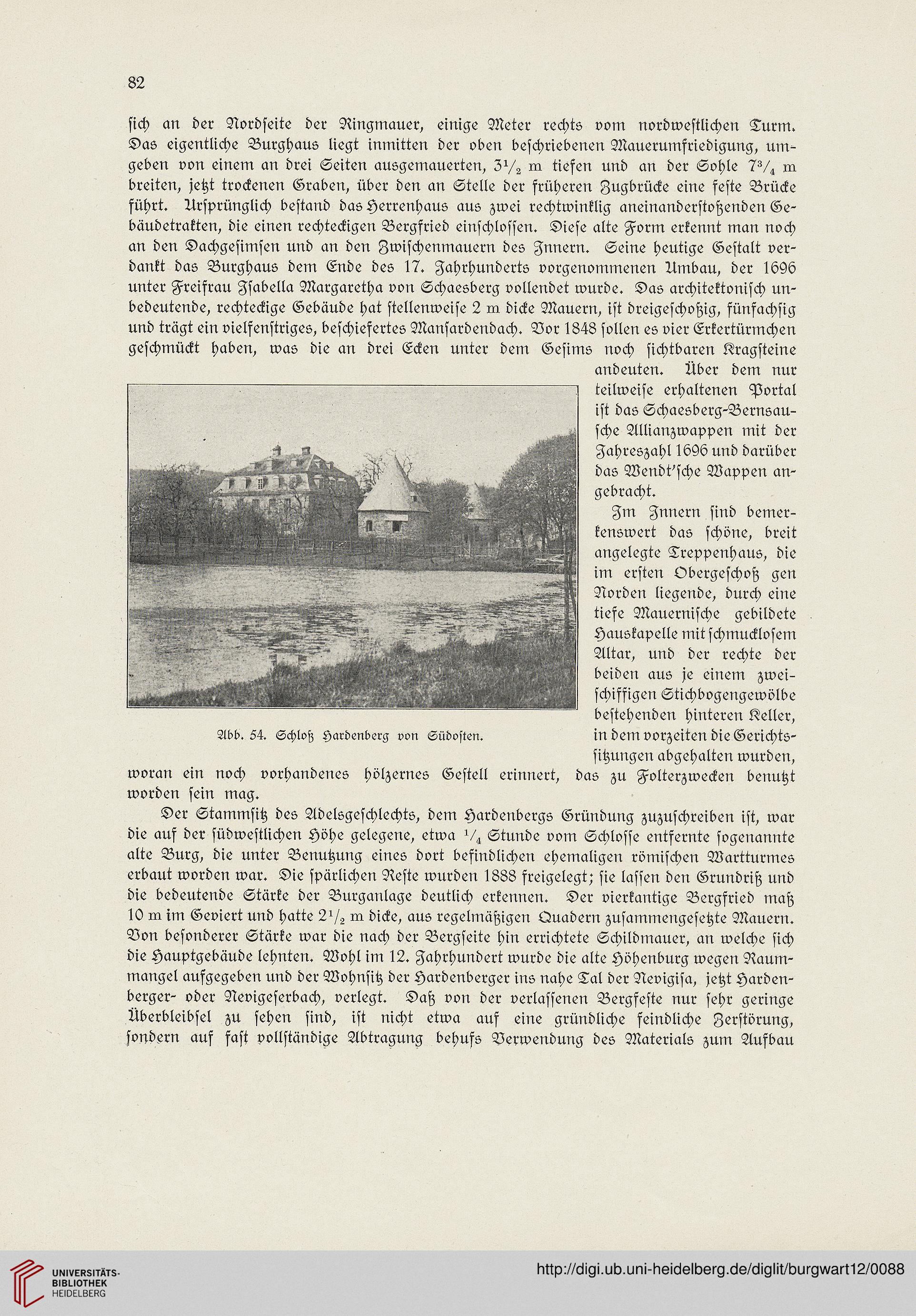

Das eigentliche Burghaus liegt inmitten der oben beschriebenen Mauerumsriedigung, um-

geben von einem an drei Seiten ausgemauerten, ZVz m tiefen und an der Sohle 7»/^ m

breiten, jetzt trockenen Graben, über den an Stelle der früheren Zugbrücke eine feste Brücke

führt. Ursprünglich bestand das Herrenhaus aus zwei rechtwinklig aneinanderstoßenden Ge-

bäudetrakten, die einen rechteckigen Bergfried einschlossen. Diese alte Form erkennt man noch

an den Dachgesimsen und an den Zwischenmauern des Innern. Seine heutige Gestalt ver-

dankt das Burghaus dem Ende des 17. Jahrhunderts vorgenommenen Umbau, der 1696

unter Freifrau Isabella Margaretha von Schaesberg vollendet wurde. Das architektonisch un-

bedeutende, rechteckige Gebäude hat stellenweise 2 m dicke Mauern, ist dreigeschoßig, fünfachsig

und trägt ein vielfenstriges, beschiesertes Mansardendach. Vor 1848 sollen es vier Erkertürmchen

geschmückt haben, was die an drei Ecken unter dem Gesims noch sichtbaren Kragsteine

andeuten. Uber dem nur

teilweise erhaltenen Portal

ist das Schaesberg-Bernsau-

sche Allianzwappen mit der

Jahreszahl 1696 und darüber

das Wendische Wappen an-

gebracht.

Im Innern sind bemer-

kenswert das schöne, breit

angelegte Treppenhaus, die

im ersten Obergeschoß gen

Norden liegende, durch eine

tiefe Mauernische gebildete

Hauskapelle mit schmucklosem

Altar, und der rechte der

beiden ans je einem zwei-

schisfigcn Stichbogengewölbe

bestehenden Hinteren Keller,

in dem vorzeiten die Gerichts-

sitzungen abgehalten wurden,

woran ein noch vorhandenes hölzernes Gestell erinnert, das zu Folterzwecken benutzt

worden sein mag.

Der Stammsitz des Adelsgeschlechts, dem Hardenbergs Gründung zuznschreiben ist, war

die aus der südwestlichen Höhe gelegene, etwa Stunde vom Schlosse entfernte sogenannte

alte Burg, die unter Benutzung eines dort befindlichen ehemaligen römischen Wartturmes

erbaut worden war. Die spärlichen Reste wurden 1888 sreigelegt; sie lassen den Grundriß und

die bedeutende Stärke der Burganlage deutlich erkennen. Der vierkantige Bergfried maß

IO m im Geviert und hatte 2^/z m dicke, aus regelmäßigen Quadern zusammengesetzte Mauern.

Von besonderer Stärke war die nach der Bergseite hin errichtete Schildmauer, an welche sich

die Hauptgebäude lehnten. Wohl im l2. Jahrhundert wurde die alte Höhenburg wegen Raum-

mangel aufgegeben und der Wohnsitz der Hardenberger ins nahe Tal der Nevigisa, jetzt Harden-

berger- oder Nevigeserbach, verlegt. Daß von der verlassenen Bergfeste nur sehr geringe

Überbleibsel zu sehen sind, ist nicht etwa auf eine gründliche feindliche Zerstörung,

sondern aus fast vollständige Abtragung behufs Verwendung des Materials zum Ausbau

sich an der Nordseite der Ringmauer, einige Meter rechts vom nordwestlichen Turm.

Das eigentliche Burghaus liegt inmitten der oben beschriebenen Mauerumsriedigung, um-

geben von einem an drei Seiten ausgemauerten, ZVz m tiefen und an der Sohle 7»/^ m

breiten, jetzt trockenen Graben, über den an Stelle der früheren Zugbrücke eine feste Brücke

führt. Ursprünglich bestand das Herrenhaus aus zwei rechtwinklig aneinanderstoßenden Ge-

bäudetrakten, die einen rechteckigen Bergfried einschlossen. Diese alte Form erkennt man noch

an den Dachgesimsen und an den Zwischenmauern des Innern. Seine heutige Gestalt ver-

dankt das Burghaus dem Ende des 17. Jahrhunderts vorgenommenen Umbau, der 1696

unter Freifrau Isabella Margaretha von Schaesberg vollendet wurde. Das architektonisch un-

bedeutende, rechteckige Gebäude hat stellenweise 2 m dicke Mauern, ist dreigeschoßig, fünfachsig

und trägt ein vielfenstriges, beschiesertes Mansardendach. Vor 1848 sollen es vier Erkertürmchen

geschmückt haben, was die an drei Ecken unter dem Gesims noch sichtbaren Kragsteine

andeuten. Uber dem nur

teilweise erhaltenen Portal

ist das Schaesberg-Bernsau-

sche Allianzwappen mit der

Jahreszahl 1696 und darüber

das Wendische Wappen an-

gebracht.

Im Innern sind bemer-

kenswert das schöne, breit

angelegte Treppenhaus, die

im ersten Obergeschoß gen

Norden liegende, durch eine

tiefe Mauernische gebildete

Hauskapelle mit schmucklosem

Altar, und der rechte der

beiden ans je einem zwei-

schisfigcn Stichbogengewölbe

bestehenden Hinteren Keller,

in dem vorzeiten die Gerichts-

sitzungen abgehalten wurden,

woran ein noch vorhandenes hölzernes Gestell erinnert, das zu Folterzwecken benutzt

worden sein mag.

Der Stammsitz des Adelsgeschlechts, dem Hardenbergs Gründung zuznschreiben ist, war

die aus der südwestlichen Höhe gelegene, etwa Stunde vom Schlosse entfernte sogenannte

alte Burg, die unter Benutzung eines dort befindlichen ehemaligen römischen Wartturmes

erbaut worden war. Die spärlichen Reste wurden 1888 sreigelegt; sie lassen den Grundriß und

die bedeutende Stärke der Burganlage deutlich erkennen. Der vierkantige Bergfried maß

IO m im Geviert und hatte 2^/z m dicke, aus regelmäßigen Quadern zusammengesetzte Mauern.

Von besonderer Stärke war die nach der Bergseite hin errichtete Schildmauer, an welche sich

die Hauptgebäude lehnten. Wohl im l2. Jahrhundert wurde die alte Höhenburg wegen Raum-

mangel aufgegeben und der Wohnsitz der Hardenberger ins nahe Tal der Nevigisa, jetzt Harden-

berger- oder Nevigeserbach, verlegt. Daß von der verlassenen Bergfeste nur sehr geringe

Überbleibsel zu sehen sind, ist nicht etwa auf eine gründliche feindliche Zerstörung,

sondern aus fast vollständige Abtragung behufs Verwendung des Materials zum Ausbau