141

Detmold, das schon der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in diesem ältesten Teil angehört,

weist Giebelsorm auf, bei denen die gemeinsame Hauptdachlinie nur von einer Trapczform

und einem Halbkreis darüber überragt wird. Interessant ist, wie die über die Dachlinie aus-

steigenden Giebelausbauten sich senken, wie allmählich ein Zwischenstück nach dem andern aus-

geschaltet wird. Der Grund dafür ist, daß der gotische Bewegungsdrang, der die Gebäude

von unten bis oben gleichmäßig erfüllte, immer mehr erlischt. Die Schelenburg steht am Anfang

dieser Entwicklung

noch vor Stadthagen,

das mit dem Anfangs-

datum um 1532 bis-

her den Neigen er-

ösfnete.

Vergleicht man

an den genannten

Schlössern die Seiten-

sassungen der Staffel-

giebel, so ergibt sich,

daß sie mit der Zeit

immer kräftiger wer-

den, an Breite zu-

nehmen, und sich

immer mehr von der

Dünnheit dieserRand-

fassungen an der

Schelenburg entfer-

nen. Die Entwicklung

geht dahin, daß diese

Bänder den Charak-

ter von Pilastern an-

nehmen, und daß sie

bei jeder Staffel am

Giebel senkrecht durch-

gezogen werden bis

zur Grundlinie, so daß

das ganze Giebel-

dreieck mit wage-

rechten und senkrech-

ten Bändern über-

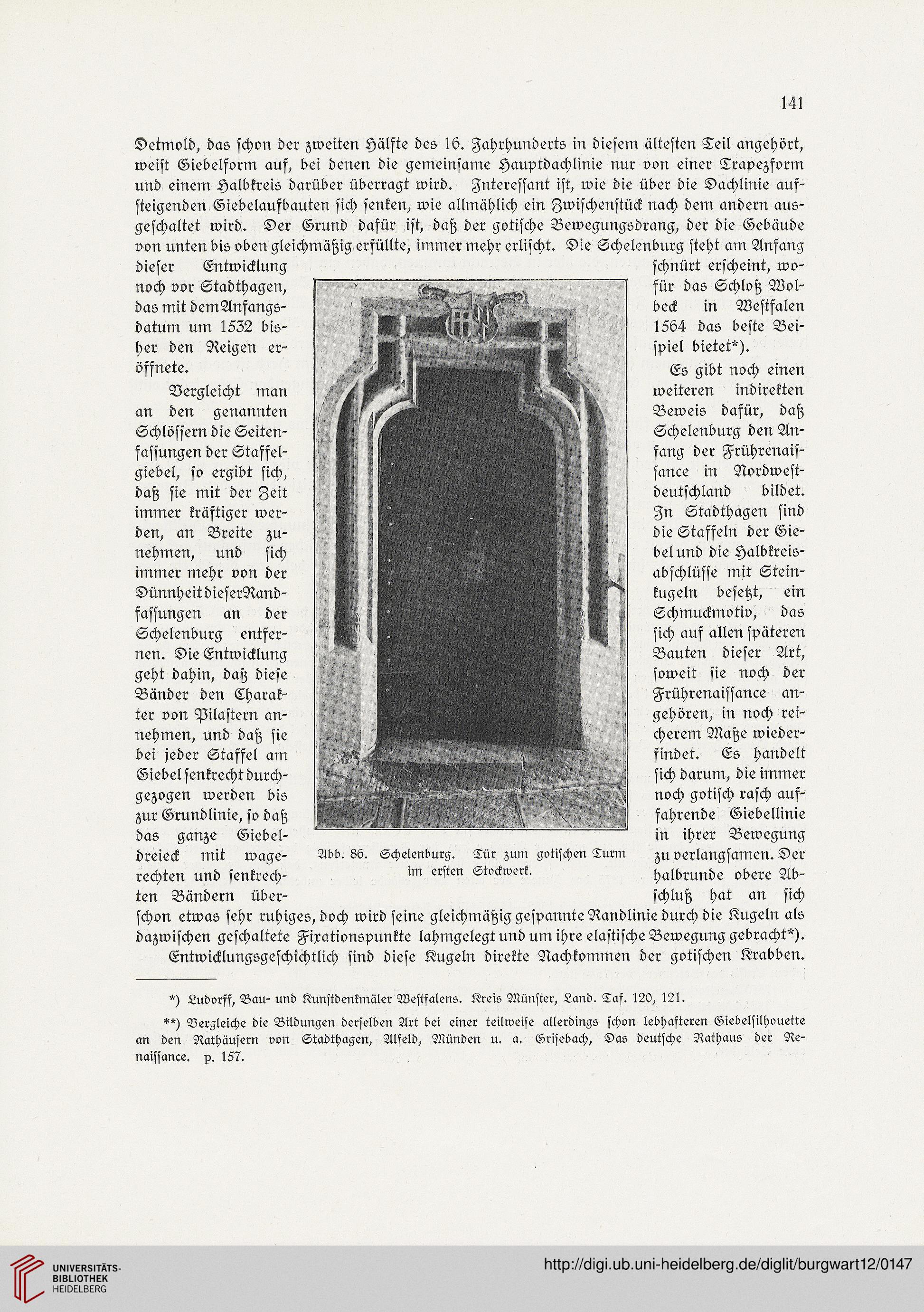

Abb. 86. Schelenburg. Tür zum gotischen Turin

im ersten Stockwerk.

schnürt erscheint, wo-

für das Schloß Wol-

beck in Westfalen

1564 das beste Bei-

spiel bietet* **)).

Es gibt noch einen

weiteren indirekten

Beweis dafür, daß

Schelenburg den An-

fang der Frührenais-

sance in Nordwest-

deutschland bildet.

In Stadthagen sind

die Staffeln der Gie-

bel und die Halbkreis-

abschlüsse mit Stein-

kugeln beseht, ein

Schmuckmotiv, das

sich auf allen späteren

Bauten dieser Art,

soweit sie noch der

Frührenaissance an-

gehören, in noch rei-

cherem Maße wieder-

findet. Es handelt

sich darum, die immer-

noch gotisch rasch auf-

fahrende Giebellinie

in ihrer Bewegung

zu verlangsamen. Der

halbrunde obere Ab-

schluß hat an sich

schon etwas sehr ruhiges, doch wird seine gleichmäßig gespannte Randlinie durch die Kugeln als

dazwischen geschaltete Fipationspunkte lahmgelegt und um ihre elastische Bewegung gebracht*).

Entwicklungsgeschichtlich sind diese Kugeln direkte Nachkommen der gotischen Krabben.

*) Ludorff, Bau- und Kunstdenkmäler Westfalens. Kreis Münster, Land. Taf. 120, 12l.

**) Vergleiche die Bildungen derselben Art bei einer teilweise allerdings schon lebhafteren Giebelsilhouette

an den Rathäusern von Stadthagen, Alfeld, Münden u. a. Grisebach, Das deutsche Rathaus der Re-

naissance. x>. lS7.

Detmold, das schon der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in diesem ältesten Teil angehört,

weist Giebelsorm auf, bei denen die gemeinsame Hauptdachlinie nur von einer Trapczform

und einem Halbkreis darüber überragt wird. Interessant ist, wie die über die Dachlinie aus-

steigenden Giebelausbauten sich senken, wie allmählich ein Zwischenstück nach dem andern aus-

geschaltet wird. Der Grund dafür ist, daß der gotische Bewegungsdrang, der die Gebäude

von unten bis oben gleichmäßig erfüllte, immer mehr erlischt. Die Schelenburg steht am Anfang

dieser Entwicklung

noch vor Stadthagen,

das mit dem Anfangs-

datum um 1532 bis-

her den Neigen er-

ösfnete.

Vergleicht man

an den genannten

Schlössern die Seiten-

sassungen der Staffel-

giebel, so ergibt sich,

daß sie mit der Zeit

immer kräftiger wer-

den, an Breite zu-

nehmen, und sich

immer mehr von der

Dünnheit dieserRand-

fassungen an der

Schelenburg entfer-

nen. Die Entwicklung

geht dahin, daß diese

Bänder den Charak-

ter von Pilastern an-

nehmen, und daß sie

bei jeder Staffel am

Giebel senkrecht durch-

gezogen werden bis

zur Grundlinie, so daß

das ganze Giebel-

dreieck mit wage-

rechten und senkrech-

ten Bändern über-

Abb. 86. Schelenburg. Tür zum gotischen Turin

im ersten Stockwerk.

schnürt erscheint, wo-

für das Schloß Wol-

beck in Westfalen

1564 das beste Bei-

spiel bietet* **)).

Es gibt noch einen

weiteren indirekten

Beweis dafür, daß

Schelenburg den An-

fang der Frührenais-

sance in Nordwest-

deutschland bildet.

In Stadthagen sind

die Staffeln der Gie-

bel und die Halbkreis-

abschlüsse mit Stein-

kugeln beseht, ein

Schmuckmotiv, das

sich auf allen späteren

Bauten dieser Art,

soweit sie noch der

Frührenaissance an-

gehören, in noch rei-

cherem Maße wieder-

findet. Es handelt

sich darum, die immer-

noch gotisch rasch auf-

fahrende Giebellinie

in ihrer Bewegung

zu verlangsamen. Der

halbrunde obere Ab-

schluß hat an sich

schon etwas sehr ruhiges, doch wird seine gleichmäßig gespannte Randlinie durch die Kugeln als

dazwischen geschaltete Fipationspunkte lahmgelegt und um ihre elastische Bewegung gebracht*).

Entwicklungsgeschichtlich sind diese Kugeln direkte Nachkommen der gotischen Krabben.

*) Ludorff, Bau- und Kunstdenkmäler Westfalens. Kreis Münster, Land. Taf. 120, 12l.

**) Vergleiche die Bildungen derselben Art bei einer teilweise allerdings schon lebhafteren Giebelsilhouette

an den Rathäusern von Stadthagen, Alfeld, Münden u. a. Grisebach, Das deutsche Rathaus der Re-

naissance. x>. lS7.