I4Z

18. Jahrhunderts angelegt. Das höher gelegene Geschoß kann nur auf der Wendeltreppe er-

reicht werden.

Vergleicht man die Raumverteilung auf den Grundrissen des ersten und zweiten Stock-

werkes (Abb. 61 u. 62), so ergibt sich, daß die Südseiten mit dem vorspringenden Erker identisch

sind, die Nordseiten aber völlige Heterogenität zeigen, d. h. nichts anderes, als daß die Hauptein-

teilungen des Ganzen, die imÄußeren durch dieGiebel gegeben sind, nur in geringemGrad für die

Raumeinteilung im Innern verbindlich gehalten worden sind. Fragt man nach dem Grunde,

so wird zuerst im all-

gemeinen darauf zu

verweisen sein, daß

die deutsche Architek-

tur ihrer Grund-

stimmung nach über-

haupt nicht geneigt

ist, die Außenteilun-

gen als Gliederungen

auch für das Innere

als verbindlich zu er-

achten, wie dies für

die italienische Bau-

kunst Lebensbedürfnis

war, sondern unbe-

kümmert darum, mit

jähem Wechsel der

Raumdisposition von

Stockwerk zu Stock-

werk vorgeht. Dann

aber gibt es hier für

die Nvrdhälste des

Gebäudes noch einen

besonderen Grund.

Es wurde nachgewie-

sen, daß die Wendel-

treppe als ein Über-

bleibsel des gotischen

Wohnbaus zu be-

trachten ist. Das kann

aber nur für den Kern

was oberhalb plötzlich

Geschoß. Dagegen ist

Zimmer und an den

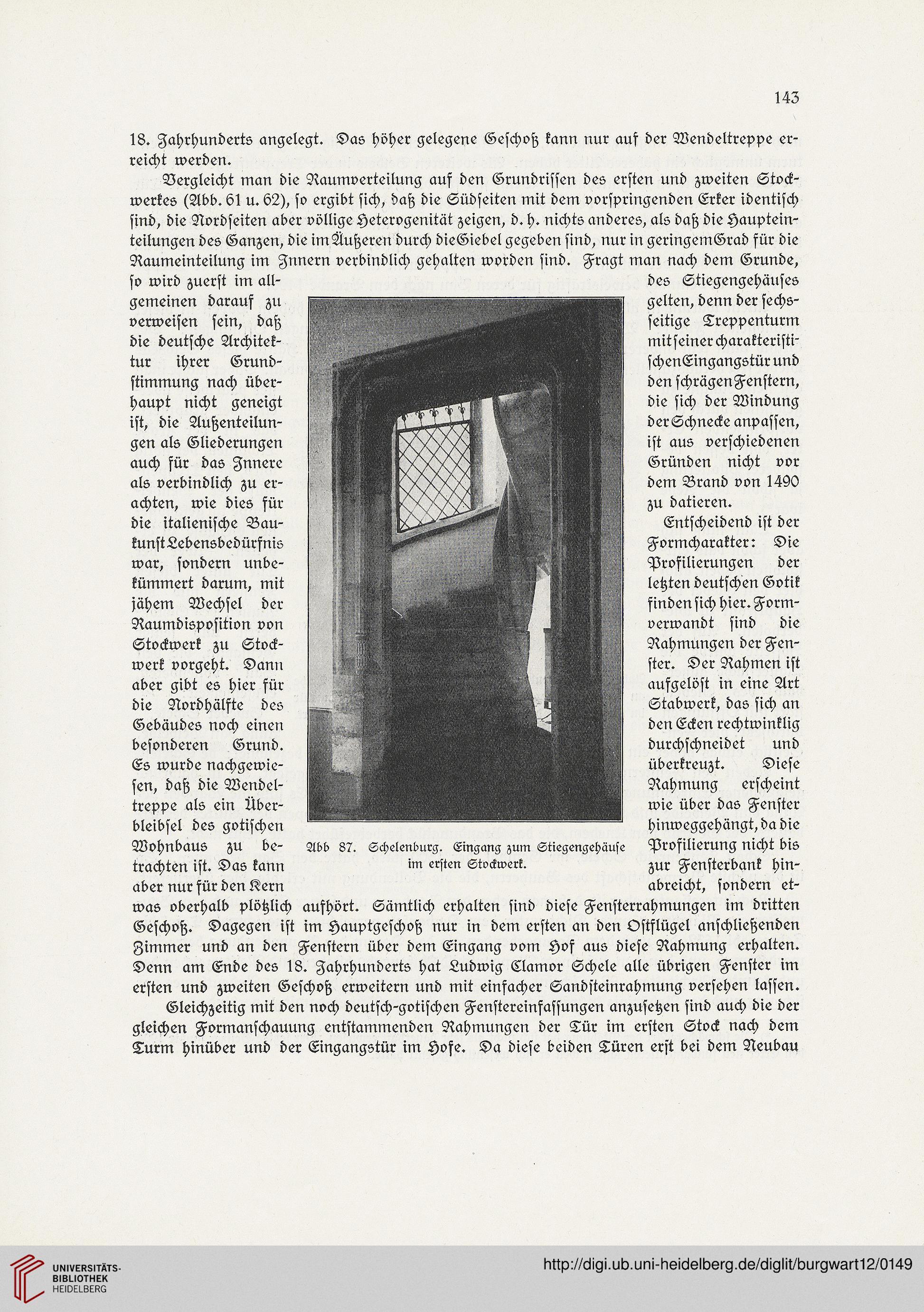

des Stiegengehäuses

gelten, denn der sechs-

seitige Treppenturm

mit seiner charakteristb

schenEingangstür und

den schrägenFenstern,

die sich der Windung

derSchnecke anpassen,

ist aus verschiedenen

Gründen nicht vor

dem Brand von 1490

zu datieren.

Entscheidend ist der

Formcharakter: Die

Profilierungen der

letzten deutschen Gotik

finden sich hier. Form-

verwandt sind die

Rahmungen der Fen-

ster. Der Rahmen ist

aufgelöst in eine Art

Stabwerk, das sich an

den Ecken rechtwinklig

durchschneidet und

überkreuzt. Diese

Rahmung erscheint

wie über das Fenster

hinweggehängt, da die

Profilierung nicht bis

zur Fensterbank hin-

abreicht, sondern et-

aufhört. Sämtlich erhalten sind diese Fensterrahmungen im dritten

im Hauptgeschoß nur in dem ersten an den Ostslügel anschließenden

Fenstern über dem Eingang vom Hof aus diese Rahmung erhalten.

Abb 87. Schelenburg. Eingang zum Stiegengehäuse

im ersten Stockwerk.

Denn am Ende des 18. Jahrhunderts hat Ludwig Clamor Schele alle übrigen Fenster im

ersten und zweiten Geschoß erweitern und mit einfacher Sandsteinrahmung versehen lassen.

Gleichzeitig mit den noch deutsch-gotischen Fenstereinfassungen anzusehen sind auch die der

gleichen Formanschauung entstammenden Rahmungen der Tür im ersten Stock nach dem

Turm hinüber und der Eingangstür im Hose. Da diese beiden Türen erst bei dem Neubau

18. Jahrhunderts angelegt. Das höher gelegene Geschoß kann nur auf der Wendeltreppe er-

reicht werden.

Vergleicht man die Raumverteilung auf den Grundrissen des ersten und zweiten Stock-

werkes (Abb. 61 u. 62), so ergibt sich, daß die Südseiten mit dem vorspringenden Erker identisch

sind, die Nordseiten aber völlige Heterogenität zeigen, d. h. nichts anderes, als daß die Hauptein-

teilungen des Ganzen, die imÄußeren durch dieGiebel gegeben sind, nur in geringemGrad für die

Raumeinteilung im Innern verbindlich gehalten worden sind. Fragt man nach dem Grunde,

so wird zuerst im all-

gemeinen darauf zu

verweisen sein, daß

die deutsche Architek-

tur ihrer Grund-

stimmung nach über-

haupt nicht geneigt

ist, die Außenteilun-

gen als Gliederungen

auch für das Innere

als verbindlich zu er-

achten, wie dies für

die italienische Bau-

kunst Lebensbedürfnis

war, sondern unbe-

kümmert darum, mit

jähem Wechsel der

Raumdisposition von

Stockwerk zu Stock-

werk vorgeht. Dann

aber gibt es hier für

die Nvrdhälste des

Gebäudes noch einen

besonderen Grund.

Es wurde nachgewie-

sen, daß die Wendel-

treppe als ein Über-

bleibsel des gotischen

Wohnbaus zu be-

trachten ist. Das kann

aber nur für den Kern

was oberhalb plötzlich

Geschoß. Dagegen ist

Zimmer und an den

des Stiegengehäuses

gelten, denn der sechs-

seitige Treppenturm

mit seiner charakteristb

schenEingangstür und

den schrägenFenstern,

die sich der Windung

derSchnecke anpassen,

ist aus verschiedenen

Gründen nicht vor

dem Brand von 1490

zu datieren.

Entscheidend ist der

Formcharakter: Die

Profilierungen der

letzten deutschen Gotik

finden sich hier. Form-

verwandt sind die

Rahmungen der Fen-

ster. Der Rahmen ist

aufgelöst in eine Art

Stabwerk, das sich an

den Ecken rechtwinklig

durchschneidet und

überkreuzt. Diese

Rahmung erscheint

wie über das Fenster

hinweggehängt, da die

Profilierung nicht bis

zur Fensterbank hin-

abreicht, sondern et-

aufhört. Sämtlich erhalten sind diese Fensterrahmungen im dritten

im Hauptgeschoß nur in dem ersten an den Ostslügel anschließenden

Fenstern über dem Eingang vom Hof aus diese Rahmung erhalten.

Abb 87. Schelenburg. Eingang zum Stiegengehäuse

im ersten Stockwerk.

Denn am Ende des 18. Jahrhunderts hat Ludwig Clamor Schele alle übrigen Fenster im

ersten und zweiten Geschoß erweitern und mit einfacher Sandsteinrahmung versehen lassen.

Gleichzeitig mit den noch deutsch-gotischen Fenstereinfassungen anzusehen sind auch die der

gleichen Formanschauung entstammenden Rahmungen der Tür im ersten Stock nach dem

Turm hinüber und der Eingangstür im Hose. Da diese beiden Türen erst bei dem Neubau