3i6

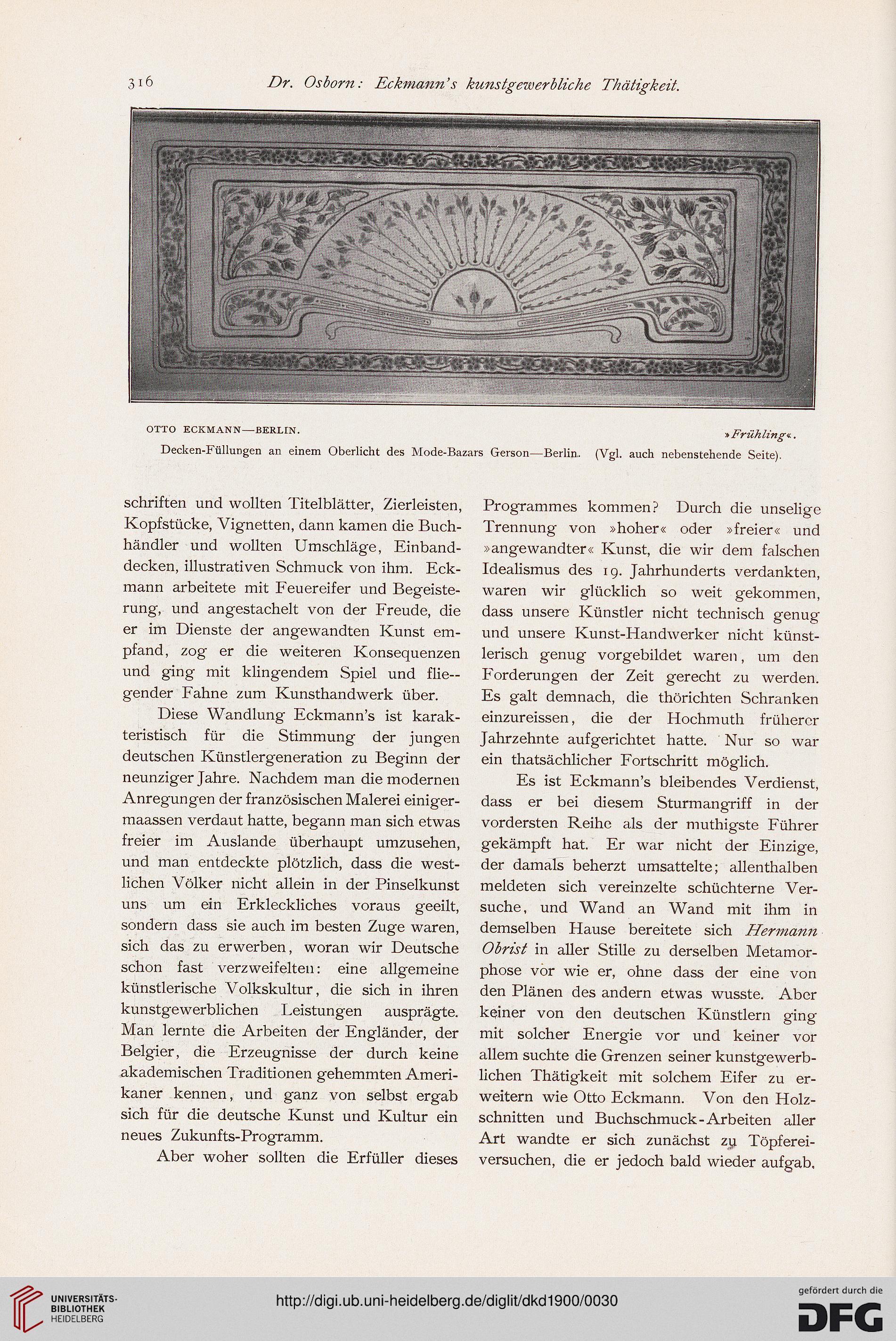

Dr. Osborn: Eckmann's kunstgewerbliche Thätigkeit.

Schriften und wollten Titelblätter, Zierleisten,

Kopfstücke, Vignetten, dann kamen die Buch-

händler und wollten Umschläge, Einband-

decken, illustrativen Schmuck von ihm. Eck-

mann arbeitete mit Feuereifer und Begeiste-

rung, und angestachelt von der Freude, die

er im Dienste der angewandten Kunst em-

pfand, zog er die weiteren Konsequenzen

und ging mit klingendem Spiel und flie-

gender Fahne zum Kunsthandwerk über.

Diese Wandlung Eckmann's ist karak-

teristisch für die Stimmung der jungen

deutschen Künstlergeneration zu Beginn der

neunziger Jahre. Nachdem man die modernen

Anregungen der französischen Malerei einiger-

maassen verdaut hatte, begann man sich etwas

freier im Auslande überhaupt umzusehen,

und man entdeckte plötzlich, dass die west-

lichen Völker nicht allein in der Pinselkunst

uns um ein Erkleckliches voraus geeilt,

sondern dass sie auch im besten Zuge waren,

sich das zu erwerben, woran wir Deutsche

schon fast verzweifelten: eine allgemeine

künstlerische Volkskultur, die sich in ihren

kunstgewerblichen Leistungen ausprägte.

Man lernte die Arbeiten der Engländer, der

Belgier, die Erzeugnisse der durch keine

akademischen Traditionen gehemmten Ameri-

kaner kennen, und ganz von selbst ergab

sich für die deutsche Kunst und Kultur ein

neues Zukunfts-Programm.

Aber woher sollten die Erfüller dieses

Programmes kommen? Durch die unselige

Trennung von »hoher« oder »freier« und

»angewandter« Kunst, die wir dem falschen

Idealismus des ig. Jahrhunderts verdankten,

waren wir glücklich so weit gekommen,

dass unsere Künstler nicht technisch genug

und unsere Kunst-Handwerker nicht künst-

lerisch genug vorgebildet waren, um den

Forderungen der Zeit gerecht zu werden.

Es galt demnach, die thörichten Schranken

einzureissen, die der Hochmuth früherer

Jahrzehnte aufgerichtet hatte. Nur so war

ein thatsächlicher Fortschritt möglich.

Es ist Eckmann's bleibendes Verdienst,

dass er bei diesem Sturmangriff in der

vordersten Reihe als der muthigste Führer

gekämpft hat. Er war nicht der Einzige,

der damals beherzt umsattelte; allenthalben

meldeten sich vereinzelte schüchterne Ver-

suche, und Wand an Wand mit ihm in

demselben Hause bereitete sich Hermann

Obrist in aller Stille zu derselben Metamor-

phose vor wie er, ohne dass der eine von

den Plänen des andern etwas wusste. Aber

keiner von den deutschen Künstlern ging

mit solcher Energie vor und keiner vor

allem suchte die Grenzen seiner kunstgewerb-

lichen Thätigkeit mit solchem Eifer zu er-

weitern wie Otto Eckmann. Von den Holz-

schnitten und Buchschmuck-Arbeiten aller

Art wandte er sich zunächst zu Töpferei-

versuchen, die er jedoch bald wieder aufgab.

Dr. Osborn: Eckmann's kunstgewerbliche Thätigkeit.

Schriften und wollten Titelblätter, Zierleisten,

Kopfstücke, Vignetten, dann kamen die Buch-

händler und wollten Umschläge, Einband-

decken, illustrativen Schmuck von ihm. Eck-

mann arbeitete mit Feuereifer und Begeiste-

rung, und angestachelt von der Freude, die

er im Dienste der angewandten Kunst em-

pfand, zog er die weiteren Konsequenzen

und ging mit klingendem Spiel und flie-

gender Fahne zum Kunsthandwerk über.

Diese Wandlung Eckmann's ist karak-

teristisch für die Stimmung der jungen

deutschen Künstlergeneration zu Beginn der

neunziger Jahre. Nachdem man die modernen

Anregungen der französischen Malerei einiger-

maassen verdaut hatte, begann man sich etwas

freier im Auslande überhaupt umzusehen,

und man entdeckte plötzlich, dass die west-

lichen Völker nicht allein in der Pinselkunst

uns um ein Erkleckliches voraus geeilt,

sondern dass sie auch im besten Zuge waren,

sich das zu erwerben, woran wir Deutsche

schon fast verzweifelten: eine allgemeine

künstlerische Volkskultur, die sich in ihren

kunstgewerblichen Leistungen ausprägte.

Man lernte die Arbeiten der Engländer, der

Belgier, die Erzeugnisse der durch keine

akademischen Traditionen gehemmten Ameri-

kaner kennen, und ganz von selbst ergab

sich für die deutsche Kunst und Kultur ein

neues Zukunfts-Programm.

Aber woher sollten die Erfüller dieses

Programmes kommen? Durch die unselige

Trennung von »hoher« oder »freier« und

»angewandter« Kunst, die wir dem falschen

Idealismus des ig. Jahrhunderts verdankten,

waren wir glücklich so weit gekommen,

dass unsere Künstler nicht technisch genug

und unsere Kunst-Handwerker nicht künst-

lerisch genug vorgebildet waren, um den

Forderungen der Zeit gerecht zu werden.

Es galt demnach, die thörichten Schranken

einzureissen, die der Hochmuth früherer

Jahrzehnte aufgerichtet hatte. Nur so war

ein thatsächlicher Fortschritt möglich.

Es ist Eckmann's bleibendes Verdienst,

dass er bei diesem Sturmangriff in der

vordersten Reihe als der muthigste Führer

gekämpft hat. Er war nicht der Einzige,

der damals beherzt umsattelte; allenthalben

meldeten sich vereinzelte schüchterne Ver-

suche, und Wand an Wand mit ihm in

demselben Hause bereitete sich Hermann

Obrist in aller Stille zu derselben Metamor-

phose vor wie er, ohne dass der eine von

den Plänen des andern etwas wusste. Aber

keiner von den deutschen Künstlern ging

mit solcher Energie vor und keiner vor

allem suchte die Grenzen seiner kunstgewerb-

lichen Thätigkeit mit solchem Eifer zu er-

weitern wie Otto Eckmann. Von den Holz-

schnitten und Buchschmuck-Arbeiten aller

Art wandte er sich zunächst zu Töpferei-

versuchen, die er jedoch bald wieder aufgab.