334

Hermann Muthesius—London:

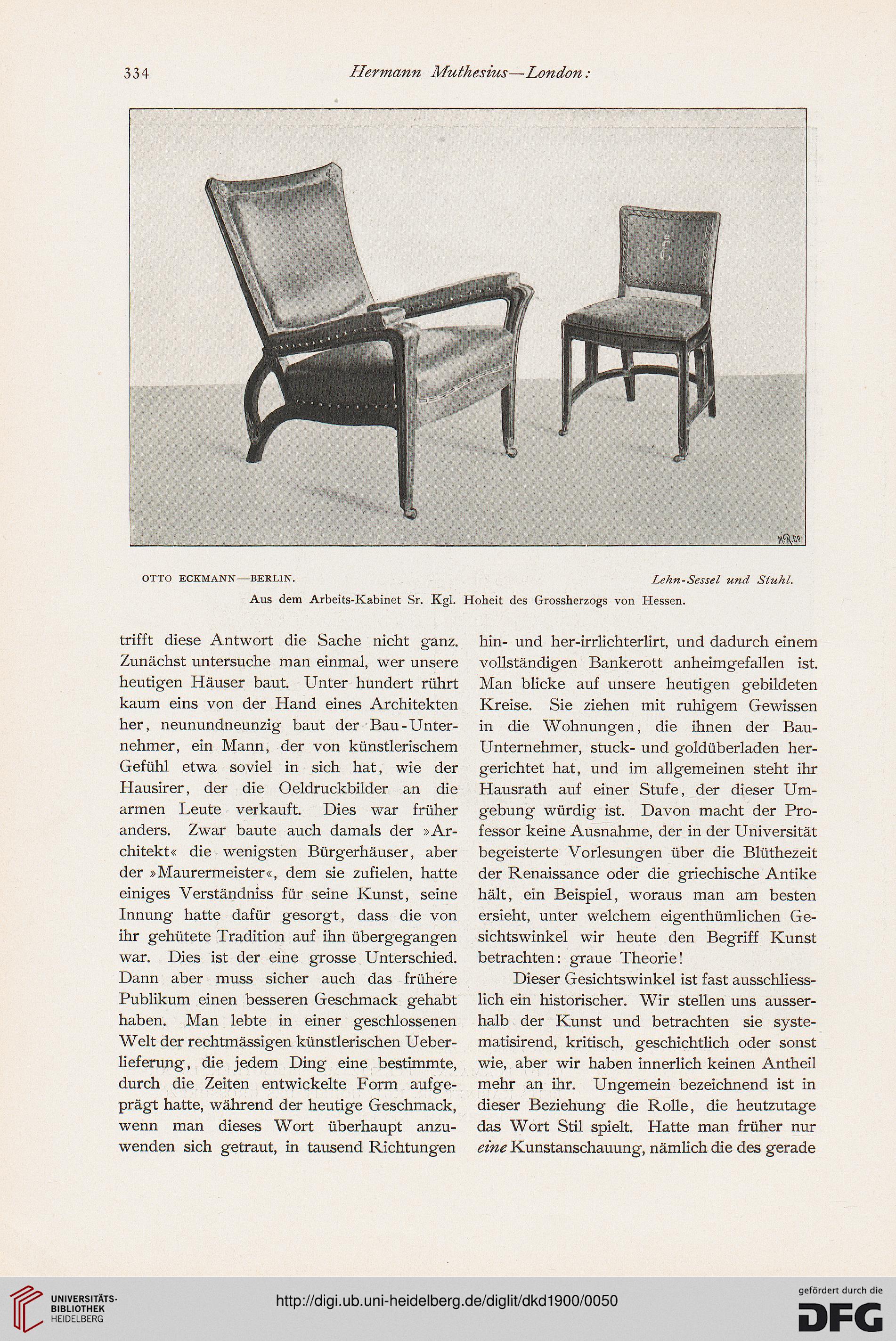

otto eckmann—berlin. Lehn-Sessel und Stuhl.

Aus dem Arbeits-Kabinet Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs von Hessen.

trifft diese Antwort die Sache nicht ganz.

Zunächst untersuche man einmal, wer unsere

heutigen Häuser baut. Unter hundert rührt

kaum eins von der Hand eines Architekten

her, neunundneunzig baut der Bau-Unter-

nehmer, ein Mann, der von künstlerischem

Gefühl etwa soviel in sich hat, wie der

Hausirer, der die Oeldruckbilder an die

armen Leute verkauft. Dies war früher

anders. Zwar baute auch damals der »Ar-

chitekt« die wenigsten Bürgerhäuser, aber

der »Maurermeister«, dem sie zufielen, hatte

einiges Verständniss für seine Kunst, seine

Innung hatte dafür gesorgt, dass die von

ihr gehütete Tradition auf ihn übergegangen

war. Dies ist der eine grosse Unterschied.

Dann aber muss sicher auch das frühere

Publikum einen besseren Geschmack gehabt

haben. Man lebte in einer geschlossenen

Welt der rechtmässigen künstlerischen Ueber-

lieferung, die jedem Ding eine bestimmte,

durch die Zeiten entwickelte Form aufge-

prägt hatte, während der heutige Geschmack,

wenn man dieses Wort überhaupt anzu-

wenden sich getraut, in tausend Richtungen

hin- und her-irrlichterlirt, und dadurch einem

vollständigen Bankerott anheimgefallen ist.

Man blicke auf unsere heutigen gebildeten

Kreise. Sie ziehen mit ruhigem Gewissen

in die Wohnungen, die ihnen der Bau-

Unternehmer, stuck- und goldüberladen her-

gerichtet hat, und im allgemeinen steht ihr

Hausrath auf einer Stufe, der dieser Um-

gebung würdig ist. Davon macht der Pro-

fessor keine Ausnahme, der in der Universität

begeisterte Vorlesungen über die Blüthezeit

der Renaissance oder die griechische Antike

hält, ein Beispiel, woraus man am besten

ersieht, unter welchem eigenthümlichen Ge-

sichtswinkel wir heute den Begriff Kunst

betrachten: graue Theorie!

Dieser Gesichtswinkel ist fast ausschliess-

lich ein historischer. Wir stellen uns ausser-

halb der Kunst und betrachten sie syste-

matisirend, kritisch, geschichtlich oder sonst

wie, aber wir haben innerlich keinen Antheil

mehr an ihr. Ungemein bezeichnend ist in

dieser Beziehung die Rolle, die heutzutage

das Wort Stil spielt. Hatte man früher nur

eine Kunstanschauung, nämlich die des gerade

Hermann Muthesius—London:

otto eckmann—berlin. Lehn-Sessel und Stuhl.

Aus dem Arbeits-Kabinet Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs von Hessen.

trifft diese Antwort die Sache nicht ganz.

Zunächst untersuche man einmal, wer unsere

heutigen Häuser baut. Unter hundert rührt

kaum eins von der Hand eines Architekten

her, neunundneunzig baut der Bau-Unter-

nehmer, ein Mann, der von künstlerischem

Gefühl etwa soviel in sich hat, wie der

Hausirer, der die Oeldruckbilder an die

armen Leute verkauft. Dies war früher

anders. Zwar baute auch damals der »Ar-

chitekt« die wenigsten Bürgerhäuser, aber

der »Maurermeister«, dem sie zufielen, hatte

einiges Verständniss für seine Kunst, seine

Innung hatte dafür gesorgt, dass die von

ihr gehütete Tradition auf ihn übergegangen

war. Dies ist der eine grosse Unterschied.

Dann aber muss sicher auch das frühere

Publikum einen besseren Geschmack gehabt

haben. Man lebte in einer geschlossenen

Welt der rechtmässigen künstlerischen Ueber-

lieferung, die jedem Ding eine bestimmte,

durch die Zeiten entwickelte Form aufge-

prägt hatte, während der heutige Geschmack,

wenn man dieses Wort überhaupt anzu-

wenden sich getraut, in tausend Richtungen

hin- und her-irrlichterlirt, und dadurch einem

vollständigen Bankerott anheimgefallen ist.

Man blicke auf unsere heutigen gebildeten

Kreise. Sie ziehen mit ruhigem Gewissen

in die Wohnungen, die ihnen der Bau-

Unternehmer, stuck- und goldüberladen her-

gerichtet hat, und im allgemeinen steht ihr

Hausrath auf einer Stufe, der dieser Um-

gebung würdig ist. Davon macht der Pro-

fessor keine Ausnahme, der in der Universität

begeisterte Vorlesungen über die Blüthezeit

der Renaissance oder die griechische Antike

hält, ein Beispiel, woraus man am besten

ersieht, unter welchem eigenthümlichen Ge-

sichtswinkel wir heute den Begriff Kunst

betrachten: graue Theorie!

Dieser Gesichtswinkel ist fast ausschliess-

lich ein historischer. Wir stellen uns ausser-

halb der Kunst und betrachten sie syste-

matisirend, kritisch, geschichtlich oder sonst

wie, aber wir haben innerlich keinen Antheil

mehr an ihr. Ungemein bezeichnend ist in

dieser Beziehung die Rolle, die heutzutage

das Wort Stil spielt. Hatte man früher nur

eine Kunstanschauung, nämlich die des gerade