den Säugling. Man macht diese Scherze ja nicht

mehr ganz so grob wie vor zehn Jahren, aber

man macht sie nur diskreter, hypnotisiert den

Porträtierten immer noch mit einem Attribut

seines Berufes in diese Erstarrtheit eines „gei-

stigen" oder „seelischen" Ausdruckes, der

weder das eine noch das andere, sondern nur

komisch ist, denn die junge Mama ist mehr

übermütig als innig, und der Naturforscher ist

weit mehr moselweinliebend als naturforschend.

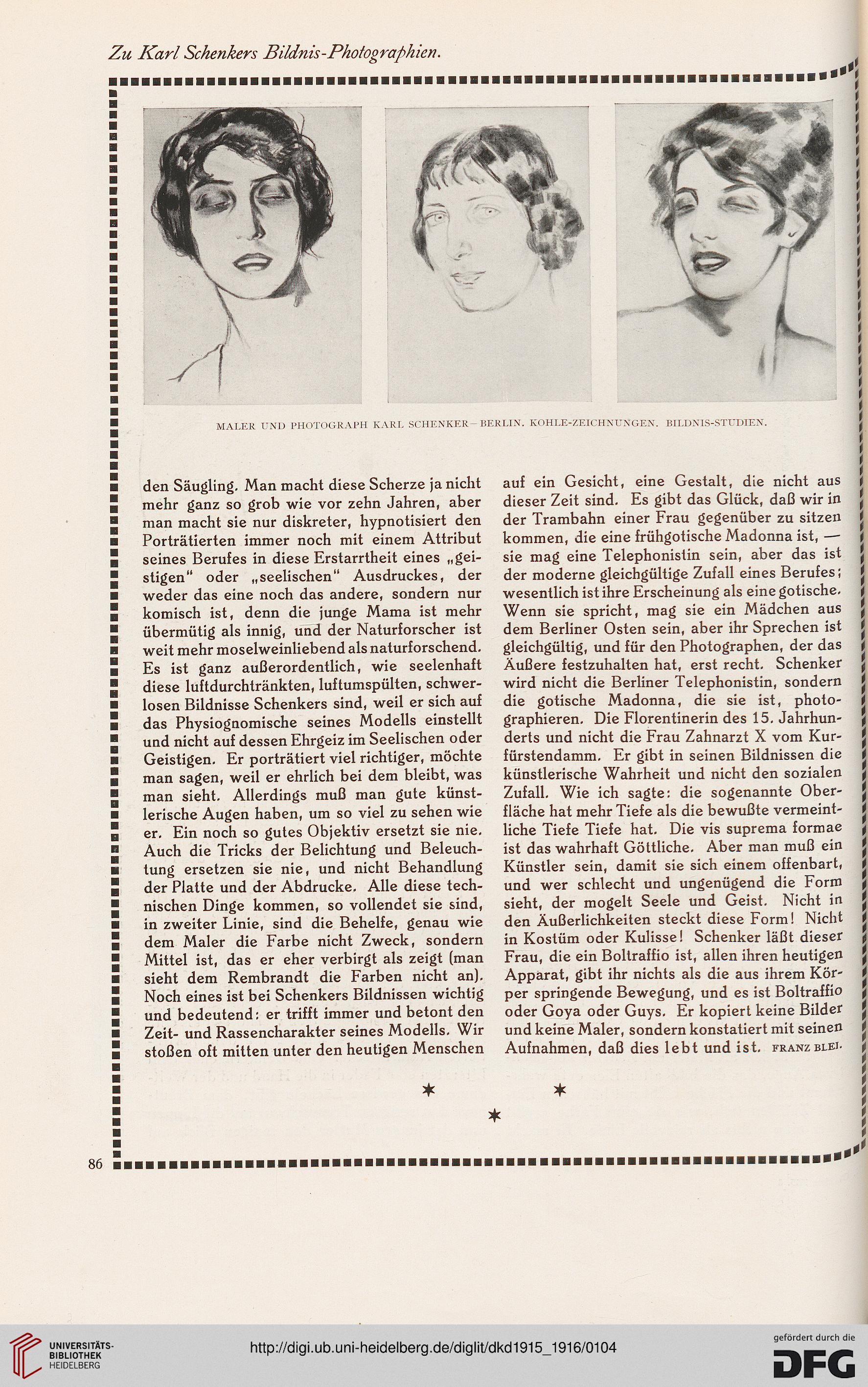

Es ist ganz außerordentlich, wie seelenhaft

diese luftdurchtränkten, luftumspülten, schwer-

losen Bildnisse Schenkers sind, weil er sich auf

das Physiognomische seines Modells einstellt

und nicht auf dessen Ehrgeiz im Seelischen oder

Geistigen. Er porträtiert viel richtiger, möchte

man sagen, weil er ehrlich bei dem bleibt, was

man sieht. Allerdings muß man gute künst-

lerische Augen haben, um so viel zu sehen wie

er. Ein noch so gutes Objektiv ersetzt sie nie.

Auch die Tricks der Belichtung und Beleuch-

tung ersetzen sie nie, und nicht Behandlung

der Platte und der Abdrucke. Alle diese tech-

nischen Dinge kommen, so vollendet sie sind,

in zweiter Linie, sind die Behelfe, genau wie

dem Maler die Farbe nicht Zweck, sondern

Mittel ist, das er eher verbirgt als zeigt (man

sieht dem Rembrandt die Farben nicht an).

Noch eines ist bei Schenkers Bildnissen wichtig

und bedeutend: er trifft immer und betont den

Zeit- und Rassencharakter seines Modells. Wir

stoßen oft mitten unter den heutigen Menschen

auf ein Gesicht, eine Gestalt, die nicht aus

dieser Zeit sind. Es gibt das Glück, daß wir in

der Trambahn einer Frau gegenüber zu sitzen

kommen, die eine frühgotische Madonna ist, —■

sie mag eine Telephonistin sein, aber das ist

der moderne gleichgültige Zufall eines Berufes;

wesentlich ist ihre Erscheinung als eine gotische.

Wenn sie spricht, mag sie ein Mädchen aus

dem Berliner Osten sein, aber ihr Sprechen ist

gleichgültig, und für den Photographen, der das

Äußere festzuhalten hat, erst recht. Schenker

wird nicht die Berliner Telephonistin, sondern

die gotische Madonna, die sie ist, photo-

graphieren. Die Florentinerin des 15. Jahrhun-

derts und nicht die Frau Zahnarzt X vom Kur-

fürstendamm. Er gibt in seinen Bildnissen die

künstlerische Wahrheit und nicht den sozialen

Zufall. Wie ich sagte: die sogenannte Ober-

fläche hat mehr Tiefe als die bewußte vermeint-

liche Tiefe Tiefe hat. Die vis suprema formae

ist das wahrhaft Göttliche. Aber man muß ein

Künstler sein, damit sie sich einem offenbart,

und wer schlecht und ungenügend die Form

sieht, der mogelt Seele und Geist. Nicht in

den Äußerlichkeiten steckt diese Form! Nicht

in Kostüm oder Kulisse! Schenker läßt dieser

Frau, die ein Bollraffio ist, allen ihren heutigen

Apparat, gibt ihr nichts als die aus ihrem Kör-

per springende Bewegung, und es ist Boltraffio

oder Goya oder Guys. Er kopiert keine Bilder

und keine Maler, sondern konstatiert mit seinen

Aufnahmen, daß dies lebt und ist. franzblei-

* *

*

*

mehr ganz so grob wie vor zehn Jahren, aber

man macht sie nur diskreter, hypnotisiert den

Porträtierten immer noch mit einem Attribut

seines Berufes in diese Erstarrtheit eines „gei-

stigen" oder „seelischen" Ausdruckes, der

weder das eine noch das andere, sondern nur

komisch ist, denn die junge Mama ist mehr

übermütig als innig, und der Naturforscher ist

weit mehr moselweinliebend als naturforschend.

Es ist ganz außerordentlich, wie seelenhaft

diese luftdurchtränkten, luftumspülten, schwer-

losen Bildnisse Schenkers sind, weil er sich auf

das Physiognomische seines Modells einstellt

und nicht auf dessen Ehrgeiz im Seelischen oder

Geistigen. Er porträtiert viel richtiger, möchte

man sagen, weil er ehrlich bei dem bleibt, was

man sieht. Allerdings muß man gute künst-

lerische Augen haben, um so viel zu sehen wie

er. Ein noch so gutes Objektiv ersetzt sie nie.

Auch die Tricks der Belichtung und Beleuch-

tung ersetzen sie nie, und nicht Behandlung

der Platte und der Abdrucke. Alle diese tech-

nischen Dinge kommen, so vollendet sie sind,

in zweiter Linie, sind die Behelfe, genau wie

dem Maler die Farbe nicht Zweck, sondern

Mittel ist, das er eher verbirgt als zeigt (man

sieht dem Rembrandt die Farben nicht an).

Noch eines ist bei Schenkers Bildnissen wichtig

und bedeutend: er trifft immer und betont den

Zeit- und Rassencharakter seines Modells. Wir

stoßen oft mitten unter den heutigen Menschen

auf ein Gesicht, eine Gestalt, die nicht aus

dieser Zeit sind. Es gibt das Glück, daß wir in

der Trambahn einer Frau gegenüber zu sitzen

kommen, die eine frühgotische Madonna ist, —■

sie mag eine Telephonistin sein, aber das ist

der moderne gleichgültige Zufall eines Berufes;

wesentlich ist ihre Erscheinung als eine gotische.

Wenn sie spricht, mag sie ein Mädchen aus

dem Berliner Osten sein, aber ihr Sprechen ist

gleichgültig, und für den Photographen, der das

Äußere festzuhalten hat, erst recht. Schenker

wird nicht die Berliner Telephonistin, sondern

die gotische Madonna, die sie ist, photo-

graphieren. Die Florentinerin des 15. Jahrhun-

derts und nicht die Frau Zahnarzt X vom Kur-

fürstendamm. Er gibt in seinen Bildnissen die

künstlerische Wahrheit und nicht den sozialen

Zufall. Wie ich sagte: die sogenannte Ober-

fläche hat mehr Tiefe als die bewußte vermeint-

liche Tiefe Tiefe hat. Die vis suprema formae

ist das wahrhaft Göttliche. Aber man muß ein

Künstler sein, damit sie sich einem offenbart,

und wer schlecht und ungenügend die Form

sieht, der mogelt Seele und Geist. Nicht in

den Äußerlichkeiten steckt diese Form! Nicht

in Kostüm oder Kulisse! Schenker läßt dieser

Frau, die ein Bollraffio ist, allen ihren heutigen

Apparat, gibt ihr nichts als die aus ihrem Kör-

per springende Bewegung, und es ist Boltraffio

oder Goya oder Guys. Er kopiert keine Bilder

und keine Maler, sondern konstatiert mit seinen

Aufnahmen, daß dies lebt und ist. franzblei-

* *

*

*