Große Berliner Kunstausstellung ig

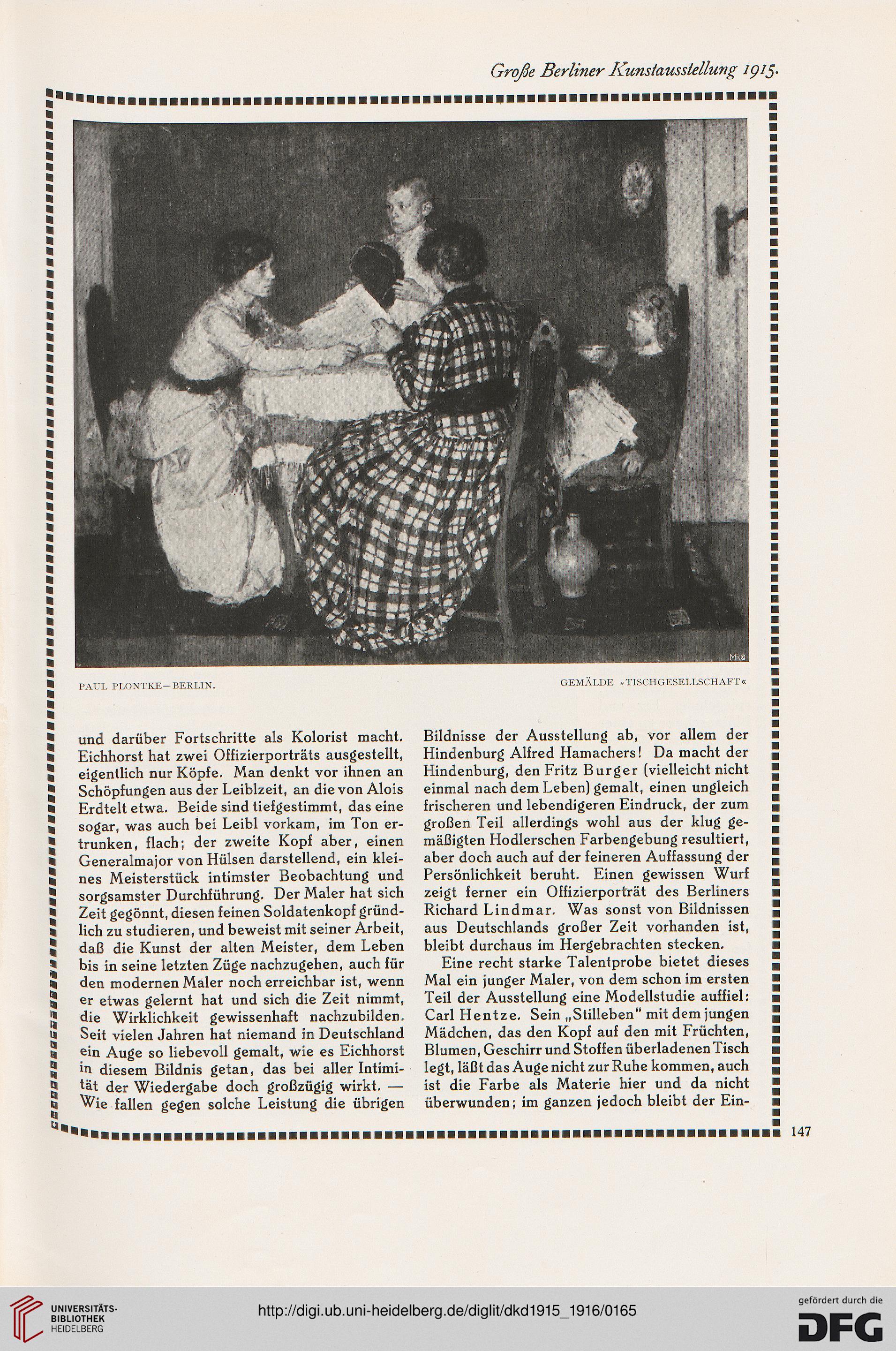

PAUL l'I.ONTKE- BERLIN.

GEMÄLDE »TISCHC.ESELI.SCHAET«

und darüber Fortschritte als Kolorist macht.

Eichhorst hat zwei Offizierporträts ausgestellt,

eigentlich nur Köpfe. Man denkt vor ihnen an

Schöpfungen aus der Leibizeit, an die von Alois

Erdtelt etwa. Beide sind tiefgestimmt, das eine

sogar, was auch bei Leibi vorkam, im Ton er-

trunken, flach; der zweite Kopf aber, einen

Generalmajor von Hülsen darstellend, ein klei-

nes Meisterstück intimster Beobachtung und

sorgsamster Durchführung. Der Maler hat sich

Zeit gegönnt, diesen feinen Soldatenkopf gründ-

lich zu studieren, und beweist mit seiner Arbeit,

daß die Kunst der alten Meister, dem Leben

bis in seine letzten Züge nachzugehen, auch für

den modernen Maler noch erreichbar ist, wenn

er etwas gelernt hat und sich die Zeit nimmt,

die Wirklichkeit gewissenhaft nachzubilden.

Seit vielen Jahren hat niemand in Deutschland

ein Auge so liebevoll gemalt, wie es Eichhorst

lfi diesem Bildnis getan, das bei aller Intimi-

tät der Wiedergabe doch großzügig wirkt. —

Wie fallen gegen solche Leistung die übrigen

Bildnisse der Ausstellung ab, vor allem der

Hindenburg Alfred Hamachers! Da macht der

Hindenburg, den Fritz Burg er (vielleicht nicht

einmal nach dem Leben) gemalt, einen ungleich

frischeren und lebendigeren Eindruck, der zum

großen Teil allerdings wohl aus der klug ge-

mäßigten Hodlerschen Farbengebung resultiert,

aber doch auch auf der feineren Auffassung der

Persönlichkeit beruht. Einen gewissen Wurf

zeigt ferner ein Offizierporträt des Berliners

Richard Lindmar. Was sonst von Bildnissen

aus Deutschlands großer Zeit vorhanden ist,

bleibt durchaus im Hergebrachten stecken.

Eine recht starke Talentprobe bietet dieses

Mal ein junger Maler, von dem schon im ersten

Teil der Ausstellung eine Modellstudie auffiel:

Carl Hentze. Sein „Stilleben" mit dem jungen

Mädchen, das den Kopf auf den mit Früchten,

Blumen, Geschirr und Stoffen überladenen Tisch

legt, läßt das Auge nicht zur Ruhe kommen, auch

ist die Farbe als Materie hier und da nicht

überwunden; im ganzen jedoch bleibt der Ein-

PAUL l'I.ONTKE- BERLIN.

GEMÄLDE »TISCHC.ESELI.SCHAET«

und darüber Fortschritte als Kolorist macht.

Eichhorst hat zwei Offizierporträts ausgestellt,

eigentlich nur Köpfe. Man denkt vor ihnen an

Schöpfungen aus der Leibizeit, an die von Alois

Erdtelt etwa. Beide sind tiefgestimmt, das eine

sogar, was auch bei Leibi vorkam, im Ton er-

trunken, flach; der zweite Kopf aber, einen

Generalmajor von Hülsen darstellend, ein klei-

nes Meisterstück intimster Beobachtung und

sorgsamster Durchführung. Der Maler hat sich

Zeit gegönnt, diesen feinen Soldatenkopf gründ-

lich zu studieren, und beweist mit seiner Arbeit,

daß die Kunst der alten Meister, dem Leben

bis in seine letzten Züge nachzugehen, auch für

den modernen Maler noch erreichbar ist, wenn

er etwas gelernt hat und sich die Zeit nimmt,

die Wirklichkeit gewissenhaft nachzubilden.

Seit vielen Jahren hat niemand in Deutschland

ein Auge so liebevoll gemalt, wie es Eichhorst

lfi diesem Bildnis getan, das bei aller Intimi-

tät der Wiedergabe doch großzügig wirkt. —

Wie fallen gegen solche Leistung die übrigen

Bildnisse der Ausstellung ab, vor allem der

Hindenburg Alfred Hamachers! Da macht der

Hindenburg, den Fritz Burg er (vielleicht nicht

einmal nach dem Leben) gemalt, einen ungleich

frischeren und lebendigeren Eindruck, der zum

großen Teil allerdings wohl aus der klug ge-

mäßigten Hodlerschen Farbengebung resultiert,

aber doch auch auf der feineren Auffassung der

Persönlichkeit beruht. Einen gewissen Wurf

zeigt ferner ein Offizierporträt des Berliners

Richard Lindmar. Was sonst von Bildnissen

aus Deutschlands großer Zeit vorhanden ist,

bleibt durchaus im Hergebrachten stecken.

Eine recht starke Talentprobe bietet dieses

Mal ein junger Maler, von dem schon im ersten

Teil der Ausstellung eine Modellstudie auffiel:

Carl Hentze. Sein „Stilleben" mit dem jungen

Mädchen, das den Kopf auf den mit Früchten,

Blumen, Geschirr und Stoffen überladenen Tisch

legt, läßt das Auge nicht zur Ruhe kommen, auch

ist die Farbe als Materie hier und da nicht

überwunden; im ganzen jedoch bleibt der Ein-