Josef Hoffmann- Wien.

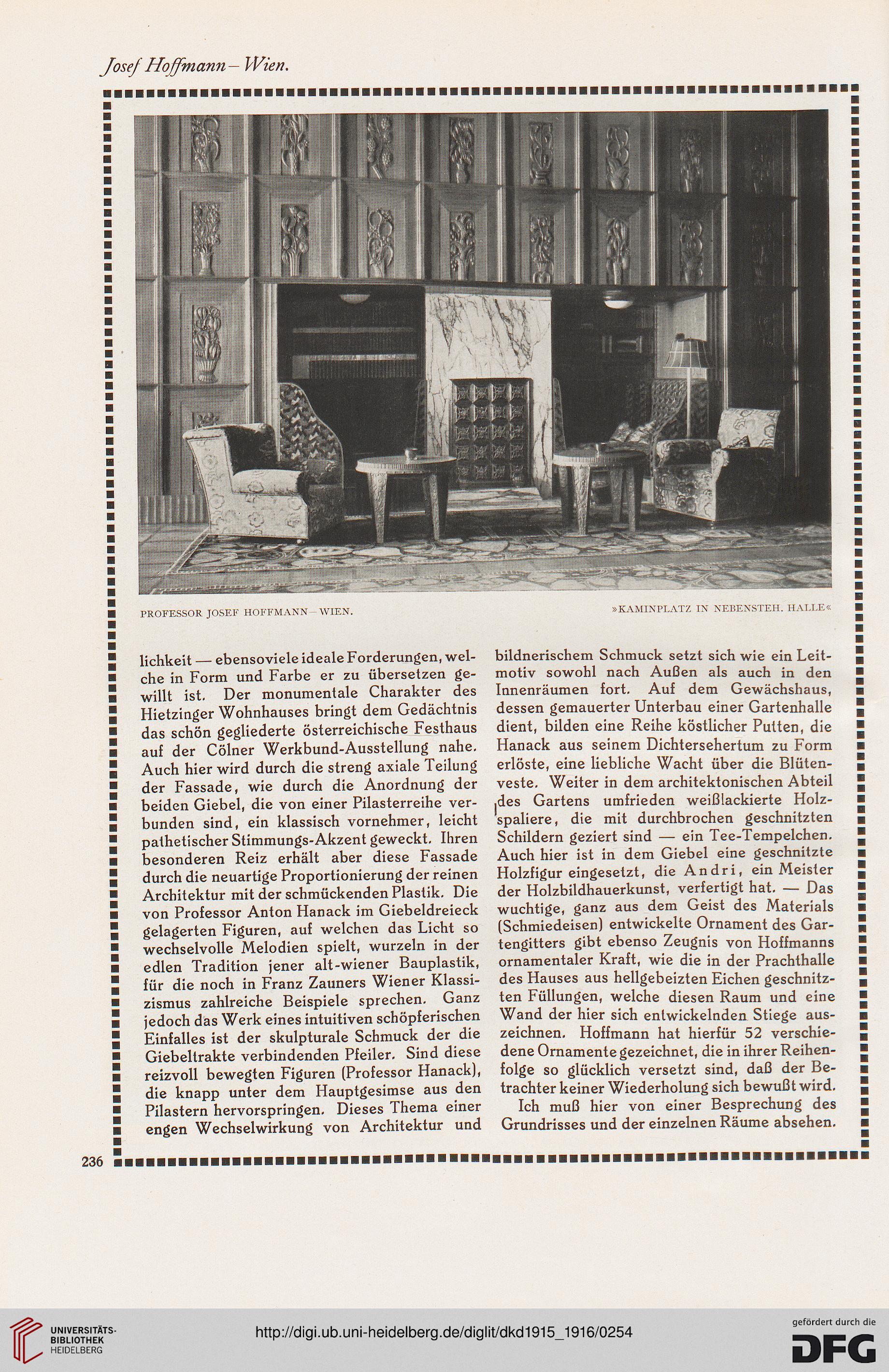

PROFESSOR JOSEV IIOFFMAKN WIEN.

>KAMINPI.AT/. IN" NF.BENSTEII. HALLE

lichkeit — ebensoviele ideale Forderungen, wel-

che in Form und Farbe er zu übersetzen ge-

willt ist. Der monumentale Charakter des

Hietzinger Wohnhauses bringt dem Gedächtnis

das schön gegliederte österreichische Festhaus

auf der Cölner Werkbund-Ausstellung nahe.

Auch hier wird durch die streng axiale Teilung

der Fassade, wie durch die Anordnung der

beiden Giebel, die von einer Pilasterreihe ver-

bunden sind, ein klassisch vornehmer, leicht

pathetischer Stimmungs-Akzent geweckt. Ihren

besonderen Reiz erhält aber diese Fassade

durch die neuartige Proportionierung der reinen

Architektur mit der schmückenden Plastik. Die

von Professor Anton Hanack im Giebeldreieck

gelagerten Figuren, auf welchen das Licht so

wechselvolle Melodien spielt, wurzeln in der

edlen Tradition jener alt-wiener Bauplastik,

für die noch in Franz Zauners Wiener Klassi-

zismus zahlreiche Beispiele sprechen. Ganz

jedoch das Werk eines intuitiven schöpferischen

Einfalles ist der skulpturale Schmuck der die

Giebeltrakte verbindenden Pfeiler. Sind diese

reizvoll bewegten Figuren (Professor Hanack),

die knapp unter dem Hauptgesimse aus den

Pilastern hervorspringen. Dieses Thema einer

engen Wechselwirkung von Architektur und

bildnerischem Schmuck setzt sich wie ein Leit-

motiv sowohl nach Außen als auch in den

Innenräumen fort. Auf dem Gewächshaus,

dessen gemauerter Unterbau einer Gartenhalle

dient, bilden eine Reihe köstlicher Putten, die

Hanack aus seinem Dichtersehertum zu Form

erlöste, eine liebliche Wacht über die Blüten-

veste. Weiter in dem architektonischen Abteil

jdes Gartens umfrieden weißlackierte Holz-

spaliere, die mit durchbrochen geschnitzten

Schildern geziert sind — ein Tee-Tempelchen.

Auch hier ist in dem Giebel eine geschnitzte

Holzfigur eingesetzt, die Andri, ein Meister

der Holzbildhauerkunst, verfertigt hat. — Das

wuchtige, ganz aus dem Geist des Materials

(Schmiedeisen) entwickelte Ornament des Gar-

tengitters gibt ebenso Zeugnis von Hoffmanns

ornamentaler Kraft, wie die in der Prachthalle

des Hauses aus hellgebeizten Eichen geschnitz-

ten Füllungen, welche diesen Raum und eine

Wand der hier sich entwickelnden Stiege aus-

zeichnen. Hoffmann hat hierfür 52 verschie-

dene Ornamente gezeichnet, die in ihrer Reihen-

folge so glücklich versetzt sind, daß der Be-

trachter keiner Wiederholung sich bewußt wird.

Ich muß hier von einer Besprechung des

Grundrisses und der einzelnen Räume absehen.

PROFESSOR JOSEV IIOFFMAKN WIEN.

>KAMINPI.AT/. IN" NF.BENSTEII. HALLE

lichkeit — ebensoviele ideale Forderungen, wel-

che in Form und Farbe er zu übersetzen ge-

willt ist. Der monumentale Charakter des

Hietzinger Wohnhauses bringt dem Gedächtnis

das schön gegliederte österreichische Festhaus

auf der Cölner Werkbund-Ausstellung nahe.

Auch hier wird durch die streng axiale Teilung

der Fassade, wie durch die Anordnung der

beiden Giebel, die von einer Pilasterreihe ver-

bunden sind, ein klassisch vornehmer, leicht

pathetischer Stimmungs-Akzent geweckt. Ihren

besonderen Reiz erhält aber diese Fassade

durch die neuartige Proportionierung der reinen

Architektur mit der schmückenden Plastik. Die

von Professor Anton Hanack im Giebeldreieck

gelagerten Figuren, auf welchen das Licht so

wechselvolle Melodien spielt, wurzeln in der

edlen Tradition jener alt-wiener Bauplastik,

für die noch in Franz Zauners Wiener Klassi-

zismus zahlreiche Beispiele sprechen. Ganz

jedoch das Werk eines intuitiven schöpferischen

Einfalles ist der skulpturale Schmuck der die

Giebeltrakte verbindenden Pfeiler. Sind diese

reizvoll bewegten Figuren (Professor Hanack),

die knapp unter dem Hauptgesimse aus den

Pilastern hervorspringen. Dieses Thema einer

engen Wechselwirkung von Architektur und

bildnerischem Schmuck setzt sich wie ein Leit-

motiv sowohl nach Außen als auch in den

Innenräumen fort. Auf dem Gewächshaus,

dessen gemauerter Unterbau einer Gartenhalle

dient, bilden eine Reihe köstlicher Putten, die

Hanack aus seinem Dichtersehertum zu Form

erlöste, eine liebliche Wacht über die Blüten-

veste. Weiter in dem architektonischen Abteil

jdes Gartens umfrieden weißlackierte Holz-

spaliere, die mit durchbrochen geschnitzten

Schildern geziert sind — ein Tee-Tempelchen.

Auch hier ist in dem Giebel eine geschnitzte

Holzfigur eingesetzt, die Andri, ein Meister

der Holzbildhauerkunst, verfertigt hat. — Das

wuchtige, ganz aus dem Geist des Materials

(Schmiedeisen) entwickelte Ornament des Gar-

tengitters gibt ebenso Zeugnis von Hoffmanns

ornamentaler Kraft, wie die in der Prachthalle

des Hauses aus hellgebeizten Eichen geschnitz-

ten Füllungen, welche diesen Raum und eine

Wand der hier sich entwickelnden Stiege aus-

zeichnen. Hoffmann hat hierfür 52 verschie-

dene Ornamente gezeichnet, die in ihrer Reihen-

folge so glücklich versetzt sind, daß der Be-

trachter keiner Wiederholung sich bewußt wird.

Ich muß hier von einer Besprechung des

Grundrisses und der einzelnen Räume absehen.