Wilhelm Trübner.

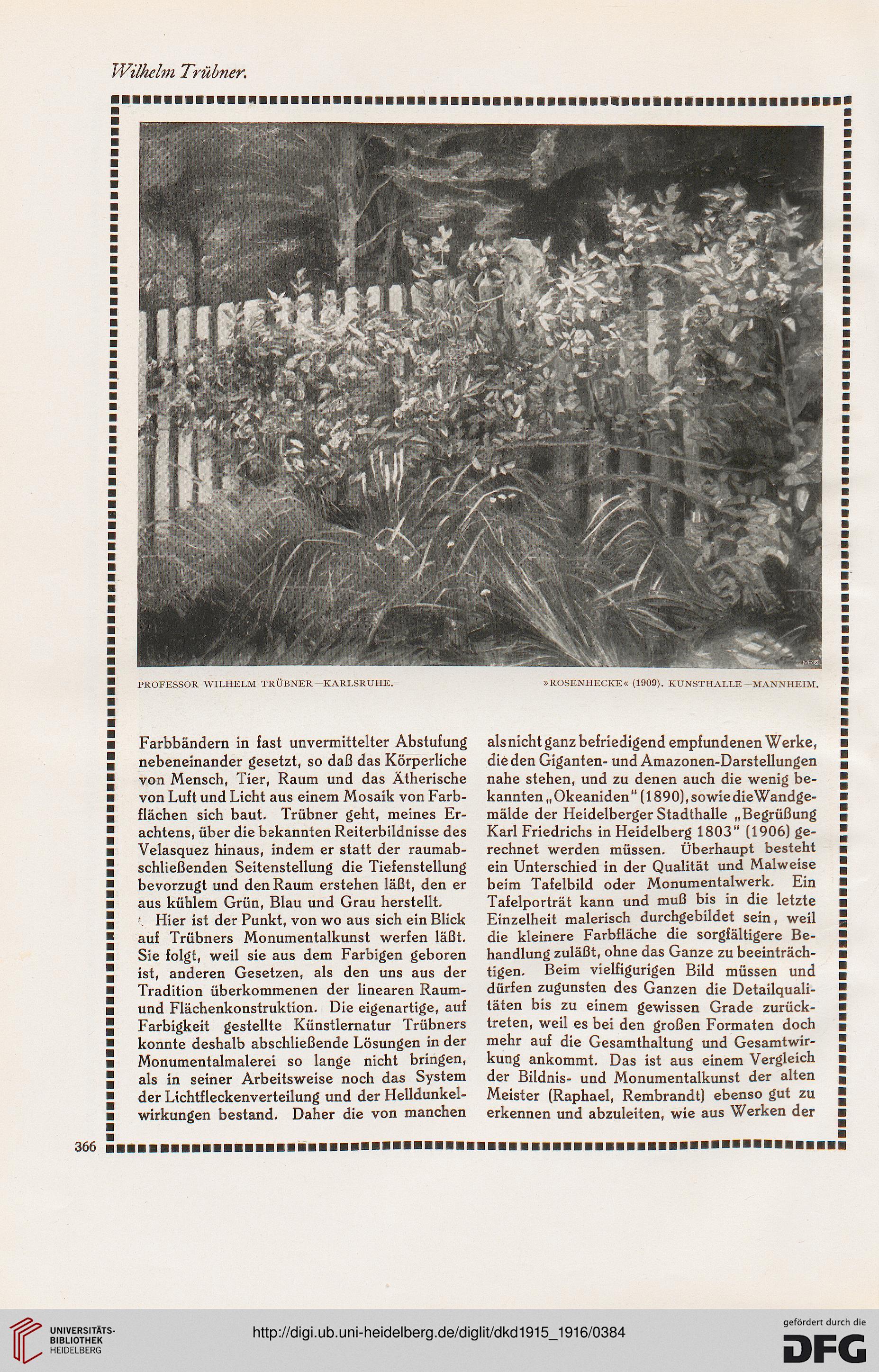

PROFESSOR WILHELM TRUBNER KARLSRUHE.

»ROSENHECKE« (1909). KUNSTH

-MANNHEIM.

Farbbändern in fast unvermittelter Abstufung

nebeneinander gesetzt, so daß das Körperliche

von Mensch, Tier, Raum und das Ätherische

von Luft und Licht aus einem Mosaik von Farb-

flächen sich baut. Trübner geht, meines Er-

achtens, über die bskannten Reiterbildnisse des

Velasquez hinaus, indem er statt der raumab-

schließenden Seitenstellung die Tiefenstellung

bevorzugt und den Raum erstehen läßt, den er

aus kühlem Grün, Blau und Grau herstellt.

Hier ist der Punkt, von wo aus sich ein Blick

auf Trübners Monumentalkunst werfen läßt.

Sie folgt, weil sie aus dem Farbigen geboren

ist, anderen Gesetzen, als den uns aus der

Tradition überkommenen der linearen Raum-

und Flächenkonstruktion. Die eigenartige, auf

Farbigkeit gestellte Künstlernatur Trübners

konnte deshalb abschließende Lösungen in der

Monumentalmalerei so lange nicht bringen,

als in seiner Arbeitsweise noch das System

der Lichtfleckenverteilung und der Helldunkel-

wirkungen bestand. Daher die von manchen

als nicht ganz befriedigend empfundenen Werke,

die den Giganten- und Amazonen-Darstellungen

nahe stehen, und zu denen auch die wenig be-

kannten „ Okeaniden "(1890), sowie die Wandge-

mälde der Heidelberger Stadthalle „Begrüßung

Karl Friedrichs in Heidelberg 1803" (1906) ge-

rechnet werden müssen. Überhaupt besteht

ein Unterschied in der Qualität und Malweise

beim Tafelbild oder Monumentalwerk. Ein

Tafelporträt kann und muß bis in die letzte

Einzelheit malerisch durchgebildet sein, weil

die kleinere Farbfläche die sorgfältigere Be-

handlung zuläßt, ohne das Ganze zu beeinträch-

tigen. Beim vielfigurigen Bild müssen und

dürfen zugunsten des Ganzen die Detailquali-

täten bis zu einem gewissen Grade zurück-

treten, weil es bei den großen Formaten doch

mehr auf die Gesamthaltung und Gesamtwir-

kung ankommt. Das ist aus einem Vergleich

der Bildnis- und Monumentalkunst der alten

Meister (Raphael, Rembrandt) ebenso gut zu

erkennen und abzuleiten, wie aus Werken der

PROFESSOR WILHELM TRUBNER KARLSRUHE.

»ROSENHECKE« (1909). KUNSTH

-MANNHEIM.

Farbbändern in fast unvermittelter Abstufung

nebeneinander gesetzt, so daß das Körperliche

von Mensch, Tier, Raum und das Ätherische

von Luft und Licht aus einem Mosaik von Farb-

flächen sich baut. Trübner geht, meines Er-

achtens, über die bskannten Reiterbildnisse des

Velasquez hinaus, indem er statt der raumab-

schließenden Seitenstellung die Tiefenstellung

bevorzugt und den Raum erstehen läßt, den er

aus kühlem Grün, Blau und Grau herstellt.

Hier ist der Punkt, von wo aus sich ein Blick

auf Trübners Monumentalkunst werfen läßt.

Sie folgt, weil sie aus dem Farbigen geboren

ist, anderen Gesetzen, als den uns aus der

Tradition überkommenen der linearen Raum-

und Flächenkonstruktion. Die eigenartige, auf

Farbigkeit gestellte Künstlernatur Trübners

konnte deshalb abschließende Lösungen in der

Monumentalmalerei so lange nicht bringen,

als in seiner Arbeitsweise noch das System

der Lichtfleckenverteilung und der Helldunkel-

wirkungen bestand. Daher die von manchen

als nicht ganz befriedigend empfundenen Werke,

die den Giganten- und Amazonen-Darstellungen

nahe stehen, und zu denen auch die wenig be-

kannten „ Okeaniden "(1890), sowie die Wandge-

mälde der Heidelberger Stadthalle „Begrüßung

Karl Friedrichs in Heidelberg 1803" (1906) ge-

rechnet werden müssen. Überhaupt besteht

ein Unterschied in der Qualität und Malweise

beim Tafelbild oder Monumentalwerk. Ein

Tafelporträt kann und muß bis in die letzte

Einzelheit malerisch durchgebildet sein, weil

die kleinere Farbfläche die sorgfältigere Be-

handlung zuläßt, ohne das Ganze zu beeinträch-

tigen. Beim vielfigurigen Bild müssen und

dürfen zugunsten des Ganzen die Detailquali-

täten bis zu einem gewissen Grade zurück-

treten, weil es bei den großen Formaten doch

mehr auf die Gesamthaltung und Gesamtwir-

kung ankommt. Das ist aus einem Vergleich

der Bildnis- und Monumentalkunst der alten

Meister (Raphael, Rembrandt) ebenso gut zu

erkennen und abzuleiten, wie aus Werken der