Wilhelm Trübner.

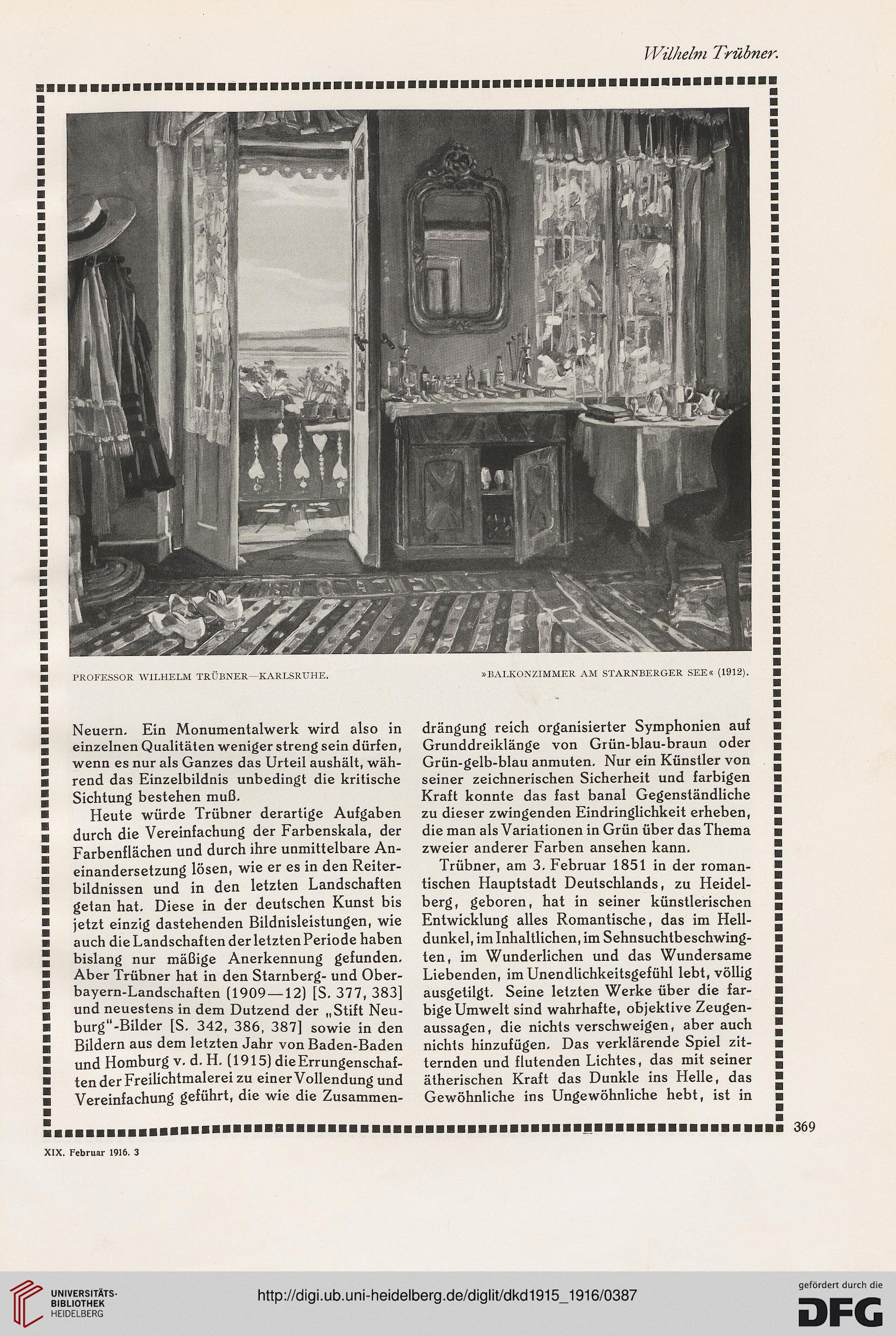

PROFESSOR WILHELM TRI BN'EK KARLSRUHE.

»BALKONZIMMER AM STARNBERGER SEE« (1912

Neuern. Ein Monumentalwerk wird also in

einzelnen Qualitäten weniger streng sein dürfen,

wenn es nur als Ganzes das Urteil aushält, wäh-

rend das Einzelbildnis unbedingt die kritische

Sichtung bestehen muß.

Heute würde Trübner derartige Aufgaben

durch die Vereinfachung der Farbenskala, der

Farbenflächen und durch ihre unmittelbare An-

einandersetzung lösen, wie er es in den Reiter-

bildnissen und in den letzten Landschaften

getan hat. Diese in der deutschen Kunst bis

jetzt einzig dastehenden Bildnisleistungen, wie

auch die Landschaften der letzten Periode haben

bislang nur mäßige Anerkennung gefunden.

Aber Trübner hat in den Starnberg- und Ober-

bayern-Landschaften (1909 — 12) [S. 377, 383]

und neuestens in dem Dutzend der „Stift Neu-

burg"-Bilder [S. 342, 386, 387] sowie in den

Bildern aus dem letzten Jahr von Baden-Baden

und Homburg v. d. H. (1915) die Errungenschaf-

ten der Freilichtmalerei zu einer Vollendung und

Vereinfachung geführt, die wie die Zusammen-

drängung reich organisierter Symphonien auf

Grunddreiklänge von Grün-blau-braun oder

Grün-gelb-blau anmuten. Nur ein Künstler von

seiner zeichnerischen Sicherheit und farbigen

Kraft konnte das fast banal Gegenständliche

zu dieser zwingenden Eindringlichkeit erheben,

die man als Variationen in Grün über das Thema

zweier anderer Farben ansehen kann.

Trübner, am 3. Februar 1851 in der roman-

tischen Hauptstadt Deutschlands, zu Heidel-

berg, geboren, hat in seiner künstlerischen

Entwicklung alles Romantische, das im Hell-

dunkel, im Inhaltlichen, im Sehnsuchtbeschwing-

ten, im Wunderlichen und das Wundersame

Liebenden, im Unendlichkeitsgefühl lebt, völlig

ausgetilgt. Seine letzten Werke über die far-

bige Umwelt sind wahrhafte, objektive Zeugen-

aussagen, die nichts verschweigen, aber auch

nichts hinzufügen. Das verklärende Spiel zit-

ternden und flutenden Lichtes, das mit seiner

ätherischen Kraft das Dunkle ins Helle, das

Gewöhnliche ins Ungewöhnliche hebt, ist in

XIX. Februar 1916. 3

PROFESSOR WILHELM TRI BN'EK KARLSRUHE.

»BALKONZIMMER AM STARNBERGER SEE« (1912

Neuern. Ein Monumentalwerk wird also in

einzelnen Qualitäten weniger streng sein dürfen,

wenn es nur als Ganzes das Urteil aushält, wäh-

rend das Einzelbildnis unbedingt die kritische

Sichtung bestehen muß.

Heute würde Trübner derartige Aufgaben

durch die Vereinfachung der Farbenskala, der

Farbenflächen und durch ihre unmittelbare An-

einandersetzung lösen, wie er es in den Reiter-

bildnissen und in den letzten Landschaften

getan hat. Diese in der deutschen Kunst bis

jetzt einzig dastehenden Bildnisleistungen, wie

auch die Landschaften der letzten Periode haben

bislang nur mäßige Anerkennung gefunden.

Aber Trübner hat in den Starnberg- und Ober-

bayern-Landschaften (1909 — 12) [S. 377, 383]

und neuestens in dem Dutzend der „Stift Neu-

burg"-Bilder [S. 342, 386, 387] sowie in den

Bildern aus dem letzten Jahr von Baden-Baden

und Homburg v. d. H. (1915) die Errungenschaf-

ten der Freilichtmalerei zu einer Vollendung und

Vereinfachung geführt, die wie die Zusammen-

drängung reich organisierter Symphonien auf

Grunddreiklänge von Grün-blau-braun oder

Grün-gelb-blau anmuten. Nur ein Künstler von

seiner zeichnerischen Sicherheit und farbigen

Kraft konnte das fast banal Gegenständliche

zu dieser zwingenden Eindringlichkeit erheben,

die man als Variationen in Grün über das Thema

zweier anderer Farben ansehen kann.

Trübner, am 3. Februar 1851 in der roman-

tischen Hauptstadt Deutschlands, zu Heidel-

berg, geboren, hat in seiner künstlerischen

Entwicklung alles Romantische, das im Hell-

dunkel, im Inhaltlichen, im Sehnsuchtbeschwing-

ten, im Wunderlichen und das Wundersame

Liebenden, im Unendlichkeitsgefühl lebt, völlig

ausgetilgt. Seine letzten Werke über die far-

bige Umwelt sind wahrhafte, objektive Zeugen-

aussagen, die nichts verschweigen, aber auch

nichts hinzufügen. Das verklärende Spiel zit-

ternden und flutenden Lichtes, das mit seiner

ätherischen Kraft das Dunkle ins Helle, das

Gewöhnliche ins Ungewöhnliche hebt, ist in

XIX. Februar 1916. 3