Vom Künstler und von der Form.

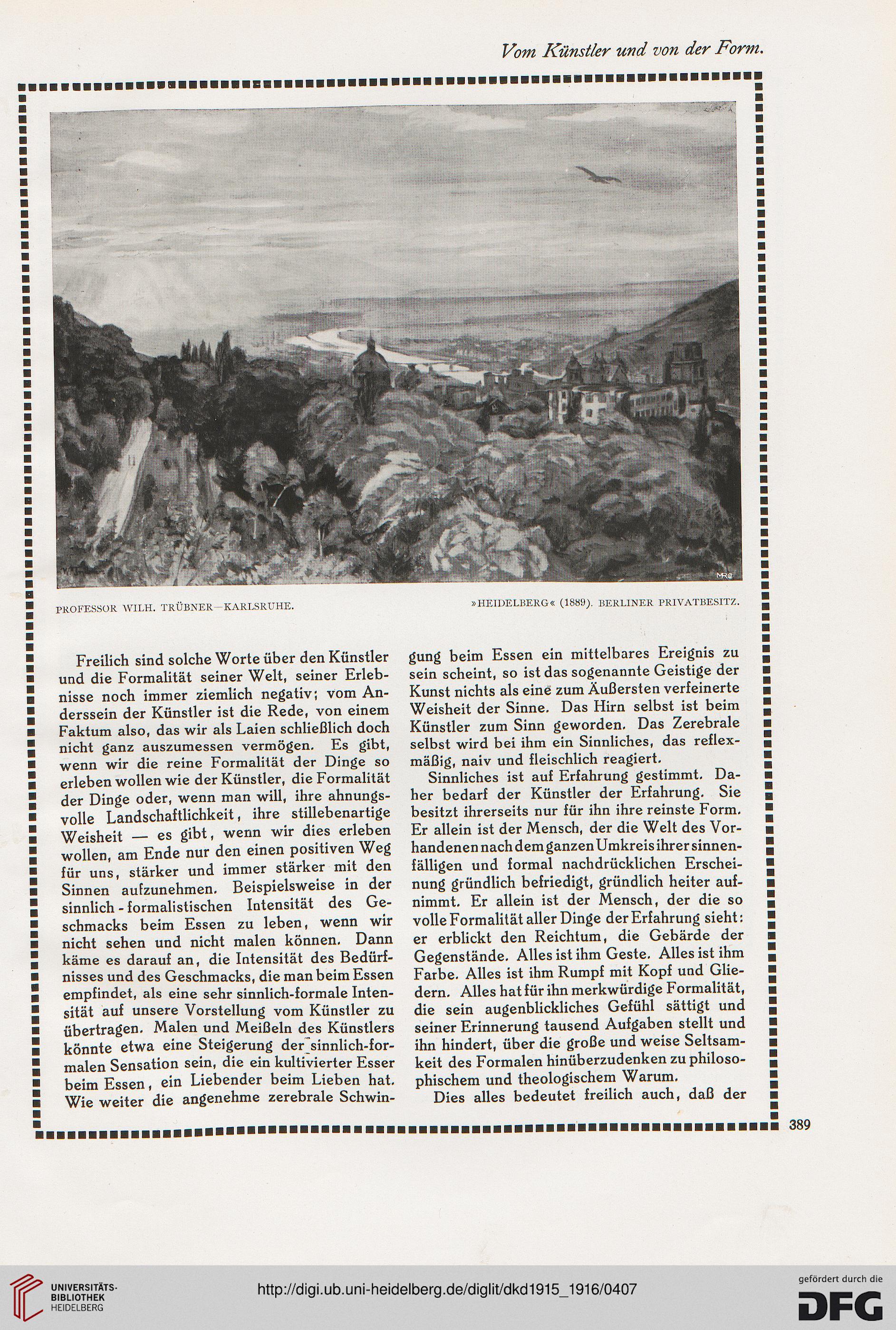

PROFESSOR WILH. TRUBXER KARLSRUHE.

»HEIDELBERG« (188»). BERLINER PRIVATBESITZ.

Freilich sind solche Worte über den Künstler

und die Formalität seiner Welt, seiner Erleb-

nisse noch immer ziemlich negativ; vom An-

derssein der Künstler ist die Rede, von einem

Faktum also, das wir als Laien schließlich doch

nicht ganz auszumessen vermögen. Es gibt,

wenn wir die reine Formalität der Dinge so

erleben wollen wie der Künstler, die Formalität

der Dinge oder, wenn man will, ihre ahnungs-

volle Landschaftlichkeit, ihre stillebenartige

Weisheit — es gibt, wenn wir dies erleben

wollen, am Ende nur den einen positiven Weg

für uns, stärker und immer stärker mit den

Sinnen aufzunehmen. Beispielsweise in der

sinnlich - formalistischen Intensität des Ge-

schmacks beim Essen zu leben, wenn wir

nicht sehen und nicht malen können. Dann

käme es darauf an, die Intensität des Bedürf-

nisses und des Geschmacks, die man beim Essen

empfindet, als eine sehr sinnlich-formale Inten-

sität auf unsere Vorstellung vom Künstler zu

übertragen. Malen und Meißeln des Künstlers

könnte etwa eine Steigerung der~sinnlich-for-

malen Sensation sein, die ein kultivierter Esser

beim Essen, ein Liebender beim Lieben hat.

Wie weiter die angenehme zerebrale Schwin-

gung beim Essen ein mittelbares Ereignis zu

sein scheint, so ist das sogenannte Geistige der

Kunst nichts als eine zum Äußersten verfeinerte

Weisheit der Sinne. Das Hirn selbst ist beim

Künstler zum Sinn geworden. Das Zerebrale

selbst wird bei ihm ein Sinnliches, das reflex-

mäßig, naiv und fleischlich reagiert.

Sinnliches ist auf Erfahrung gestimmt. Da-

her bedarf der Künstler der Erfahrung. Sie

besitzt ihrerseits nur für ihn ihre reinste Form.

Er allein ist der Mensch, der die Welt des Vor-

handenen nach dem ganzen Umkreis ihrer sinnen-

fälligen und formal nachdrücklichen Erschei-

nung gründlich befriedigt, gründlich heiter auf-

nimmt. Er allein ist der Mensch, der die so

volle Formalität aller Dinge der Erfahrung sieht:

er erblickt den Reichtum, die Gebärde der

Gegenstände. Alles ist ihm Geste. Alles ist ihm

Farbe. Alles ist ihm Rumpf mit Kopf und Glie-

dern. Alles hat für ihn merkwürdige Formalität,

die sein augenblickliches Gefühl sättigt und

seiner Erinnerung tausend Aufgaben stellt und

ihn hindert, über die große und weise Seltsam-

keit des Formalen hinüberzudenken zu philoso-

phischem und theologischem Warum.

Dies alles bedeutet freilich auch, daß der

PROFESSOR WILH. TRUBXER KARLSRUHE.

»HEIDELBERG« (188»). BERLINER PRIVATBESITZ.

Freilich sind solche Worte über den Künstler

und die Formalität seiner Welt, seiner Erleb-

nisse noch immer ziemlich negativ; vom An-

derssein der Künstler ist die Rede, von einem

Faktum also, das wir als Laien schließlich doch

nicht ganz auszumessen vermögen. Es gibt,

wenn wir die reine Formalität der Dinge so

erleben wollen wie der Künstler, die Formalität

der Dinge oder, wenn man will, ihre ahnungs-

volle Landschaftlichkeit, ihre stillebenartige

Weisheit — es gibt, wenn wir dies erleben

wollen, am Ende nur den einen positiven Weg

für uns, stärker und immer stärker mit den

Sinnen aufzunehmen. Beispielsweise in der

sinnlich - formalistischen Intensität des Ge-

schmacks beim Essen zu leben, wenn wir

nicht sehen und nicht malen können. Dann

käme es darauf an, die Intensität des Bedürf-

nisses und des Geschmacks, die man beim Essen

empfindet, als eine sehr sinnlich-formale Inten-

sität auf unsere Vorstellung vom Künstler zu

übertragen. Malen und Meißeln des Künstlers

könnte etwa eine Steigerung der~sinnlich-for-

malen Sensation sein, die ein kultivierter Esser

beim Essen, ein Liebender beim Lieben hat.

Wie weiter die angenehme zerebrale Schwin-

gung beim Essen ein mittelbares Ereignis zu

sein scheint, so ist das sogenannte Geistige der

Kunst nichts als eine zum Äußersten verfeinerte

Weisheit der Sinne. Das Hirn selbst ist beim

Künstler zum Sinn geworden. Das Zerebrale

selbst wird bei ihm ein Sinnliches, das reflex-

mäßig, naiv und fleischlich reagiert.

Sinnliches ist auf Erfahrung gestimmt. Da-

her bedarf der Künstler der Erfahrung. Sie

besitzt ihrerseits nur für ihn ihre reinste Form.

Er allein ist der Mensch, der die Welt des Vor-

handenen nach dem ganzen Umkreis ihrer sinnen-

fälligen und formal nachdrücklichen Erschei-

nung gründlich befriedigt, gründlich heiter auf-

nimmt. Er allein ist der Mensch, der die so

volle Formalität aller Dinge der Erfahrung sieht:

er erblickt den Reichtum, die Gebärde der

Gegenstände. Alles ist ihm Geste. Alles ist ihm

Farbe. Alles ist ihm Rumpf mit Kopf und Glie-

dern. Alles hat für ihn merkwürdige Formalität,

die sein augenblickliches Gefühl sättigt und

seiner Erinnerung tausend Aufgaben stellt und

ihn hindert, über die große und weise Seltsam-

keit des Formalen hinüberzudenken zu philoso-

phischem und theologischem Warum.

Dies alles bedeutet freilich auch, daß der