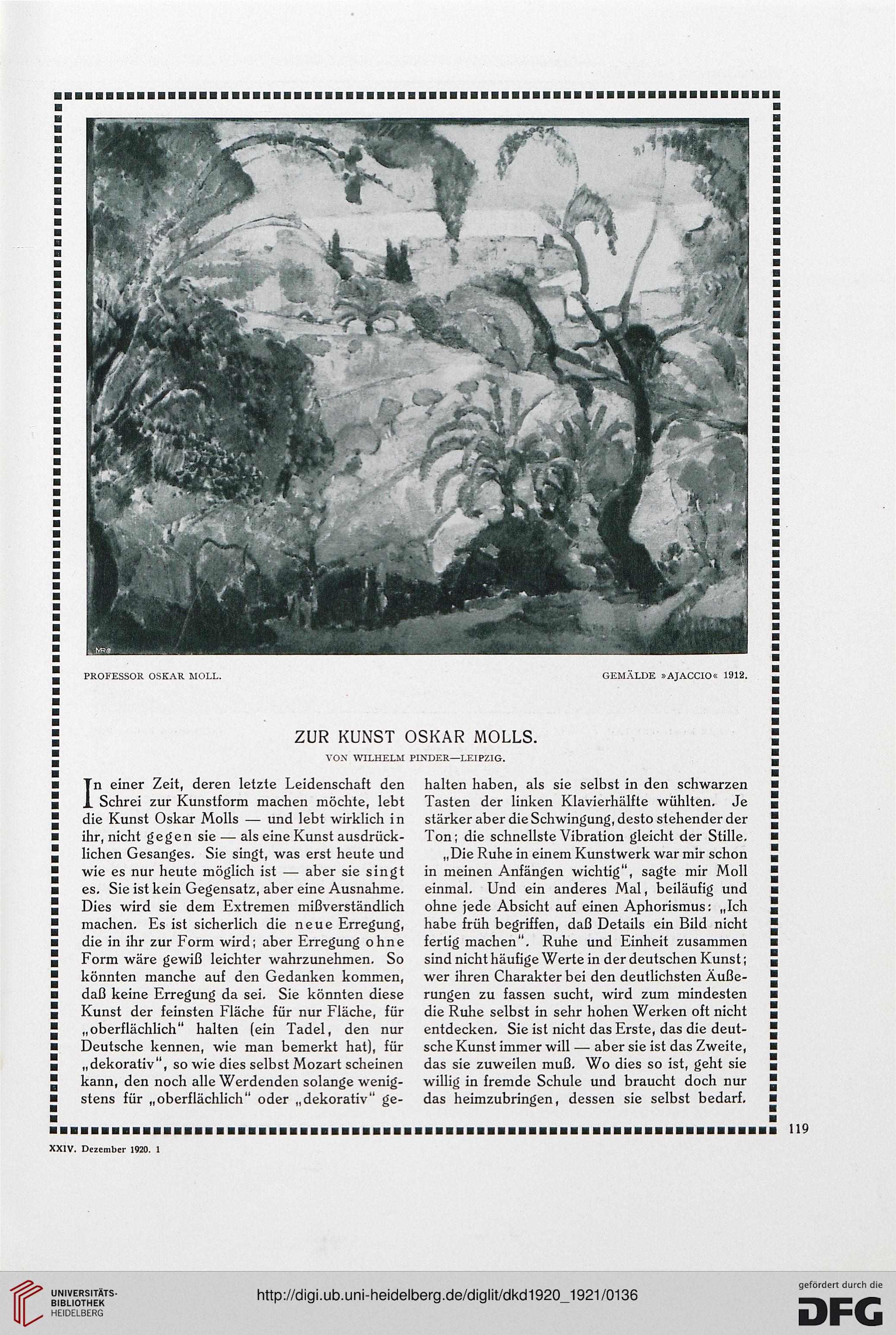

PROFESSOR OSKAR MOLL.

GEMÄLDE »AJACCIO« 1912.

ZUR KUNST OSKAR MOLLS.

VON WILHELM PINDER—LEIPZIG.

In einer Zeit, deren letzte Leidenschaft den

Schrei zur Kunstform machen möchte, lebt

die Kunst Oskar Molls — und lebt wirklich in

ihr, nicht gegen sie — als eine Kunst ausdrück-

lichen Gesanges. Sie singt, was erst heute und

wie es nur heute möglich ist — aber sie singt

es. Sie ist kein Gegensatz, aber eine Ausnahme.

Dies wird sie dem Extremen mißverständlich

machen. Es ist sicherlich die neue Erregung,

die in ihr zur Form wird; aber Erregung ohne

Form wäre gewiß leichter wahrzunehmen. So

könnten manche auf den Gedanken kommen,

daß keine Erregung da sei. Sie könnten diese

Kunst der feinsten Fläche für nur Fläche, für

„oberflächlich" halten (ein Tadel, den nur

Deutsche kennen, wie man bemerkt hat), für

„dekorativ", so wie dies selbst Mozart scheinen

kann, den noch alle Werdenden solange wenig-

stens für „oberflächlich" oder „dekorativ" ge-

halten haben, als sie selbst in den schwarzen

Tasten der linken Klavierhälfte wühlten. Je

stärker aber die Schwingung, desto stehender der

Ton; die schnellste Vibration gleicht der Stille.

„Die Ruhe in einem Kunstwerk war mir schon

in meinen Anfängen wichtig", sagte mir Moll

einmal. Und ein anderes Mal, beiläufig und

ohne jede Absicht auf einen Aphorismus: „Ich

habe früh begriffen, daß Details ein Bild nicht

fertig machen". Ruhe und Einheit zusammen

sind nicht häufige Werte in der deutschen Kunst;

wer ihren Charakter bei den deutlichsten Äuße-

rungen zu fassen sucht, wird zum mindesten

die Ruhe selbst in sehr hohen Werken oft nicht

entdecken. Sie ist nicht das Erste, das die deut-

sche Kunst immer will — aber sie ist das Zweite,

das sie zuweilen muß. Wo dies so ist, geht sie

willig in fremde Schule und braucht doch nur

das heimzubringen, dessen sie selbst bedarf.

XXIV. Dezember 1020. 1

GEMÄLDE »AJACCIO« 1912.

ZUR KUNST OSKAR MOLLS.

VON WILHELM PINDER—LEIPZIG.

In einer Zeit, deren letzte Leidenschaft den

Schrei zur Kunstform machen möchte, lebt

die Kunst Oskar Molls — und lebt wirklich in

ihr, nicht gegen sie — als eine Kunst ausdrück-

lichen Gesanges. Sie singt, was erst heute und

wie es nur heute möglich ist — aber sie singt

es. Sie ist kein Gegensatz, aber eine Ausnahme.

Dies wird sie dem Extremen mißverständlich

machen. Es ist sicherlich die neue Erregung,

die in ihr zur Form wird; aber Erregung ohne

Form wäre gewiß leichter wahrzunehmen. So

könnten manche auf den Gedanken kommen,

daß keine Erregung da sei. Sie könnten diese

Kunst der feinsten Fläche für nur Fläche, für

„oberflächlich" halten (ein Tadel, den nur

Deutsche kennen, wie man bemerkt hat), für

„dekorativ", so wie dies selbst Mozart scheinen

kann, den noch alle Werdenden solange wenig-

stens für „oberflächlich" oder „dekorativ" ge-

halten haben, als sie selbst in den schwarzen

Tasten der linken Klavierhälfte wühlten. Je

stärker aber die Schwingung, desto stehender der

Ton; die schnellste Vibration gleicht der Stille.

„Die Ruhe in einem Kunstwerk war mir schon

in meinen Anfängen wichtig", sagte mir Moll

einmal. Und ein anderes Mal, beiläufig und

ohne jede Absicht auf einen Aphorismus: „Ich

habe früh begriffen, daß Details ein Bild nicht

fertig machen". Ruhe und Einheit zusammen

sind nicht häufige Werte in der deutschen Kunst;

wer ihren Charakter bei den deutlichsten Äuße-

rungen zu fassen sucht, wird zum mindesten

die Ruhe selbst in sehr hohen Werken oft nicht

entdecken. Sie ist nicht das Erste, das die deut-

sche Kunst immer will — aber sie ist das Zweite,

das sie zuweilen muß. Wo dies so ist, geht sie

willig in fremde Schule und braucht doch nur

das heimzubringen, dessen sie selbst bedarf.

XXIV. Dezember 1020. 1