Das Kunstwerk als Erlebnis.

Gegenstand denkt, nicht stehen zu bleiben bei

den Allgemeinheiten, die man über die bildende

Wirkung der Kunst oft zu hören bekommt. Es

ist gerade das augenblickliche, ereignis-

hafte Eindringen des Kunstwerks ins Innere

ein charakteristischer und merkwürdiger Zug.

So wenn ein junger Mensch (dies als Mitteilung

einer wahren Begebenheit) die beslimmt gehegte

Absicht des Selbstmords aufgibt, weil ein Ge-

mälde von Rubens ihn innerlich wieder ins

Leben ruft; wobei man wohl auch an das ähn-

liche Motiv im „Faust" denken darf. Sehr

hübsch deutet auch Wackenroder auf das Mo-

mentane und Unwillkürliche der Formwirkung,

wenn er in seinen „Herzensergießungen" sagt:

„Ich bin mir bewußt, daß öfters, wenn ich (mit

anderen Gedanken beschäftigt) durch irgend

ein schönes und großes Säulenportal ging, die

mächtigen, majestätischen Säulen mit ihrer lieb-

lichen Erhabenheit unwillkürlich meine Blicke

zu sich wendeten und mein Inneres mit einer

eigenen Empfindung erfüllten, daß ich mich

innerlich vor ihnen beugte und mit aufgelöstem

Herzen und mit reicherer Seele weiter ging."

Die entscheidende Wohltat aber, die die

Kunst je und je dem Leben erwiesen hat, ist

die, daß jedes ihrer Werke die Welt der Werte

auftut. Sie stellt diese Welt ebenso fest, ja

beinahe noch fester, weil sinnfälliger, vor uns

hin als die Religion und die Philosophie. Man

muß nur innerlich genau auf das Wort hören,

das die Kunst spricht: sie kennt keine Ver-

neinung der Werte. Sie kennt insbesondere

auch keinen Tod. Ein Gedicht von Goethe,

ein Gemälde von Grünewald, eine Symphonie

von Beethoven: sie wissen inwendig vom Tode

nichts. In ihnen herrscht klar, sonnenhaft die

Kraft und das Gesetz. Sie sind inwendig ufer-

los von Horizont. Sie haben Glauben in sich,

noch nach der Dämmerung aller Götter. Sie

sind Überwinder jener „Traurigkeit der Krea-

tur", von der unsre alten Mystiker sagen, sie

sind innerlich ganz durchleuchtet von jener star-

ken Freude, die die Welt aus dem Nichts her-

vortrieb und sie ewig im Licht erhält, w.micbel,

&

Es haftet dem sprachlich fixierten Begriff

eine Tendenz der Verallgemeinerung an,

die einerseits sein Anwendungsgebiet erweitert,

anderseits seine Verbindung mit dem sinnlichen

Erleben schwächt. So sehen wir insbesondere

in Zeiten alternder Kultur die Begriffe leer und

formal werden, den Zusammenhang mit dem

sinnlich Erlebten verlieren, prof. albert Einstein.

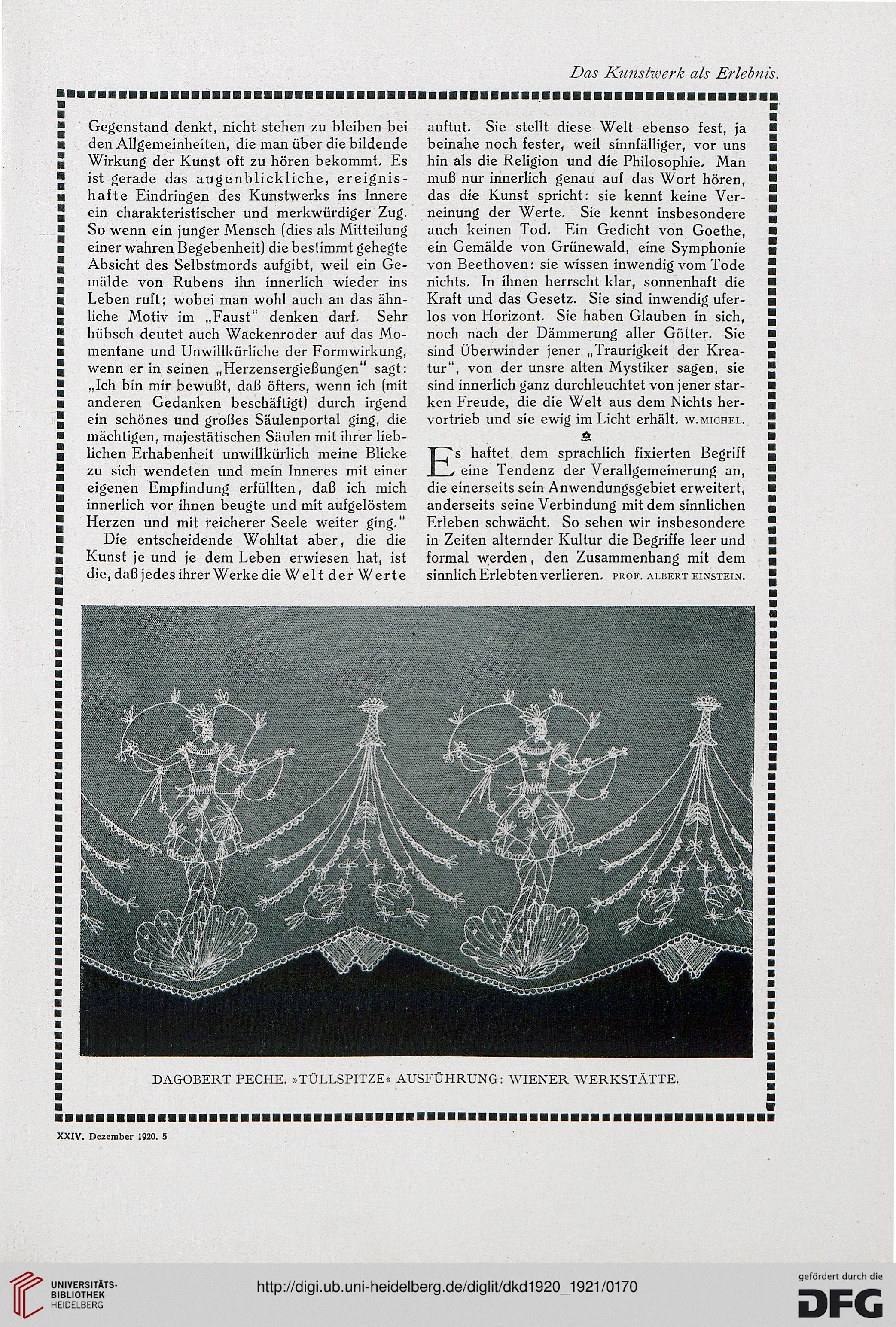

DAGOBERT PECHE. »TÜLLSPITZE« AUSFÜHRUNG: WIENER WERKSTÄTTE.

XXIV. Dezember 1920. 5

Gegenstand denkt, nicht stehen zu bleiben bei

den Allgemeinheiten, die man über die bildende

Wirkung der Kunst oft zu hören bekommt. Es

ist gerade das augenblickliche, ereignis-

hafte Eindringen des Kunstwerks ins Innere

ein charakteristischer und merkwürdiger Zug.

So wenn ein junger Mensch (dies als Mitteilung

einer wahren Begebenheit) die beslimmt gehegte

Absicht des Selbstmords aufgibt, weil ein Ge-

mälde von Rubens ihn innerlich wieder ins

Leben ruft; wobei man wohl auch an das ähn-

liche Motiv im „Faust" denken darf. Sehr

hübsch deutet auch Wackenroder auf das Mo-

mentane und Unwillkürliche der Formwirkung,

wenn er in seinen „Herzensergießungen" sagt:

„Ich bin mir bewußt, daß öfters, wenn ich (mit

anderen Gedanken beschäftigt) durch irgend

ein schönes und großes Säulenportal ging, die

mächtigen, majestätischen Säulen mit ihrer lieb-

lichen Erhabenheit unwillkürlich meine Blicke

zu sich wendeten und mein Inneres mit einer

eigenen Empfindung erfüllten, daß ich mich

innerlich vor ihnen beugte und mit aufgelöstem

Herzen und mit reicherer Seele weiter ging."

Die entscheidende Wohltat aber, die die

Kunst je und je dem Leben erwiesen hat, ist

die, daß jedes ihrer Werke die Welt der Werte

auftut. Sie stellt diese Welt ebenso fest, ja

beinahe noch fester, weil sinnfälliger, vor uns

hin als die Religion und die Philosophie. Man

muß nur innerlich genau auf das Wort hören,

das die Kunst spricht: sie kennt keine Ver-

neinung der Werte. Sie kennt insbesondere

auch keinen Tod. Ein Gedicht von Goethe,

ein Gemälde von Grünewald, eine Symphonie

von Beethoven: sie wissen inwendig vom Tode

nichts. In ihnen herrscht klar, sonnenhaft die

Kraft und das Gesetz. Sie sind inwendig ufer-

los von Horizont. Sie haben Glauben in sich,

noch nach der Dämmerung aller Götter. Sie

sind Überwinder jener „Traurigkeit der Krea-

tur", von der unsre alten Mystiker sagen, sie

sind innerlich ganz durchleuchtet von jener star-

ken Freude, die die Welt aus dem Nichts her-

vortrieb und sie ewig im Licht erhält, w.micbel,

&

Es haftet dem sprachlich fixierten Begriff

eine Tendenz der Verallgemeinerung an,

die einerseits sein Anwendungsgebiet erweitert,

anderseits seine Verbindung mit dem sinnlichen

Erleben schwächt. So sehen wir insbesondere

in Zeiten alternder Kultur die Begriffe leer und

formal werden, den Zusammenhang mit dem

sinnlich Erlebten verlieren, prof. albert Einstein.

DAGOBERT PECHE. »TÜLLSPITZE« AUSFÜHRUNG: WIENER WERKSTÄTTE.

XXIV. Dezember 1920. 5