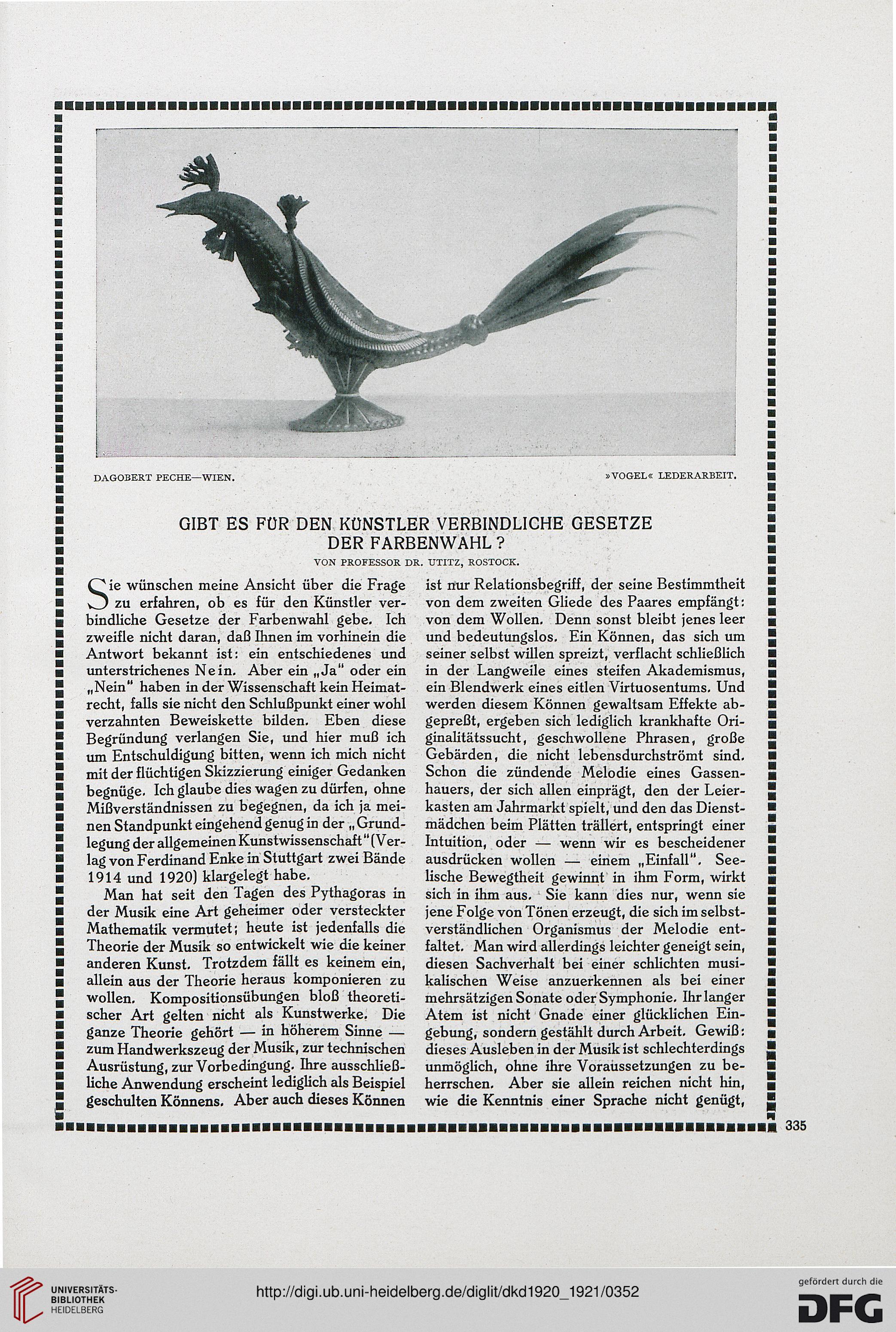

DAGOBERT PECHE—WIEN.

»VOGEL« LEDERARBEIT.

GIBT ES FÜR DEN KÜNSTLER VERBINDLICHE GESETZE

DER FARBENWAHL?

VON PROFESSOR DR. UTITZ, ROSTOCK.

Sie wünschen meine Ansicht über die Frage

zu erfahren, ob es für den Künstler ver-

bindliche Gesetze der Farbenwahl gebe. Ich

zweifle nicht daran, daß Ihnen im vorhinein die

Antwort bekannt ist: ein entschiedenes und

unterstrichenes Nein. Aber ein „Ja" oder ein

„Nein" haben in der Wissenschaft kein Heimat-

recht, falls sie nicht den Schlußpunkt einer wohl

verzahnten Beweiskette bilden. Eben diese

Begründung verlangen Sie, und hier muß ich

um Entschuldigung bitten, wenn ich mich nicht

mit der flüchtigen Skizzierung einiger Gedanken

begnüge. Ich glaube dies wagen zu dürfen, ohne

Mißverständnissen zu begegnen, da ich ja mei-

nen Standpunkt eingehend genug in der „Grund-

legung der allgemeinen Kunstwissenschaft" (Ver-

lag von Ferdinand Enke in Stuttgart zwei Bände

1914 und 1920) klargelegt habe.

Man hat seit den Tagen des Pythagoras in

der Musik eine Art geheimer oder versteckter

Mathematik vermutet; heute ist jedenfalls die

Theorie der Musik so entwickelt wie die keiner

anderen Kunst. Trotzdem fällt es keinem ein,

allein aus der Theorie heraus komponieren zu

wollen. Kompositionsübungen bloß theoreti-

scher Art gelten nicht als Kunstwerke. Die

ganze Theorie gehört — in höherem Sinne —

zum Handwerkszeug der Musik, zur technischen

Ausrüstung, zur Vorbedingung. Ihre ausschließ-

liche Anwendung erscheint lediglich als Beispiel

geschulten Könnens. Aber auch dieses Können

ist nur Relationsbegriff, der seine Bestimmtheit

von dem zweiten Gliede des Paares empfängt:

von dem Wollen. Denn sonst bleibt jenes leer

und bedeutungslos. Ein Können, das sich um

seiner selbst willen spreizt, verflacht schließlich

in der Langweile eines steifen Akademismus,

ein Blendwerk eines eitlen Virtuosentums. Und

werden diesem Können gewaltsam Effekte ab-

gepreßt, ergeben sich lediglich krankhafte Ori-

ginalitätssucht, geschwollene Phrasen, große

Gebärden, die nicht lebensdurchströmt sind.

Schon die zündende Melodie eines Gassen-

hauers, der sich allen einprägt, den der Leier-

kasten am Jahrmarkt spielt, und den das Dienst-

mädchen beim Plätten trällert, entspringt einer

Intuition, oder — wenn wir es bescheidener

ausdrücken wollen — einem „Einfall". See-

lische Bewegtheit gewinnt in ihm Form, wirkt

sich in ihm aus. Sie kann dies nur, wenn sie

jene Folge von Tönen erzeugt, die sich im selbst-

verständlichen Organismus der Melodie ent-

faltet. Man wird allerdings leichter geneigt sein,

diesen Sachverhalt bei einer schlichten musi-

kalischen Weise anzuerkennen als bei einer

mehrsätzigen Sonate oder Symphonie. Ihr langer

Atem ist nicht Gnade einer glücklichen Ein-

gebung, sondern gestählt durch Arbeit. Gewiß:

dieses Ausleben in der Musik ist schlechterdings

unmöglich, ohne ihre Voraussetzungen zu be-

herrschen. Aber sie allein reichen nicht hin,

wie die Kenntnis einer Sprache nicht genügt,

»VOGEL« LEDERARBEIT.

GIBT ES FÜR DEN KÜNSTLER VERBINDLICHE GESETZE

DER FARBENWAHL?

VON PROFESSOR DR. UTITZ, ROSTOCK.

Sie wünschen meine Ansicht über die Frage

zu erfahren, ob es für den Künstler ver-

bindliche Gesetze der Farbenwahl gebe. Ich

zweifle nicht daran, daß Ihnen im vorhinein die

Antwort bekannt ist: ein entschiedenes und

unterstrichenes Nein. Aber ein „Ja" oder ein

„Nein" haben in der Wissenschaft kein Heimat-

recht, falls sie nicht den Schlußpunkt einer wohl

verzahnten Beweiskette bilden. Eben diese

Begründung verlangen Sie, und hier muß ich

um Entschuldigung bitten, wenn ich mich nicht

mit der flüchtigen Skizzierung einiger Gedanken

begnüge. Ich glaube dies wagen zu dürfen, ohne

Mißverständnissen zu begegnen, da ich ja mei-

nen Standpunkt eingehend genug in der „Grund-

legung der allgemeinen Kunstwissenschaft" (Ver-

lag von Ferdinand Enke in Stuttgart zwei Bände

1914 und 1920) klargelegt habe.

Man hat seit den Tagen des Pythagoras in

der Musik eine Art geheimer oder versteckter

Mathematik vermutet; heute ist jedenfalls die

Theorie der Musik so entwickelt wie die keiner

anderen Kunst. Trotzdem fällt es keinem ein,

allein aus der Theorie heraus komponieren zu

wollen. Kompositionsübungen bloß theoreti-

scher Art gelten nicht als Kunstwerke. Die

ganze Theorie gehört — in höherem Sinne —

zum Handwerkszeug der Musik, zur technischen

Ausrüstung, zur Vorbedingung. Ihre ausschließ-

liche Anwendung erscheint lediglich als Beispiel

geschulten Könnens. Aber auch dieses Können

ist nur Relationsbegriff, der seine Bestimmtheit

von dem zweiten Gliede des Paares empfängt:

von dem Wollen. Denn sonst bleibt jenes leer

und bedeutungslos. Ein Können, das sich um

seiner selbst willen spreizt, verflacht schließlich

in der Langweile eines steifen Akademismus,

ein Blendwerk eines eitlen Virtuosentums. Und

werden diesem Können gewaltsam Effekte ab-

gepreßt, ergeben sich lediglich krankhafte Ori-

ginalitätssucht, geschwollene Phrasen, große

Gebärden, die nicht lebensdurchströmt sind.

Schon die zündende Melodie eines Gassen-

hauers, der sich allen einprägt, den der Leier-

kasten am Jahrmarkt spielt, und den das Dienst-

mädchen beim Plätten trällert, entspringt einer

Intuition, oder — wenn wir es bescheidener

ausdrücken wollen — einem „Einfall". See-

lische Bewegtheit gewinnt in ihm Form, wirkt

sich in ihm aus. Sie kann dies nur, wenn sie

jene Folge von Tönen erzeugt, die sich im selbst-

verständlichen Organismus der Melodie ent-

faltet. Man wird allerdings leichter geneigt sein,

diesen Sachverhalt bei einer schlichten musi-

kalischen Weise anzuerkennen als bei einer

mehrsätzigen Sonate oder Symphonie. Ihr langer

Atem ist nicht Gnade einer glücklichen Ein-

gebung, sondern gestählt durch Arbeit. Gewiß:

dieses Ausleben in der Musik ist schlechterdings

unmöglich, ohne ihre Voraussetzungen zu be-

herrschen. Aber sie allein reichen nicht hin,

wie die Kenntnis einer Sprache nicht genügt,