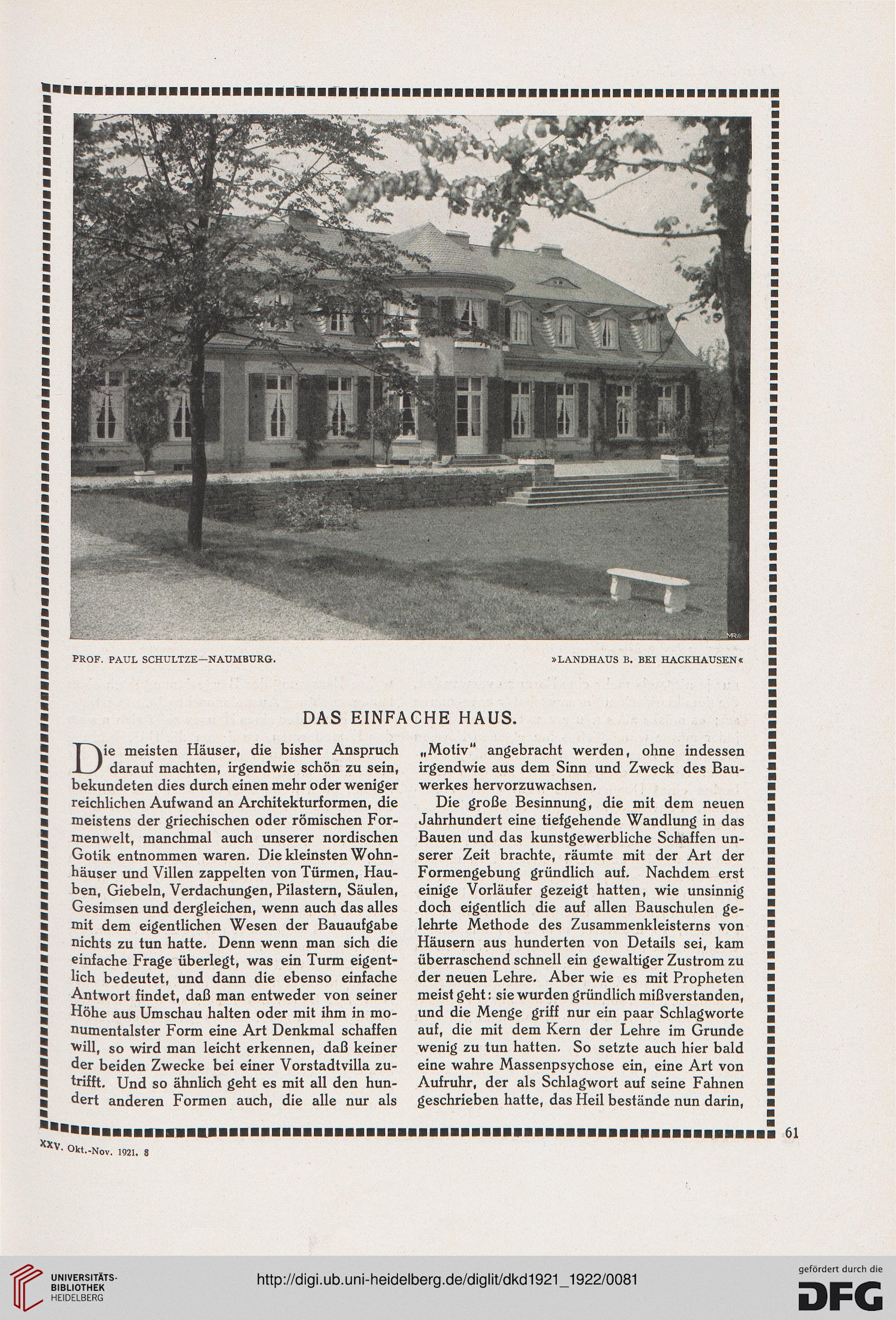

PROF. PAUL SCHULTZE—NAUMBURG. »LANDHAUS B. BEI HACKHAUSEN«

DAS EINFACHE HAUS.

Die meisten Häuser, die bisher Anspruch

darauf machten, irgendwie schön zu sein,

bekundeten dies durch einen mehr oder weniger

reichlichen Aufwand an Architekturformen, die

meistens der griechischen oder römischen For-

menwelt, manchmal auch unserer nordischen

Gotik entnommen waren. Die kleinsten Wohn-

häuser und Villen zappelten von Türmen, Hau-

ben, Giebeln, Verdachungen, Pilastern, Säulen,

Gesimsen und dergleichen, wenn auch das alles

mit dem eigentlichen Wesen der Bauaufgabe

nichts zu tun hatte. Denn wenn man sich die

einfache Frage überlegt, was ein Turm eigent-

lich bedeutet, und dann die ebenso einfache

Antwort findet, daß man entweder von seiner

Höhe aus Umschau halten oder mit ihm in mo-

numentalster Form eine Art Denkmal schaffen

will, so wird man leicht erkennen, daß keiner

der beiden Zwecke bei einer Vorstadtvilla zu-

trifft. Und so ähnlich geht es mit all den hun-

dert anderen Formen auch, die alle nur als

„Motiv" angebracht werden, ohne indessen

irgendwie aus dem Sinn und Zweck des Bau-

werkes hervorzuwachsen.

Die große Besinnung, die mit dem neuen

Jahrhundert eine tiefgehende Wandlung in das

Bauen und das kunstgewerbliche Schaffen un-

serer Zeit brachte, räumte mit der Art der

Formengebung gründlich auf. Nachdem erst

einige Vorläufer gezeigt hatten, wie unsinnig

doch eigentlich die auf allen Bauschulen ge-

lehrte Methode des Zusammenkleisterns von

Häusern aus hunderten von Details sei, kam

überraschend schnell ein gewaltiger Zustrom zu

der neuen Lehre. Aber wie es mit Propheten

meist geht: sie wurden gründlich mißverstanden,

und die Menge griff nur ein paar Schlagworte

auf, die mit dem Kern der Lehre im Grunde

wenig zu tun hatten. So setzte auch hier bald

eine wahre Massenpsychose ein, eine Art von

Aufruhr, der als Schlagwort auf seine Fahnen

geschrieben hatte, das Heil bestände nun darin,

• Okt.-Nov. 1921. 8

DAS EINFACHE HAUS.

Die meisten Häuser, die bisher Anspruch

darauf machten, irgendwie schön zu sein,

bekundeten dies durch einen mehr oder weniger

reichlichen Aufwand an Architekturformen, die

meistens der griechischen oder römischen For-

menwelt, manchmal auch unserer nordischen

Gotik entnommen waren. Die kleinsten Wohn-

häuser und Villen zappelten von Türmen, Hau-

ben, Giebeln, Verdachungen, Pilastern, Säulen,

Gesimsen und dergleichen, wenn auch das alles

mit dem eigentlichen Wesen der Bauaufgabe

nichts zu tun hatte. Denn wenn man sich die

einfache Frage überlegt, was ein Turm eigent-

lich bedeutet, und dann die ebenso einfache

Antwort findet, daß man entweder von seiner

Höhe aus Umschau halten oder mit ihm in mo-

numentalster Form eine Art Denkmal schaffen

will, so wird man leicht erkennen, daß keiner

der beiden Zwecke bei einer Vorstadtvilla zu-

trifft. Und so ähnlich geht es mit all den hun-

dert anderen Formen auch, die alle nur als

„Motiv" angebracht werden, ohne indessen

irgendwie aus dem Sinn und Zweck des Bau-

werkes hervorzuwachsen.

Die große Besinnung, die mit dem neuen

Jahrhundert eine tiefgehende Wandlung in das

Bauen und das kunstgewerbliche Schaffen un-

serer Zeit brachte, räumte mit der Art der

Formengebung gründlich auf. Nachdem erst

einige Vorläufer gezeigt hatten, wie unsinnig

doch eigentlich die auf allen Bauschulen ge-

lehrte Methode des Zusammenkleisterns von

Häusern aus hunderten von Details sei, kam

überraschend schnell ein gewaltiger Zustrom zu

der neuen Lehre. Aber wie es mit Propheten

meist geht: sie wurden gründlich mißverstanden,

und die Menge griff nur ein paar Schlagworte

auf, die mit dem Kern der Lehre im Grunde

wenig zu tun hatten. So setzte auch hier bald

eine wahre Massenpsychose ein, eine Art von

Aufruhr, der als Schlagwort auf seine Fahnen

geschrieben hatte, das Heil bestände nun darin,

• Okt.-Nov. 1921. 8