Arbeiten von Lilli Vetter und Ewald Vetter.

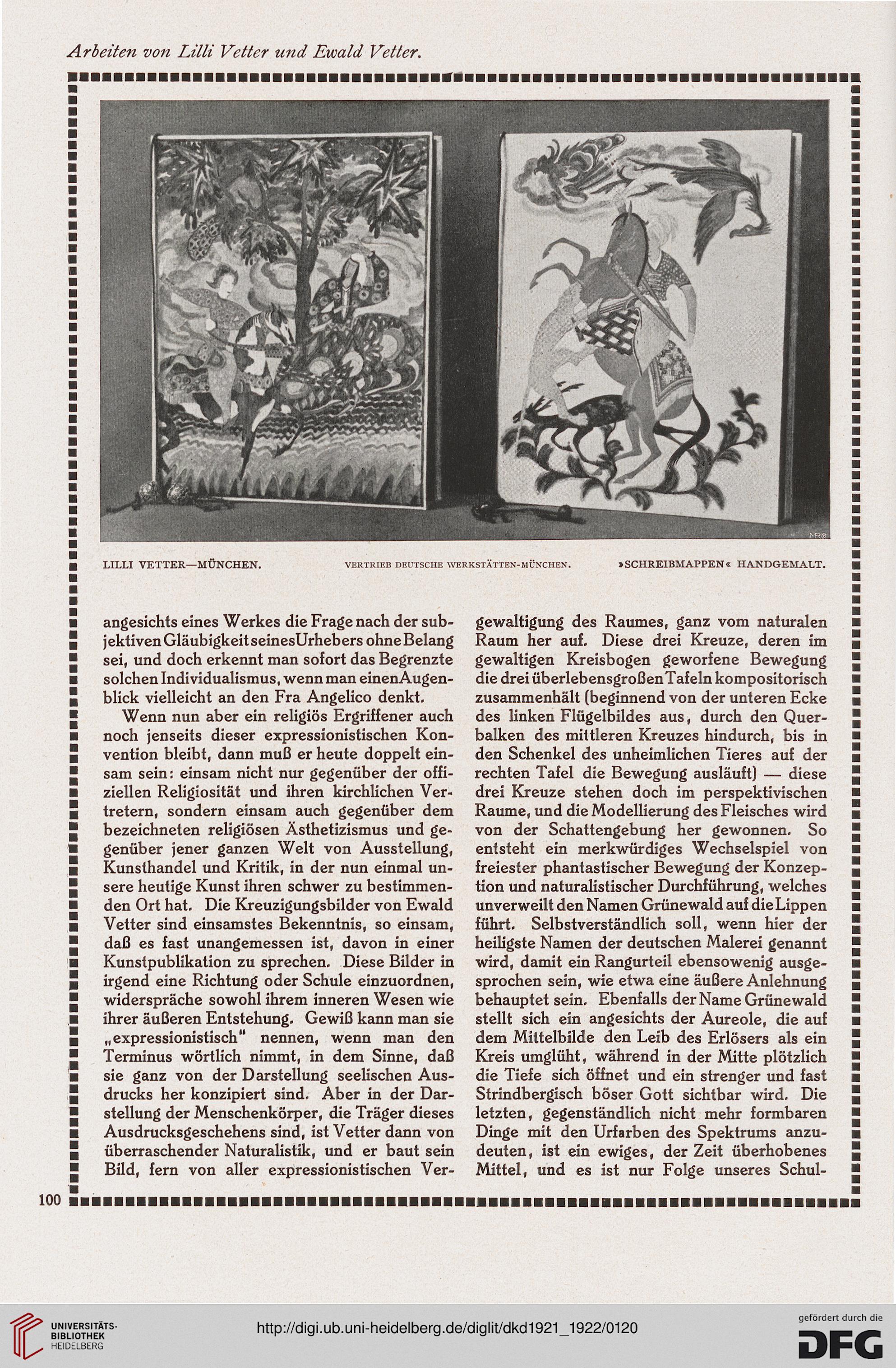

LILLI VETTER—MÜNCHEN.

VERTRIEB DEUTSCHE WliK KS TA 1' TEN - MÜNCHEN.

>SCHREIBMAPPEN« HANDGEMALT.

angesichts eines Werkes die Frage nach der sub-

jektiven GläubigkeitseinesUrhebers ohne Belang

sei, und doch erkennt man sofort das Begrenzte

solchen Individualismus, wenn man einenAugen-

blick vielleicht an den Fra Angelico denkt.

Wenn nun aber ein religiös Ergriffener auch

noch jenseits dieser expressionistischen Kon-

vention bleibt, dann muß er heute doppelt ein-

sam sein: einsam nicht nur gegenüber der offi-

ziellen Religiosität und ihren kirchlichen Ver-

tretern, sondern einsam auch gegenüber dem

bezeichneten religiösen Ästhetizismus und ge-

genüber jener ganzen Welt von Ausstellung,

Kunsthandel und Kritik, in der nun einmal un-

sere heutige Kunst ihren schwer zu bestimmen-

den Ort hat. Die Kreuzigungsbilder von Ewald

Vetter sind einsamstes Bekenntnis, so einsam,

daß es fast unangemessen ist, davon in einer

Kunstpublikation zu sprechen. Diese Bilder in

irgend eine Richtung oder Schule einzuordnen,

widerspräche sowohl ihrem inneren Wesen wie

ihrer äußeren Entstehung. Gewiß kann man sie

„expressionistisch" nennen, wenn man den

Terminus wörtlich nimmt, in dem Sinne, daß

sie ganz von der Darstellung seelischen Aus-

drucks her konzipiert sind. Aber in der Dar-

stellung der Menschenkörper, die Träger dieses

Ausdrucksgeschehens sind, ist Vetter dann von

überraschender Naturalistik, und er baut sein

Bild, fern von aller expressionistischen Ver-

gewaltigung des Raumes, ganz vom naturalen

Raum her auf. Diese drei Kreuze, deren im

gewaltigen Kreisbogen geworfene Bewegung

die drei überlebensgroßen Tafeln kompositorisch

zusammenhält (beginnend von der unteren Ecke

des linken Flügelbildes aus, durch den Quer-

balken des mittleren Kreuzes hindurch, bis in

den Schenkel des unheimlichen Tieres auf der

rechten Tafel die Bewegung ausläuft) — diese

drei Kreuze stehen doch im perspektivischen

Räume, und die Modellierung des Fleisches wird

von der Schattengebung her gewonnen. So

entsteht ein merkwürdiges Wechselspiel von

freiester phantastischer Bewegung der Konzep-

tion und naturalistischer Durchführung, welches

unverweilt den Namen Grünewald auf die Lippen

führt. Selbstverständlich soll, wenn hier der

heiligste Namen der deutschen Malerei genannt

wird, damit ein Rangurteil ebensowenig ausge-

sprochen sein, wie etwa eine äußere Anlehnung

behauptet sein. Ebenfalls der Name Grünewald

stellt sich ein angesichts der Aureole, die auf

dem Mittelbilde den Leib des Erlösers als ein

Kreis umglüht, während in der Mitte plötzlich

die Tiefe sich öffnet und ein strenger und fast

Strindbergisch böser Gott sichtbar wird. Die

letzten, gegenständlich nicht mehr formbaren

Dinge mit den Urfarben des Spektrums anzu-

deuten, ist ein ewiges, der Zeit überhobenes

Mittel, und es ist nur Folge unseres Schul-

LILLI VETTER—MÜNCHEN.

VERTRIEB DEUTSCHE WliK KS TA 1' TEN - MÜNCHEN.

>SCHREIBMAPPEN« HANDGEMALT.

angesichts eines Werkes die Frage nach der sub-

jektiven GläubigkeitseinesUrhebers ohne Belang

sei, und doch erkennt man sofort das Begrenzte

solchen Individualismus, wenn man einenAugen-

blick vielleicht an den Fra Angelico denkt.

Wenn nun aber ein religiös Ergriffener auch

noch jenseits dieser expressionistischen Kon-

vention bleibt, dann muß er heute doppelt ein-

sam sein: einsam nicht nur gegenüber der offi-

ziellen Religiosität und ihren kirchlichen Ver-

tretern, sondern einsam auch gegenüber dem

bezeichneten religiösen Ästhetizismus und ge-

genüber jener ganzen Welt von Ausstellung,

Kunsthandel und Kritik, in der nun einmal un-

sere heutige Kunst ihren schwer zu bestimmen-

den Ort hat. Die Kreuzigungsbilder von Ewald

Vetter sind einsamstes Bekenntnis, so einsam,

daß es fast unangemessen ist, davon in einer

Kunstpublikation zu sprechen. Diese Bilder in

irgend eine Richtung oder Schule einzuordnen,

widerspräche sowohl ihrem inneren Wesen wie

ihrer äußeren Entstehung. Gewiß kann man sie

„expressionistisch" nennen, wenn man den

Terminus wörtlich nimmt, in dem Sinne, daß

sie ganz von der Darstellung seelischen Aus-

drucks her konzipiert sind. Aber in der Dar-

stellung der Menschenkörper, die Träger dieses

Ausdrucksgeschehens sind, ist Vetter dann von

überraschender Naturalistik, und er baut sein

Bild, fern von aller expressionistischen Ver-

gewaltigung des Raumes, ganz vom naturalen

Raum her auf. Diese drei Kreuze, deren im

gewaltigen Kreisbogen geworfene Bewegung

die drei überlebensgroßen Tafeln kompositorisch

zusammenhält (beginnend von der unteren Ecke

des linken Flügelbildes aus, durch den Quer-

balken des mittleren Kreuzes hindurch, bis in

den Schenkel des unheimlichen Tieres auf der

rechten Tafel die Bewegung ausläuft) — diese

drei Kreuze stehen doch im perspektivischen

Räume, und die Modellierung des Fleisches wird

von der Schattengebung her gewonnen. So

entsteht ein merkwürdiges Wechselspiel von

freiester phantastischer Bewegung der Konzep-

tion und naturalistischer Durchführung, welches

unverweilt den Namen Grünewald auf die Lippen

führt. Selbstverständlich soll, wenn hier der

heiligste Namen der deutschen Malerei genannt

wird, damit ein Rangurteil ebensowenig ausge-

sprochen sein, wie etwa eine äußere Anlehnung

behauptet sein. Ebenfalls der Name Grünewald

stellt sich ein angesichts der Aureole, die auf

dem Mittelbilde den Leib des Erlösers als ein

Kreis umglüht, während in der Mitte plötzlich

die Tiefe sich öffnet und ein strenger und fast

Strindbergisch böser Gott sichtbar wird. Die

letzten, gegenständlich nicht mehr formbaren

Dinge mit den Urfarben des Spektrums anzu-

deuten, ist ein ewiges, der Zeit überhobenes

Mittel, und es ist nur Folge unseres Schul-