Die Beschreibung des Kunstivcrks.

gesprochen. Das ist das

Wunderbare, daß man

den frommen Schrei-

berbeinahe übersehen

kann. Er ist ganz klein

im Verhältnis zum

Raum. Die Stimmung

des Bildes ist nicht be-

dingt durch den Inhalt

der Figur, sondern

liegt ganz im Nicht-

Persönlichen. " Jeder,

der am Stofflichen

klebt, würde — schon

vom Titel verführt —

wie selbstverständlich

mit dem Heiligen be-

ginnen und damit schon

das Ganze verzeich-

nen. Wölfflin vergißt

scheinbar den Heiligen

und sichert sich da-

durch den Vorteil,

überzeugend die Dar-

stellungswerte heraus-

zuheben. Also nicht

um Details handelt es

sich da, sie werden

bloß vorgebracht, weil

durch sie der Organis-

mus des Ganzen faß-

bar und erlebbar wird.

Denn hier steckt eine

schwere Gefahr, der

sovieleKunstbeschrei-

bungen erliegen. Sie

lösen die einheitliche Struktur des Kunstwerks

auf in ein Neben- und Nacheinander von Be-

standstücken. Und doch ist schon — wie wir alle

wissen — die schlichteste Melodie keineswegs

bloß Folge einzelner Töne, sondern in dieser

Folge liegt bereits die gesetzliche Verknüpfung

beschlossen. Durchbrechen wir sie auch nur

durch einen einzigen falschen Ton, ist der Zu-

sammenhang gestört, die Gestaltung verzerrt.

Allein durch seinen Stellenwert in der melo-

diösen Linienführung empfängt der Ton seine

Eignung als Teilglied dieses Kunstwerks. Und

so muß immer wieder die Beziehung zur Gesamt-

heit gewahrt bleiben. Nicht ob auf einem Bilde

ein Haus oder ein Baum zu sehen sind, erscheint

von Belang, vielmehr welche Rolle sie im Aufbau

des Gemäldes spielen, was sie für seine Formung

bedeuten. Die einzelne Farbe mag einen be-

stimmten Klangreiz haben, aber der steht nicht

in Frage; wir wollen wissen, wie sie sich eben

diesem koloristischen Ensemble einordnet, und

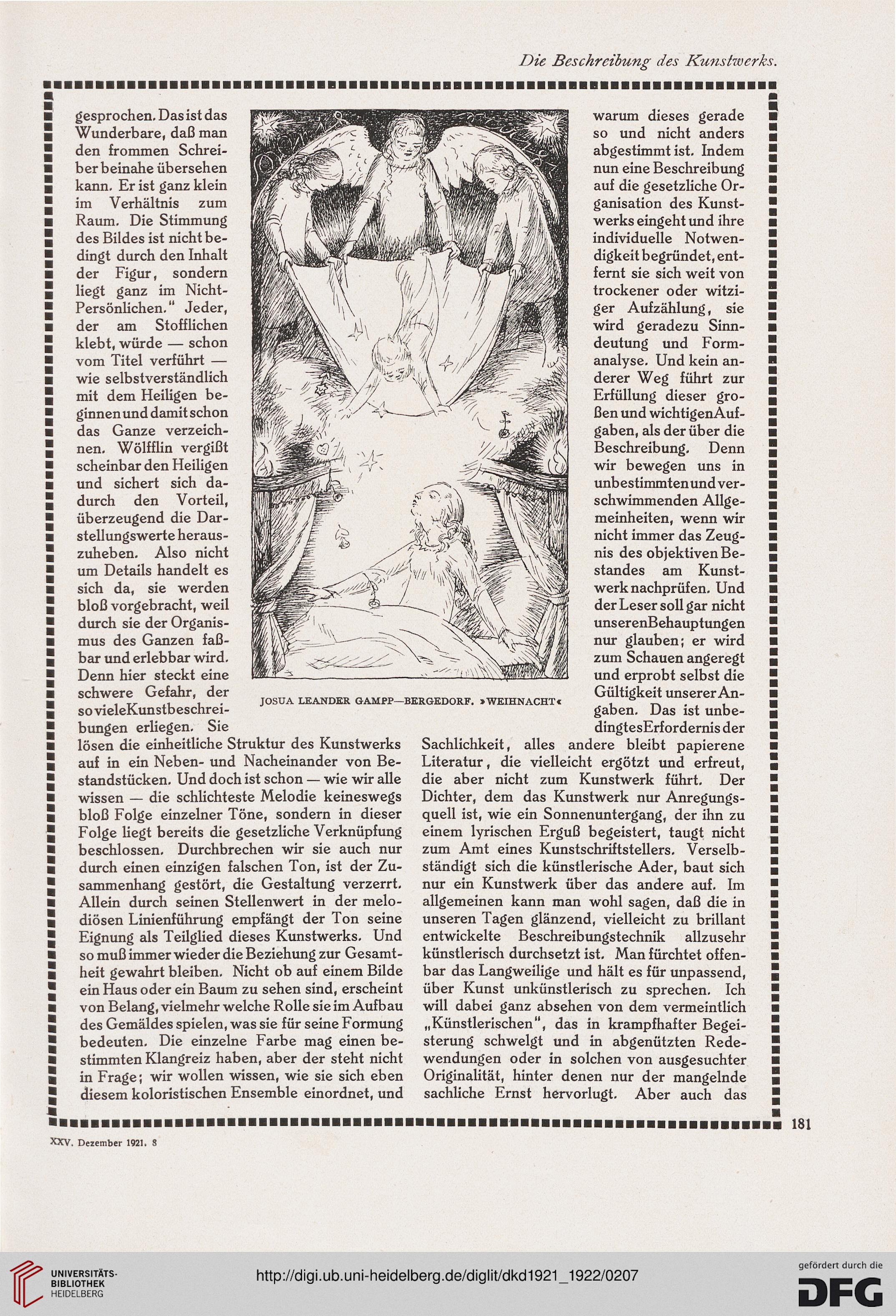

JOSUA LEANDER GAMPP—BERGEDORF. > WEIHNACHT <

warum dieses gerade

so und nicht anders

abgestimmt ist. Indem

nun eine Beschreibung

auf die gesetzliche Or-

ganisation des Kunst-

werks eingeht und ihre

individuelle Notwen-

digkeit begründet, ent-

fernt sie sich weit von

trockener oder witzi-

ger Aufzählung, sie

wird geradezu Sinn-

deutung und Form-

analyse. Und kein an-

derer Weg führt zur

Erfüllung dieser gro-

ßen und wichtigenAuf-

gaben, als der über die

Beschreibung. Denn

wir bewegen uns in

unbestimmten und ver-

schwimmenden Allge-

meinheiten, wenn wir

nicht immer das Zeug-

nis des objektiven Be-

standes am Kunst-

werknachprüfen. Und

der Leser soll gar nicht

unserenBehauptungen

nur glauben; er wird

zum Schauen angeregt

und erprobt selbst die

Gültigkeit unserer An-

gaben. Das ist unbe-

dingtesErf ordernis der

Sachlichkeit, alles andere bleibt papierene

Literatur, die vielleicht ergötzt und erfreut,

die aber nicht zum Kunstwerk führt. Der

Dichter, dem das Kunstwerk nur Anregungs-

quell ist, wie ein Sonnenuntergang, der ihn zu

einem lyrischen Erguß begeistert, taugt nicht

zum Amt eines Kunstschriftstellers. Verselb-

ständigt sich die künstlerische Ader, baut sich

nur ein Kunstwerk über das andere auf. Im

allgemeinen kann man wohl sagen, daß die in

unseren Tagen glänzend, vielleicht zu brillant

entwickelte Beschreibungstechnik allzusehr

künstlerisch durchsetzt ist. Man fürchtet offen-

bar das Langweilige und hält es für unpassend,

über Kunst unkünstlerisch zu sprechen. Ich

will dabei ganz absehen von dem vermeintlich

„Künstlerischen", das in krampfhafter Begei-

sterung schwelgt und in abgenützten Rede-

wendungen oder in solchen von ausgesuchter

Originalität, hinter denen nur der mangelnde

sachliche Ernst hervorlugt. Aber auch das

XXV. Dezember 1921. 8

gesprochen. Das ist das

Wunderbare, daß man

den frommen Schrei-

berbeinahe übersehen

kann. Er ist ganz klein

im Verhältnis zum

Raum. Die Stimmung

des Bildes ist nicht be-

dingt durch den Inhalt

der Figur, sondern

liegt ganz im Nicht-

Persönlichen. " Jeder,

der am Stofflichen

klebt, würde — schon

vom Titel verführt —

wie selbstverständlich

mit dem Heiligen be-

ginnen und damit schon

das Ganze verzeich-

nen. Wölfflin vergißt

scheinbar den Heiligen

und sichert sich da-

durch den Vorteil,

überzeugend die Dar-

stellungswerte heraus-

zuheben. Also nicht

um Details handelt es

sich da, sie werden

bloß vorgebracht, weil

durch sie der Organis-

mus des Ganzen faß-

bar und erlebbar wird.

Denn hier steckt eine

schwere Gefahr, der

sovieleKunstbeschrei-

bungen erliegen. Sie

lösen die einheitliche Struktur des Kunstwerks

auf in ein Neben- und Nacheinander von Be-

standstücken. Und doch ist schon — wie wir alle

wissen — die schlichteste Melodie keineswegs

bloß Folge einzelner Töne, sondern in dieser

Folge liegt bereits die gesetzliche Verknüpfung

beschlossen. Durchbrechen wir sie auch nur

durch einen einzigen falschen Ton, ist der Zu-

sammenhang gestört, die Gestaltung verzerrt.

Allein durch seinen Stellenwert in der melo-

diösen Linienführung empfängt der Ton seine

Eignung als Teilglied dieses Kunstwerks. Und

so muß immer wieder die Beziehung zur Gesamt-

heit gewahrt bleiben. Nicht ob auf einem Bilde

ein Haus oder ein Baum zu sehen sind, erscheint

von Belang, vielmehr welche Rolle sie im Aufbau

des Gemäldes spielen, was sie für seine Formung

bedeuten. Die einzelne Farbe mag einen be-

stimmten Klangreiz haben, aber der steht nicht

in Frage; wir wollen wissen, wie sie sich eben

diesem koloristischen Ensemble einordnet, und

JOSUA LEANDER GAMPP—BERGEDORF. > WEIHNACHT <

warum dieses gerade

so und nicht anders

abgestimmt ist. Indem

nun eine Beschreibung

auf die gesetzliche Or-

ganisation des Kunst-

werks eingeht und ihre

individuelle Notwen-

digkeit begründet, ent-

fernt sie sich weit von

trockener oder witzi-

ger Aufzählung, sie

wird geradezu Sinn-

deutung und Form-

analyse. Und kein an-

derer Weg führt zur

Erfüllung dieser gro-

ßen und wichtigenAuf-

gaben, als der über die

Beschreibung. Denn

wir bewegen uns in

unbestimmten und ver-

schwimmenden Allge-

meinheiten, wenn wir

nicht immer das Zeug-

nis des objektiven Be-

standes am Kunst-

werknachprüfen. Und

der Leser soll gar nicht

unserenBehauptungen

nur glauben; er wird

zum Schauen angeregt

und erprobt selbst die

Gültigkeit unserer An-

gaben. Das ist unbe-

dingtesErf ordernis der

Sachlichkeit, alles andere bleibt papierene

Literatur, die vielleicht ergötzt und erfreut,

die aber nicht zum Kunstwerk führt. Der

Dichter, dem das Kunstwerk nur Anregungs-

quell ist, wie ein Sonnenuntergang, der ihn zu

einem lyrischen Erguß begeistert, taugt nicht

zum Amt eines Kunstschriftstellers. Verselb-

ständigt sich die künstlerische Ader, baut sich

nur ein Kunstwerk über das andere auf. Im

allgemeinen kann man wohl sagen, daß die in

unseren Tagen glänzend, vielleicht zu brillant

entwickelte Beschreibungstechnik allzusehr

künstlerisch durchsetzt ist. Man fürchtet offen-

bar das Langweilige und hält es für unpassend,

über Kunst unkünstlerisch zu sprechen. Ich

will dabei ganz absehen von dem vermeintlich

„Künstlerischen", das in krampfhafter Begei-

sterung schwelgt und in abgenützten Rede-

wendungen oder in solchen von ausgesuchter

Originalität, hinter denen nur der mangelnde

sachliche Ernst hervorlugt. Aber auch das

XXV. Dezember 1921. 8