Maria Caspar-Filser.

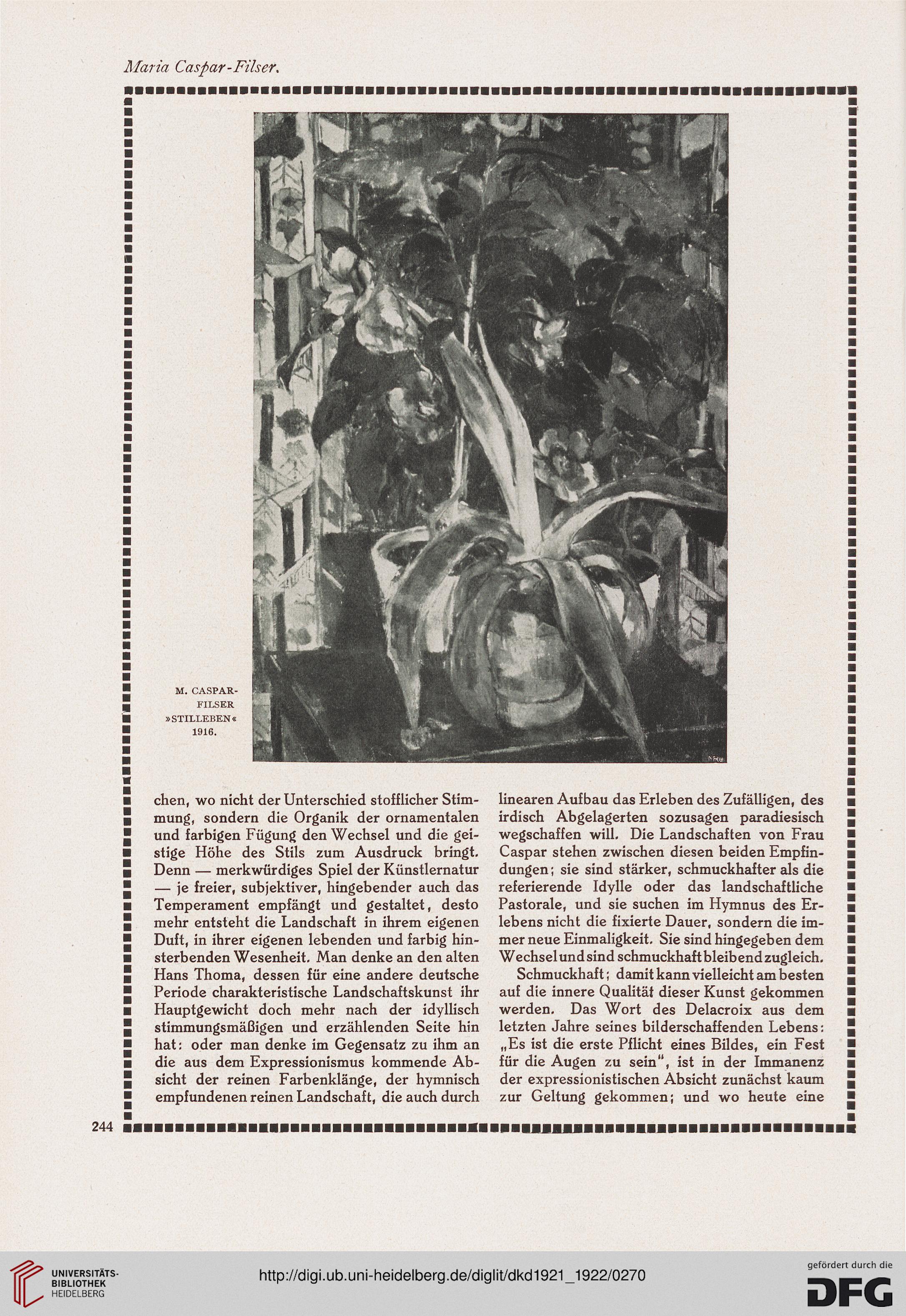

M. CASPAR-

FILS ER

»STILLEBEN«

1916.

chen, wo nicht der Unterschied stofflicher Stim-

mung, sondern die Organik der ornamentalen

und farbigen Fügung den Wechsel und die gei-

stige Höhe des Stils zum Ausdruck bringt.

Denn — merkwürdiges Spiel der Künstlernatur

— je freier, subjektiver, hingebender auch das

Temperament empfängt und gestaltet, desto

mehr entsteht die Landschaft in ihrem eigenen

Duft, in ihrer eigenen lebenden und farbig hin-

sterbenden Wesenheit. Man denke an den alten

Hans Thoma, dessen für eine andere deutsche

Periode charakteristische Landschaftskunst ihr

Hauptgewicht doch mehr nach der idyllisch

stimmungsmäßigen und erzählenden Seite hin

hat: oder man denke im Gegensatz zu ihm an

die aus dem Expressionismus kommende Ab-

sicht der reinen Farbenklänge, der hymnisch

empfundenen reinen Landschaft, die auch durch

linearen Aufbau das Erleben des Zufälligen, des

irdisch Abgelagerten sozusagen paradiesisch

wegschaffen will. Die Landschaften von Frau

Caspar stehen zwischen diesen beiden Empfin-

dungen ; sie sind stärker, schmuckhafter als die

referierende Idylle oder das landschaftliche

Pastorale, und sie suchen im Hymnus des Er-

lebens nicht die fixierte Dauer, sondern die im-

mer neue Einmaligkeit. Sie sind hingegeben dem

Wechselund sind schmuckhaft bleibend zugleich.

Schmuckhaft; damit kann vielleicht am besten

auf die innere Qualität dieser Kunst gekommen

werden. Das Wort des Delacroix aus dem

letzten Jahre seines bilderschaffenden Lebens:

„Es ist die erste Pflicht eines Bildes, ein Fest

für die Augen zu sein", ist in der Immanenz

der expressionistischen Absicht zunächst kaum

zur Geltung gekommen; und wo heute eine

244

■■MBB

M. CASPAR-

FILS ER

»STILLEBEN«

1916.

chen, wo nicht der Unterschied stofflicher Stim-

mung, sondern die Organik der ornamentalen

und farbigen Fügung den Wechsel und die gei-

stige Höhe des Stils zum Ausdruck bringt.

Denn — merkwürdiges Spiel der Künstlernatur

— je freier, subjektiver, hingebender auch das

Temperament empfängt und gestaltet, desto

mehr entsteht die Landschaft in ihrem eigenen

Duft, in ihrer eigenen lebenden und farbig hin-

sterbenden Wesenheit. Man denke an den alten

Hans Thoma, dessen für eine andere deutsche

Periode charakteristische Landschaftskunst ihr

Hauptgewicht doch mehr nach der idyllisch

stimmungsmäßigen und erzählenden Seite hin

hat: oder man denke im Gegensatz zu ihm an

die aus dem Expressionismus kommende Ab-

sicht der reinen Farbenklänge, der hymnisch

empfundenen reinen Landschaft, die auch durch

linearen Aufbau das Erleben des Zufälligen, des

irdisch Abgelagerten sozusagen paradiesisch

wegschaffen will. Die Landschaften von Frau

Caspar stehen zwischen diesen beiden Empfin-

dungen ; sie sind stärker, schmuckhafter als die

referierende Idylle oder das landschaftliche

Pastorale, und sie suchen im Hymnus des Er-

lebens nicht die fixierte Dauer, sondern die im-

mer neue Einmaligkeit. Sie sind hingegeben dem

Wechselund sind schmuckhaft bleibend zugleich.

Schmuckhaft; damit kann vielleicht am besten

auf die innere Qualität dieser Kunst gekommen

werden. Das Wort des Delacroix aus dem

letzten Jahre seines bilderschaffenden Lebens:

„Es ist die erste Pflicht eines Bildes, ein Fest

für die Augen zu sein", ist in der Immanenz

der expressionistischen Absicht zunächst kaum

zur Geltung gekommen; und wo heute eine

244

■■MBB