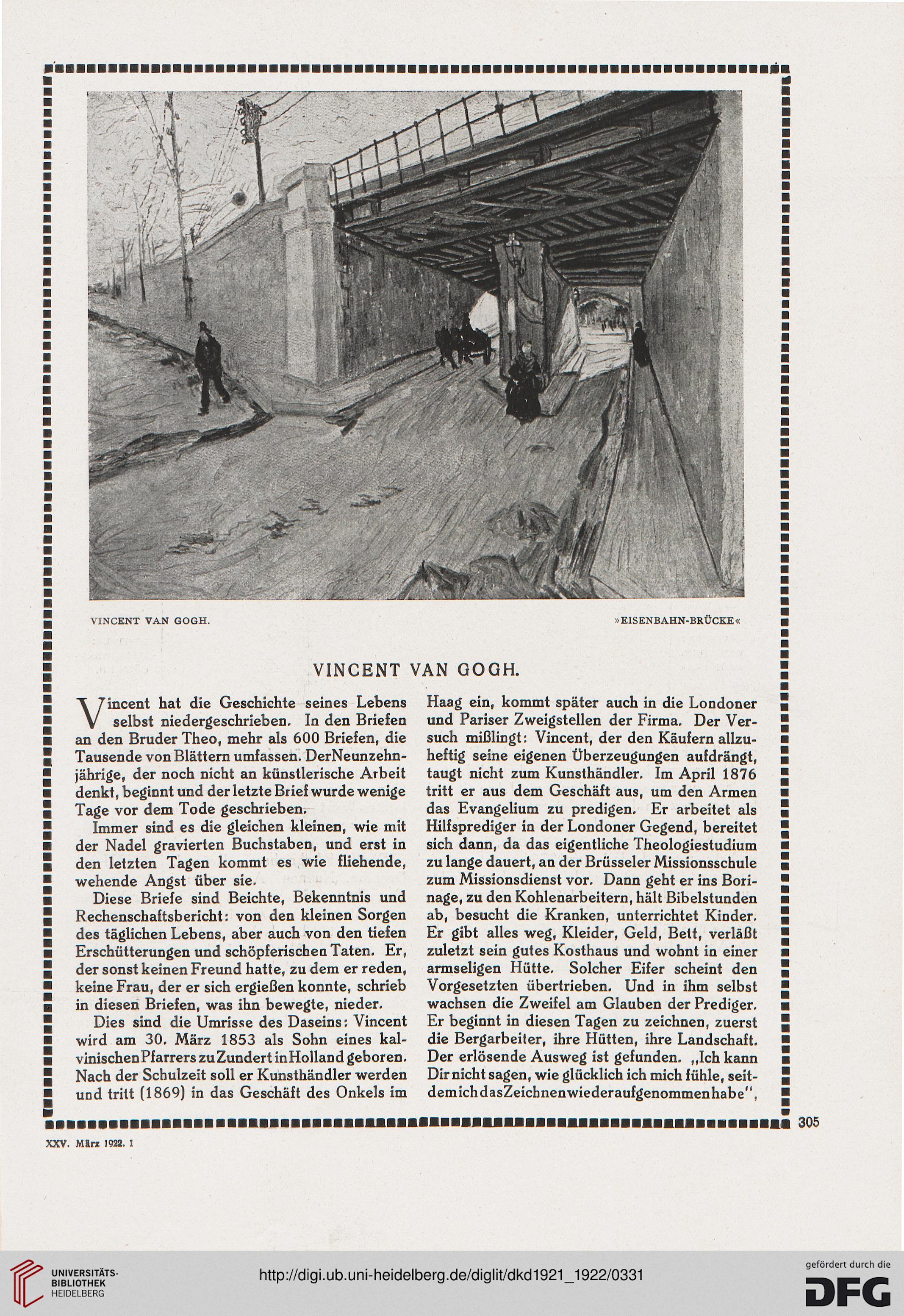

VINCENT VAN GOGH. »EISENBAHN-BRÜCKE«

VINCENT VAN GOGH.

Vincent hat die Geschichte seines Lebens

selbst niedergeschrieben. In den Briefen

an den Bruder Theo, mehr als 600 Briefen, die

Tausende von Blättern umfassen. DerNeunzehn-

jährige, der noch nicht an künstlerische Arbeit

denkt, beginnt und der letzte Brief wurde wenige

Tage vor dem Tode geschrieben.

Immer sind es die gleichen kleinen, wie mit

der Nadel gravierten Buchstaben, und erst in

den letzten Tagen kommt es wie fliehende,

wehende Angst über sie.

Diese Briefe sind Beichte, Bekenntnis und

Rechenschaftsbericht: von den kleinen Sorgen

des täglichen Lebens, aber auch von den tiefen

Erschütterungen und schöpferischen Taten. Er,

der sonst keinen Freund hatte, zu dem er reden,

keine Frau, der er sich ergießen konnte, schrieb

in diesen Briefen, was ihn bewegte, nieder.

Dies sind die Umrisse des Daseins: Vincent

wird am 30. März 1853 als Sohn eines kal-

vinischenPfarrers zu Zundert inHolland geboren.

Nach der Schulzeit soll er Kunsthändler werden

und tritt (1869) in das Geschäft des Onkels im

Haag ein, kommt später auch in die Londoner

und Pariser Zweigstellen der Firma. Der Ver-

such mißlingt: Vincent, der den Käufern allzu-

heftig seine eigenen Überzeugungen aufdrängt,

taugt nicht zum Kunsthändler. Im April 1876

tritt er aus dem Geschäft aus, um den Armen

das Evangelium zu predigen. Er arbeitet als

Hilfsprediger in der Londoner Gegend, bereitet

sich dann, da das eigentliche Theologiestudium

zu lange dauert, an der Brüsseler Missionsschule

zum Missionsdienst vor. Dann geht er ins Bori-

nage, zu den Kohlenarbeitern, hält Bibelstunden

ab, besucht die Kranken, unterrichtet Kinder.

Er gibt alles weg, Kleider, Geld, Bett, verläßt

zuletzt sein gutes Kosthaus und wohnt in einer

armseligen Hütte. Solcher Eifer scheint den

Vorgesetzten übertrieben. Und in ihm selbst

wachsen die Zweifel am Glauben der Prediger.

Er beginnt in diesen Tagen zu zeichnen, zuerst

die Bergarbeiter, ihre Hütten, ihre Landschaft.

Der erlösende Ausweg ist gefunden. „Ich kann

Dir nicht sagen, wie glücklich ich mich fühle, seit-

demich dasZeicbnenwiederaufgenommenhabe",

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

XXV. Min 19M. I

VINCENT VAN GOGH.

Vincent hat die Geschichte seines Lebens

selbst niedergeschrieben. In den Briefen

an den Bruder Theo, mehr als 600 Briefen, die

Tausende von Blättern umfassen. DerNeunzehn-

jährige, der noch nicht an künstlerische Arbeit

denkt, beginnt und der letzte Brief wurde wenige

Tage vor dem Tode geschrieben.

Immer sind es die gleichen kleinen, wie mit

der Nadel gravierten Buchstaben, und erst in

den letzten Tagen kommt es wie fliehende,

wehende Angst über sie.

Diese Briefe sind Beichte, Bekenntnis und

Rechenschaftsbericht: von den kleinen Sorgen

des täglichen Lebens, aber auch von den tiefen

Erschütterungen und schöpferischen Taten. Er,

der sonst keinen Freund hatte, zu dem er reden,

keine Frau, der er sich ergießen konnte, schrieb

in diesen Briefen, was ihn bewegte, nieder.

Dies sind die Umrisse des Daseins: Vincent

wird am 30. März 1853 als Sohn eines kal-

vinischenPfarrers zu Zundert inHolland geboren.

Nach der Schulzeit soll er Kunsthändler werden

und tritt (1869) in das Geschäft des Onkels im

Haag ein, kommt später auch in die Londoner

und Pariser Zweigstellen der Firma. Der Ver-

such mißlingt: Vincent, der den Käufern allzu-

heftig seine eigenen Überzeugungen aufdrängt,

taugt nicht zum Kunsthändler. Im April 1876

tritt er aus dem Geschäft aus, um den Armen

das Evangelium zu predigen. Er arbeitet als

Hilfsprediger in der Londoner Gegend, bereitet

sich dann, da das eigentliche Theologiestudium

zu lange dauert, an der Brüsseler Missionsschule

zum Missionsdienst vor. Dann geht er ins Bori-

nage, zu den Kohlenarbeitern, hält Bibelstunden

ab, besucht die Kranken, unterrichtet Kinder.

Er gibt alles weg, Kleider, Geld, Bett, verläßt

zuletzt sein gutes Kosthaus und wohnt in einer

armseligen Hütte. Solcher Eifer scheint den

Vorgesetzten übertrieben. Und in ihm selbst

wachsen die Zweifel am Glauben der Prediger.

Er beginnt in diesen Tagen zu zeichnen, zuerst

die Bergarbeiter, ihre Hütten, ihre Landschaft.

Der erlösende Ausweg ist gefunden. „Ich kann

Dir nicht sagen, wie glücklich ich mich fühle, seit-

demich dasZeicbnenwiederaufgenommenhabe",

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

XXV. Min 19M. I