KÖTNERHOLZWEG, VELBER- UND

AHLEMERSTRASSE

Der Kötnerholzweg gehört zu den ältesten

Koppelwegen in Linden; nach dem Bau der

Bahnlinie stellte er als Fortsetzung der Nie-

schlagstraße (s.o., Zwischen Davenstedter-

und Fössestraße) die Hauptverbindung zwi-

schen dem Dorf und den Ansiedlungen im

westlichen Bereich der Limmerstraße dar,

heute wird er durch starken Verkehr in Rich-

tung Limmer usw. belastet.

Im Süden an der Fössestraße stehen zwei äl-

tere zweigeschossige Häuser (Viktoriastraße

20, s.o., Kötnerholzweg 2, ca. 1885 quasi als

„Hinterhaus“ für das Grundstück Nr. 19 ent-

standen) die aus der Anlage der Viktoriastra-

ße resultierten; an die Nordostecke grenzten

die bereits bebauten Grundstücke der Lim-

merstraße (Schule, Asphaltfabrik, verschwun-

den), ansonsten fand sich hier keine Bebau-

ung. Erst mit der Nordverlängerung (s.o.), der

Planung von Ahlemer-, Velber-, Grotestraße

setzte die Entwicklung am Kötnerholzweg ein,

der nun zur zweiten Geschäftsstraße von Lin-

den-Nord erkoren wurde. Die östliche Stra-

ßenseite, und der Kreuzungsbereich (s.o.)

waren bis etwa 1905 vollständig aufgesiedelt,

während die Westfront erst in den zwanziger

Jahren geschlossen wurde. Nördlich der Un-

gerstraße findet sich ein ruhiges Wohngebiet

der dreißiger und der fünfziger Jahre.

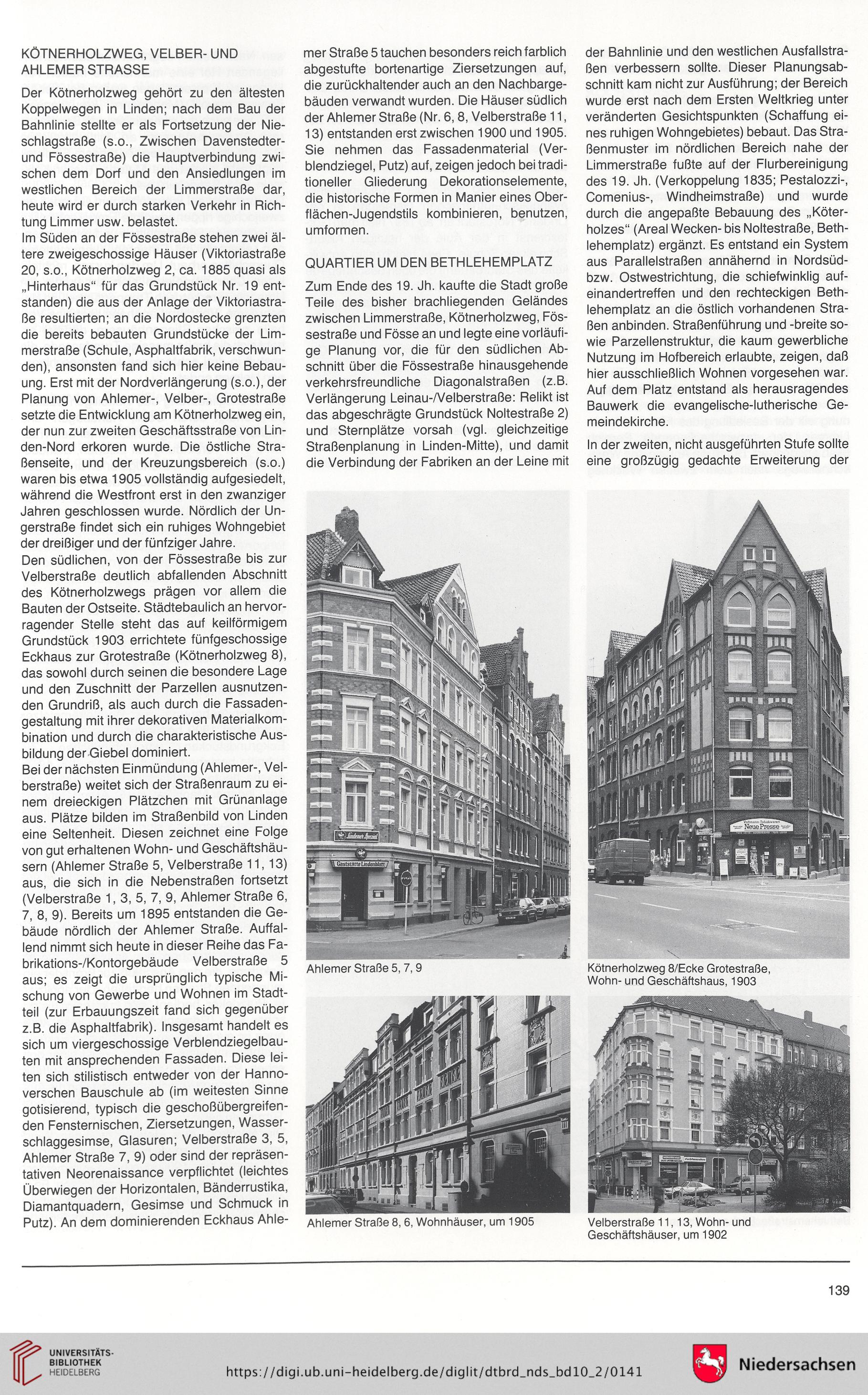

Den südlichen, von der Fössestraße bis zur

Velberstraße deutlich abfallenden Abschnitt

des Kötnerholzwegs prägen vor allem die

Bauten der Ostseite. Städtebaulich an hervor-

ragender Stelle steht das auf keilförmigem

Grundstück 1903 errichtete fünfgeschossige

Eckhaus zur Grotestraße (Kötnerholzweg 8),

das sowohl durch seinen die besondere Lage

und den Zuschnitt der Parzellen ausnutzen-

den Grundriß, als auch durch die Fassaden-

gestaltung mit ihrer dekorativen Materialkom-

bination und durch die charakteristische Aus-

bildung der Giebel dominiert.

Bei der nächsten Einmündung (Ahlemer-, Vel-

berstraße) weitet sich der Straßenraum zu ei-

nem dreieckigen Plätzchen mit Grünanlage

aus. Plätze bilden im Straßenbild von Linden

eine Seltenheit. Diesen zeichnet eine Folge

von gut erhaltenen Wohn- und Geschäftshäu-

sern (Ahlemer Straße 5, Velberstraße 11, 13)

aus, die sich in die Nebenstraßen fortsetzt

(Velberstraße 1,3,5, 7, 9, Ahlemer Straße 6,

7, 8, 9). Bereits um 1895 entstanden die Ge-

bäude nördlich der Ahlemer Straße. Auffal-

lend nimmt sich heute in dieser Reihe das Fa-

brikations-/Kontorgebäude Velberstraße 5

aus; es zeigt die ursprünglich typische Mi-

schung von Gewerbe und Wohnen im Stadt-

teil (zur Erbauungszeit fand sich gegenüber

z.B. die Asphaltfabrik). Insgesamt handelt es

sich um viergeschossige Verblendziegelbau-

ten mit ansprechenden Fassaden. Diese lei-

ten sich stilistisch entweder von der Hanno-

verschen Bauschule ab (im weitesten Sinne

gotisierend, typisch die geschoßübergreifen-

den Fensternischen, Ziersetzungen, Wasser-

schlaggesimse, Glasuren; Velberstraße 3, 5,

Ahlemer Straße 7, 9) oder sind der repräsen-

tativen Neorenaissance verpflichtet (leichtes

Überwiegen der Horizontalen, Bänderrustika,

Diamantquadern, Gesimse und Schmuck in

Putz). An dem dominierenden Eckhaus Ahle-

mer Straße 5 tauchen besonders reich farblich

abgestufte bortenartige Ziersetzungen auf,

die zurückhaltender auch an den Nachbarge-

bäuden verwandt wurden. Die Häuser südlich

der Ahlemer Straße (Nr. 6, 8, Velberstraße 11,

13) entstanden erst zwischen 1900 und 1905.

Sie nehmen das Fassadenmaterial (Ver-

blendziegel, Putz) auf, zeigen jedoch bei tradi-

tioneller Gliederung Dekorationselemente,

die historische Formen in Manier eines Ober-

flächen-Jugendstils kombinieren, benutzen,

umformen.

QUARTIER UM DEN BETHLEHEMPLATZ

Zum Ende des 19. Jh. kaufte die Stadt große

Teile des bisher brachliegenden Geländes

zwischen Limmerstraße, Kötnerholzweg, Fös-

sestraße und Fösse an und legte eine vorläufi-

ge Planung vor, die für den südlichen Ab-

schnitt über die Fössestraße hinausgehende

verkehrsfreundliche Diagonalstraßen (z.B.

Verlängerung Leinau-/Velberstraße: Relikt ist

das abgeschrägte Grundstück Noltestraße 2)

und Sternplätze vorsah (vgl. gleichzeitige

Straßenplanung in Linden-Mitte), und damit

die Verbindung der Fabriken an der Leine mit

der Bahnlinie und den westlichen Ausfallstra-

ßen verbessern sollte. Dieser Planungsab-

schnitt kam nicht zur Ausführung; der Bereich

wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg unter

veränderten Gesichtspunkten (Schaffung ei-

nes ruhigen Wohngebietes) bebaut. Das Stra-

ßenmuster im nördlichen Bereich nahe der

Limmerstraße fußte auf der Flurbereinigung

des 19. Jh. (Verkoppelung 1835; Pestalozzi-,

Comenius-, Windheimstraße) und wurde

durch die angepaßte Bebauung des „Köter-

holzes“ (Areal Wecken- bis Noltestraße, Beth-

lehemplatz) ergänzt. Es entstand ein System

aus Parallelstraßen annähernd in Nordsüd-

bzw. Ostwestrichtung, die schiefwinklig auf-

einandertreffen und den rechteckigen Beth-

lehemplatz an die östlich vorhandenen Stra-

ßen anbinden. Straßenführung und -breite so-

wie Parzellenstruktur, die kaum gewerbliche

Nutzung im Hofbereich erlaubte, zeigen, daß

hier ausschließlich Wohnen vorgesehen war.

Auf dem Platz entstand als herausragendes

Bauwerk die evangelische-lutherische Ge-

meindekirche.

In der zweiten, nicht ausgeführten Stufe sollte

eine großzügig gedachte Erweiterung der

Ahlemer Straße 5, 7, 9

Ahlemer Straße 8, 6, Wohnhäuser, um 1905

Kötnerholzweg 8/Ecke Grotestraße,

Wohn- und Geschäftshaus, 1903

Velberstraße 11,13, Wohn- und

Geschäftshäuser, um 1902

139

AHLEMERSTRASSE

Der Kötnerholzweg gehört zu den ältesten

Koppelwegen in Linden; nach dem Bau der

Bahnlinie stellte er als Fortsetzung der Nie-

schlagstraße (s.o., Zwischen Davenstedter-

und Fössestraße) die Hauptverbindung zwi-

schen dem Dorf und den Ansiedlungen im

westlichen Bereich der Limmerstraße dar,

heute wird er durch starken Verkehr in Rich-

tung Limmer usw. belastet.

Im Süden an der Fössestraße stehen zwei äl-

tere zweigeschossige Häuser (Viktoriastraße

20, s.o., Kötnerholzweg 2, ca. 1885 quasi als

„Hinterhaus“ für das Grundstück Nr. 19 ent-

standen) die aus der Anlage der Viktoriastra-

ße resultierten; an die Nordostecke grenzten

die bereits bebauten Grundstücke der Lim-

merstraße (Schule, Asphaltfabrik, verschwun-

den), ansonsten fand sich hier keine Bebau-

ung. Erst mit der Nordverlängerung (s.o.), der

Planung von Ahlemer-, Velber-, Grotestraße

setzte die Entwicklung am Kötnerholzweg ein,

der nun zur zweiten Geschäftsstraße von Lin-

den-Nord erkoren wurde. Die östliche Stra-

ßenseite, und der Kreuzungsbereich (s.o.)

waren bis etwa 1905 vollständig aufgesiedelt,

während die Westfront erst in den zwanziger

Jahren geschlossen wurde. Nördlich der Un-

gerstraße findet sich ein ruhiges Wohngebiet

der dreißiger und der fünfziger Jahre.

Den südlichen, von der Fössestraße bis zur

Velberstraße deutlich abfallenden Abschnitt

des Kötnerholzwegs prägen vor allem die

Bauten der Ostseite. Städtebaulich an hervor-

ragender Stelle steht das auf keilförmigem

Grundstück 1903 errichtete fünfgeschossige

Eckhaus zur Grotestraße (Kötnerholzweg 8),

das sowohl durch seinen die besondere Lage

und den Zuschnitt der Parzellen ausnutzen-

den Grundriß, als auch durch die Fassaden-

gestaltung mit ihrer dekorativen Materialkom-

bination und durch die charakteristische Aus-

bildung der Giebel dominiert.

Bei der nächsten Einmündung (Ahlemer-, Vel-

berstraße) weitet sich der Straßenraum zu ei-

nem dreieckigen Plätzchen mit Grünanlage

aus. Plätze bilden im Straßenbild von Linden

eine Seltenheit. Diesen zeichnet eine Folge

von gut erhaltenen Wohn- und Geschäftshäu-

sern (Ahlemer Straße 5, Velberstraße 11, 13)

aus, die sich in die Nebenstraßen fortsetzt

(Velberstraße 1,3,5, 7, 9, Ahlemer Straße 6,

7, 8, 9). Bereits um 1895 entstanden die Ge-

bäude nördlich der Ahlemer Straße. Auffal-

lend nimmt sich heute in dieser Reihe das Fa-

brikations-/Kontorgebäude Velberstraße 5

aus; es zeigt die ursprünglich typische Mi-

schung von Gewerbe und Wohnen im Stadt-

teil (zur Erbauungszeit fand sich gegenüber

z.B. die Asphaltfabrik). Insgesamt handelt es

sich um viergeschossige Verblendziegelbau-

ten mit ansprechenden Fassaden. Diese lei-

ten sich stilistisch entweder von der Hanno-

verschen Bauschule ab (im weitesten Sinne

gotisierend, typisch die geschoßübergreifen-

den Fensternischen, Ziersetzungen, Wasser-

schlaggesimse, Glasuren; Velberstraße 3, 5,

Ahlemer Straße 7, 9) oder sind der repräsen-

tativen Neorenaissance verpflichtet (leichtes

Überwiegen der Horizontalen, Bänderrustika,

Diamantquadern, Gesimse und Schmuck in

Putz). An dem dominierenden Eckhaus Ahle-

mer Straße 5 tauchen besonders reich farblich

abgestufte bortenartige Ziersetzungen auf,

die zurückhaltender auch an den Nachbarge-

bäuden verwandt wurden. Die Häuser südlich

der Ahlemer Straße (Nr. 6, 8, Velberstraße 11,

13) entstanden erst zwischen 1900 und 1905.

Sie nehmen das Fassadenmaterial (Ver-

blendziegel, Putz) auf, zeigen jedoch bei tradi-

tioneller Gliederung Dekorationselemente,

die historische Formen in Manier eines Ober-

flächen-Jugendstils kombinieren, benutzen,

umformen.

QUARTIER UM DEN BETHLEHEMPLATZ

Zum Ende des 19. Jh. kaufte die Stadt große

Teile des bisher brachliegenden Geländes

zwischen Limmerstraße, Kötnerholzweg, Fös-

sestraße und Fösse an und legte eine vorläufi-

ge Planung vor, die für den südlichen Ab-

schnitt über die Fössestraße hinausgehende

verkehrsfreundliche Diagonalstraßen (z.B.

Verlängerung Leinau-/Velberstraße: Relikt ist

das abgeschrägte Grundstück Noltestraße 2)

und Sternplätze vorsah (vgl. gleichzeitige

Straßenplanung in Linden-Mitte), und damit

die Verbindung der Fabriken an der Leine mit

der Bahnlinie und den westlichen Ausfallstra-

ßen verbessern sollte. Dieser Planungsab-

schnitt kam nicht zur Ausführung; der Bereich

wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg unter

veränderten Gesichtspunkten (Schaffung ei-

nes ruhigen Wohngebietes) bebaut. Das Stra-

ßenmuster im nördlichen Bereich nahe der

Limmerstraße fußte auf der Flurbereinigung

des 19. Jh. (Verkoppelung 1835; Pestalozzi-,

Comenius-, Windheimstraße) und wurde

durch die angepaßte Bebauung des „Köter-

holzes“ (Areal Wecken- bis Noltestraße, Beth-

lehemplatz) ergänzt. Es entstand ein System

aus Parallelstraßen annähernd in Nordsüd-

bzw. Ostwestrichtung, die schiefwinklig auf-

einandertreffen und den rechteckigen Beth-

lehemplatz an die östlich vorhandenen Stra-

ßen anbinden. Straßenführung und -breite so-

wie Parzellenstruktur, die kaum gewerbliche

Nutzung im Hofbereich erlaubte, zeigen, daß

hier ausschließlich Wohnen vorgesehen war.

Auf dem Platz entstand als herausragendes

Bauwerk die evangelische-lutherische Ge-

meindekirche.

In der zweiten, nicht ausgeführten Stufe sollte

eine großzügig gedachte Erweiterung der

Ahlemer Straße 5, 7, 9

Ahlemer Straße 8, 6, Wohnhäuser, um 1905

Kötnerholzweg 8/Ecke Grotestraße,

Wohn- und Geschäftshaus, 1903

Velberstraße 11,13, Wohn- und

Geschäftshäuser, um 1902

139