bar seiner Kirche in Emden (1803-06) als

tonnengewölbten Saal, den er traufseitig

durch vier Rundbogen rhythmisierte. Bereits

1877 wurde die Kirche, förderen heutiges Er-

scheinungsbild eine nach 1914 vorgenom-

mene Aufstockung ausschlaggebend ist,

zum Hotel umgebaut und verlor damit ihren

eigentlichen Charakter. Ebenso ist die ge-

samte Platzanlage, von der sich keines der

hier ehemals stehenden klassizistischen Ge-

bäude erhalten hat, heute in bezug auf die Flä-

chengestaltung völlig verändert.

KURWICKSTRASSE

1453 erstmals erwähnt, war die Kurwick-

straße nach dem Bastschen Stich 1598 beid-

seitig mit schmalen giebelständigen Häusern

besetzt, einem Typ, der heute nahezu aus

dem Stadtbild verschwunden ist. Die einheit-

liche Struktur von traut- oder giebelständigen

Wohn-/ Geschäftshäusern mit ein oder zwei

Geschossen ging durch 1968 eingeleitete

Abbruchserien verloren, die sich bis Ende der

siebziger Jahre fortsetzten. Insbesondere die

nördliche Zeile mit einem Kaufhausneubau

und einem Parkhaus sprengt die ursprüngli-

che Aufrißproportion. Mehrere Ersatzbauten

des 19. bzw. vom Anfang des 20. Jh. tragen

darüber hinaus zu dem für die Altstadtbebau-

ung typischen heterogenen Erscheinungs-

bild bei; so z.B. das an der westlichen Ein-

mündung zur Neuen Straße gelegene Haus

Nr. 24. Der zweigeschossige, 1853 aufge-

führte Putzbau verdankt seine heutige Fassa-

dengestaltung und Ausdehnung unter dem

Mansarddach einem Umbau von 1904. Im

selben Jahr errichtete L. Sievers für einen

Schmiedemeister einen zweigeschossigen

ziegelverblendeten Bau in ähnlichen Neure-

naissanceformen, dessen Ladenzone noch

die originale Pfeilerunterteilung besitzt (Nr.

5).

Als Vertreter eines großzügig konstruierten

Wohn-/Geschäftshauses des Spätklassizis-

mus kann der traufständige Putzbau Nr. 8/9

gelten (erb. 1874). Das lastende Moment der

achtachsigen Fassade unterstreichen der ho-

rizontale Fugenschnitt des Erdgeschosses

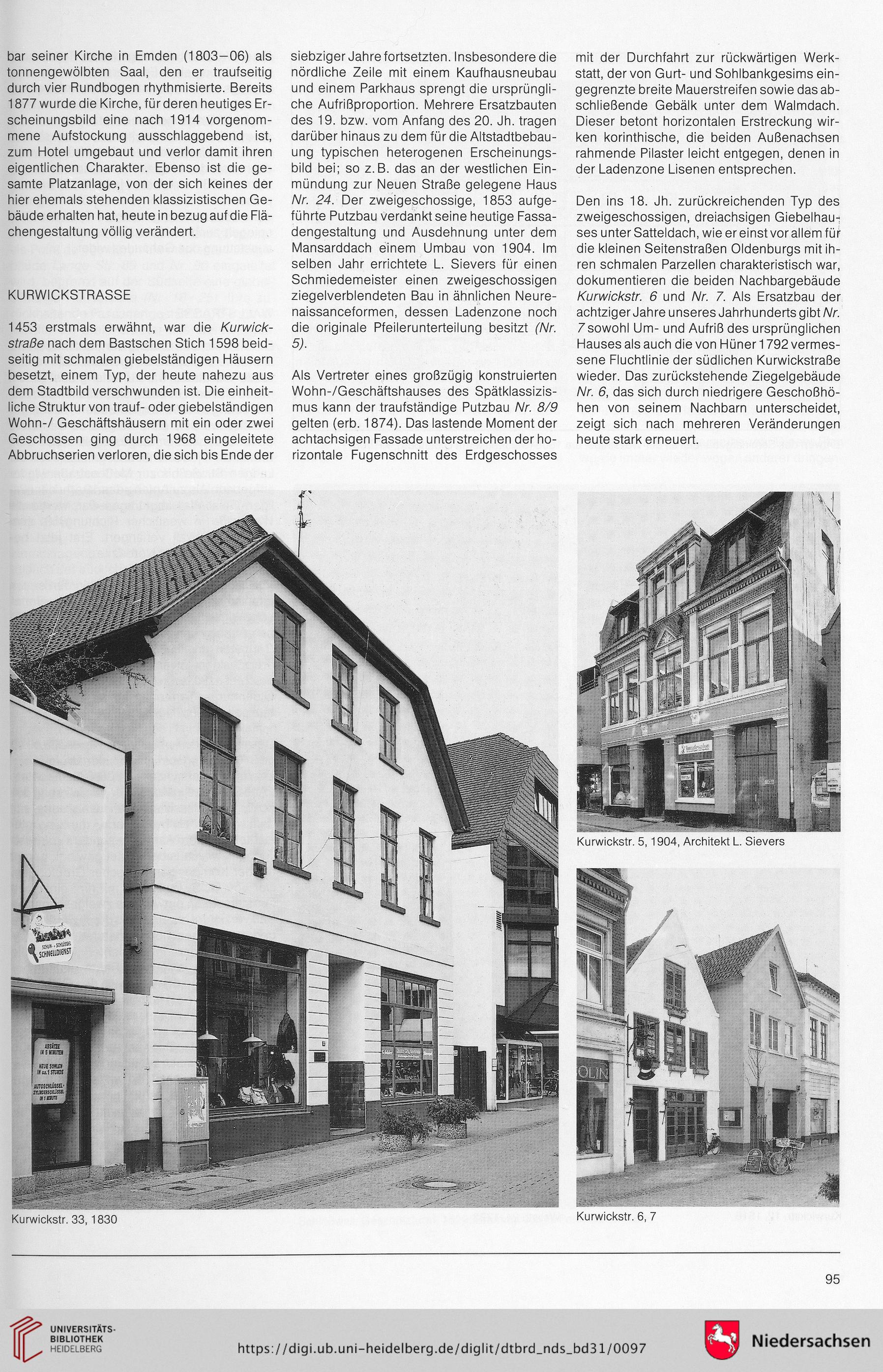

Kurwickstr. 33, 1830

mit der Durchfahrt zur rückwärtigen Werk-

statt, der von Gurt- und Sohlbankgesims ein-

gegrenzte breite Mauerstreifen sowie das ab-

schließende Gebälk unter dem Walmdach.

Dieser betont horizontalen Erstreckung wir-

ken korinthische, die beiden Außenachsen

rahmende Pilaster leicht entgegen, denen in

der Ladenzone Lisenen entsprechen.

Den ins 18. Jh. zurückreichenden Typ des

zweigeschossigen, dreiachsigen Giebelhau-

ses unter Satteldach, wie er einst vor allem für

die kleinen Seitenstraßen Oldenburgs mit ih-

ren schmalen Parzellen charakteristisch war,

dokumentieren die beiden Nachbargebäude

Kurwickstr. 6 und Nr. 7. Als Ersatzbau der

achtziger Jahre unseres Jahrhunderts gibt Nr.

7sowohl Um- und Aufriß des ursprünglichen

Hauses als auch die von Hüner 1792 vermes-

sene Fluchtlinie der südlichen Kurwickstraße

wieder. Das zurückstehende Ziegelgebäude

Nr. 6, das sich durch niedrigere Geschoßhö-

hen von seinem Nachbarn unterscheidet,

zeigt sich nach mehreren Veränderungen

heute stark erneuert.

Kurwickstr. 5,1904, Architekt L. Sievers

Kurwickstr. 6, 7

95

tonnengewölbten Saal, den er traufseitig

durch vier Rundbogen rhythmisierte. Bereits

1877 wurde die Kirche, förderen heutiges Er-

scheinungsbild eine nach 1914 vorgenom-

mene Aufstockung ausschlaggebend ist,

zum Hotel umgebaut und verlor damit ihren

eigentlichen Charakter. Ebenso ist die ge-

samte Platzanlage, von der sich keines der

hier ehemals stehenden klassizistischen Ge-

bäude erhalten hat, heute in bezug auf die Flä-

chengestaltung völlig verändert.

KURWICKSTRASSE

1453 erstmals erwähnt, war die Kurwick-

straße nach dem Bastschen Stich 1598 beid-

seitig mit schmalen giebelständigen Häusern

besetzt, einem Typ, der heute nahezu aus

dem Stadtbild verschwunden ist. Die einheit-

liche Struktur von traut- oder giebelständigen

Wohn-/ Geschäftshäusern mit ein oder zwei

Geschossen ging durch 1968 eingeleitete

Abbruchserien verloren, die sich bis Ende der

siebziger Jahre fortsetzten. Insbesondere die

nördliche Zeile mit einem Kaufhausneubau

und einem Parkhaus sprengt die ursprüngli-

che Aufrißproportion. Mehrere Ersatzbauten

des 19. bzw. vom Anfang des 20. Jh. tragen

darüber hinaus zu dem für die Altstadtbebau-

ung typischen heterogenen Erscheinungs-

bild bei; so z.B. das an der westlichen Ein-

mündung zur Neuen Straße gelegene Haus

Nr. 24. Der zweigeschossige, 1853 aufge-

führte Putzbau verdankt seine heutige Fassa-

dengestaltung und Ausdehnung unter dem

Mansarddach einem Umbau von 1904. Im

selben Jahr errichtete L. Sievers für einen

Schmiedemeister einen zweigeschossigen

ziegelverblendeten Bau in ähnlichen Neure-

naissanceformen, dessen Ladenzone noch

die originale Pfeilerunterteilung besitzt (Nr.

5).

Als Vertreter eines großzügig konstruierten

Wohn-/Geschäftshauses des Spätklassizis-

mus kann der traufständige Putzbau Nr. 8/9

gelten (erb. 1874). Das lastende Moment der

achtachsigen Fassade unterstreichen der ho-

rizontale Fugenschnitt des Erdgeschosses

Kurwickstr. 33, 1830

mit der Durchfahrt zur rückwärtigen Werk-

statt, der von Gurt- und Sohlbankgesims ein-

gegrenzte breite Mauerstreifen sowie das ab-

schließende Gebälk unter dem Walmdach.

Dieser betont horizontalen Erstreckung wir-

ken korinthische, die beiden Außenachsen

rahmende Pilaster leicht entgegen, denen in

der Ladenzone Lisenen entsprechen.

Den ins 18. Jh. zurückreichenden Typ des

zweigeschossigen, dreiachsigen Giebelhau-

ses unter Satteldach, wie er einst vor allem für

die kleinen Seitenstraßen Oldenburgs mit ih-

ren schmalen Parzellen charakteristisch war,

dokumentieren die beiden Nachbargebäude

Kurwickstr. 6 und Nr. 7. Als Ersatzbau der

achtziger Jahre unseres Jahrhunderts gibt Nr.

7sowohl Um- und Aufriß des ursprünglichen

Hauses als auch die von Hüner 1792 vermes-

sene Fluchtlinie der südlichen Kurwickstraße

wieder. Das zurückstehende Ziegelgebäude

Nr. 6, das sich durch niedrigere Geschoßhö-

hen von seinem Nachbarn unterscheidet,

zeigt sich nach mehreren Veränderungen

heute stark erneuert.

Kurwickstr. 5,1904, Architekt L. Sievers

Kurwickstr. 6, 7

95