erstdurch einen Beschluß von 1912 aufgeho-

ben, und der Name „Damm“ ging auf den

Straßenzug zwischen Huntestraße und Cäci-

lienbrücke über. Politisch gehörte der Mittlere

Damm seit 1808, der Äußere Damm seit 1956

zur Stadtgemeinde Oldenburg.

Der Stadtplan Pieter Basts zeigt den Mittleren

Damm, dessen Bebauung wohl schon um

1360 einsetzte, am Ende des 16. Jh. beidsei-

tig mit Häusern besetzt, während der Äußere

Damm nach der Karte von 1671 (Chronik

Winckelmanns) nur auf der Westseite bebaut

war. Das Gelände auf der Ostseite nahmen zu

dieser Zeit drei gräfliche Fischteiche ein. Die

Häuser am Mittleren Damm wurden 1681 -84

im Zuge des Festungsbaus abgerissen.

Mit dem Ankauf des Gebiets zwischen Inne-

rem und Äußerem Damm 1790 durch Herzog

Peter, auf dem er neben der Huntestraße den

Mittleren Damm als gepflasterte und begra-

digte Straße anlegen ließ, setzte eine für das

heutige Erscheinungsbild entscheidende

Ausbauphase des Damms ein. Zu diesem

Zeitpunkt war die östliche Seite des Äußeren

Damms in der nördlichen Hälfte, die westliche

Seite vollständig auf schmalen Parzellen

überbaut, deren Zuschnitt sich teilweise im

Bereich der Häuser Damm 18-36 erhalten

hat. 1804 verzeichnete Hüner auch am Mittle-

ren Damm einige Gebäude.

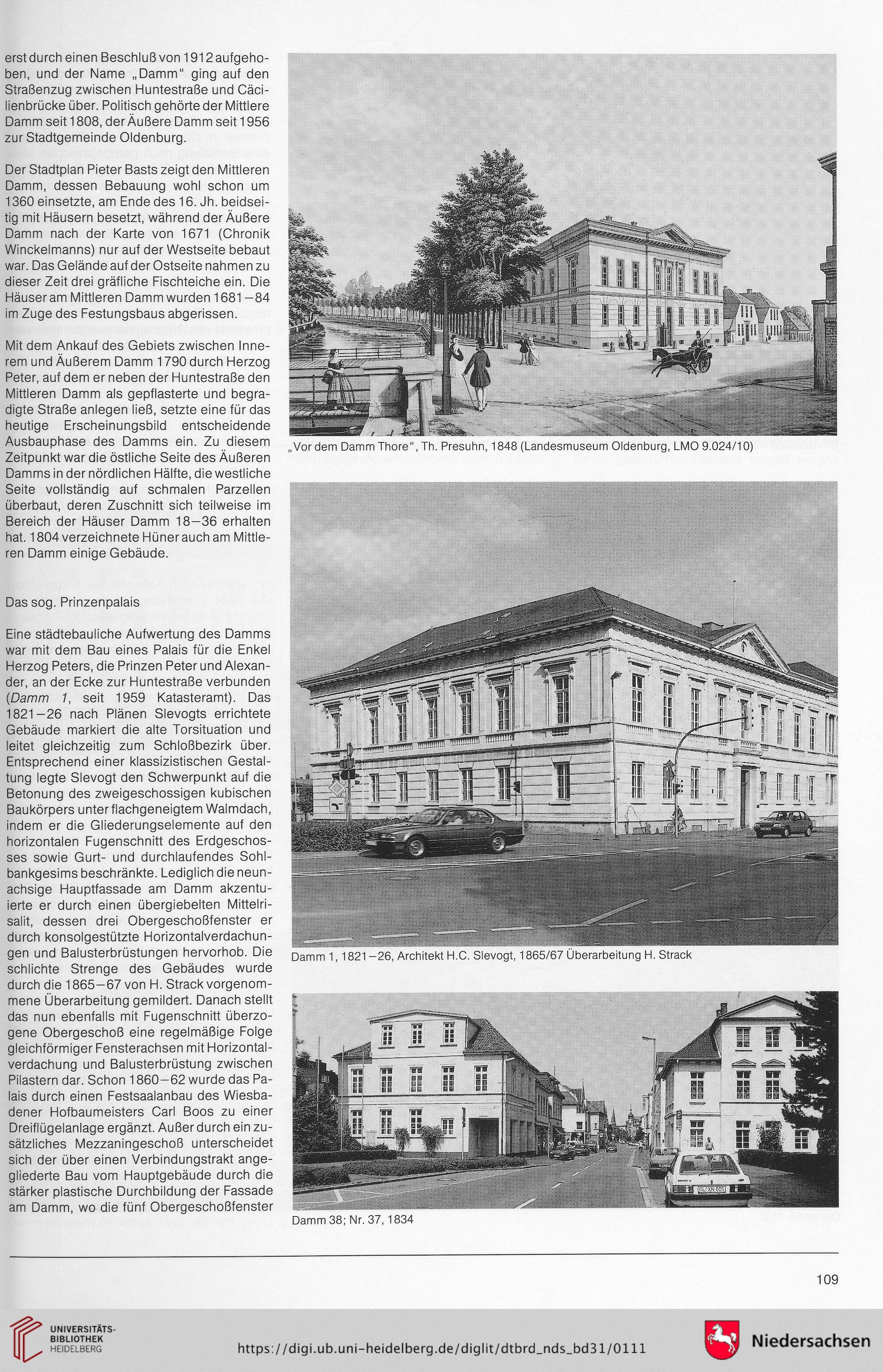

Das sog. Prinzenpalais

Eine städtebauliche Aufwertung des Damms

war mit dem Bau eines Palais für die Enkel

Herzog Peters, die Prinzen Peter und Alexan-

der, an der Ecke zur Huntestraße verbunden

(Damm 1, seit 1959 Katasteramt). Das

1821-26 nach Plänen Slevogts errichtete

Gebäude markiert die alte Torsituation und

leitet gleichzeitig zum Schloßbezirk über.

Entsprechend einer klassizistischen Gestal-

tung legte Slevogt den Schwerpunkt auf die

Betonung des zweigeschossigen kubischen

Baukörpers unterflachgeneigtem Walmdach,

indem er die Gliederungselemente auf den

horizontalen Fugenschnitt des Erdgeschos-

ses sowie Gurt- und durchlaufendes Sohl-

bankgesims beschränkte. Lediglich die neun-

achsige Hauptfassade am Damm akzentu-

ierte er durch einen übergiebelten Mittelri-

salit, dessen drei Obergeschoßfenster er

durch konsolgestützte Horizontalverdachun-

gen und Balusterbrüstungen hervorhob. Die

schlichte Strenge des Gebäudes wurde

durch die 1865-67 von H. Strack vorgenom-

mene Überarbeitung gemildert. Danach stellt

das nun ebenfalls mit Fugenschnitt überzo-

gene Obergeschoß eine regelmäßige Folge

gleichförmiger Fensterachsen mit Horizontal-

verdachung und Balusterbrüstung zwischen

Pilastern dar. Schon 1860-62 wurde das Pa-

lais durch einen Festsaalanbau des Wiesba-

dener Hofbaumeisters Carl Boos zu einer

Dreiflügelanlage ergänzt. Außer durch ein zu-

sätzliches Mezzaningeschoß unterscheidet

sich der über einen Verbindungstrakt ange-

gliederte Bau vom Hauptgebäude durch die

stärker plastische Durchbildung der Fassade

am Damm, wo die fünf Obergeschoßfenster

„Vordem Damm Thore“, Th. Presuhn, 1848 (Landesmuseum Oldenburg, LMO 9.024/10)

Damm 1, 1821 -26, Architekt H.C. Slevogt, 1865/67 Überarbeitung H. Strack

Damm 38; Nr. 37,1834

109

ben, und der Name „Damm“ ging auf den

Straßenzug zwischen Huntestraße und Cäci-

lienbrücke über. Politisch gehörte der Mittlere

Damm seit 1808, der Äußere Damm seit 1956

zur Stadtgemeinde Oldenburg.

Der Stadtplan Pieter Basts zeigt den Mittleren

Damm, dessen Bebauung wohl schon um

1360 einsetzte, am Ende des 16. Jh. beidsei-

tig mit Häusern besetzt, während der Äußere

Damm nach der Karte von 1671 (Chronik

Winckelmanns) nur auf der Westseite bebaut

war. Das Gelände auf der Ostseite nahmen zu

dieser Zeit drei gräfliche Fischteiche ein. Die

Häuser am Mittleren Damm wurden 1681 -84

im Zuge des Festungsbaus abgerissen.

Mit dem Ankauf des Gebiets zwischen Inne-

rem und Äußerem Damm 1790 durch Herzog

Peter, auf dem er neben der Huntestraße den

Mittleren Damm als gepflasterte und begra-

digte Straße anlegen ließ, setzte eine für das

heutige Erscheinungsbild entscheidende

Ausbauphase des Damms ein. Zu diesem

Zeitpunkt war die östliche Seite des Äußeren

Damms in der nördlichen Hälfte, die westliche

Seite vollständig auf schmalen Parzellen

überbaut, deren Zuschnitt sich teilweise im

Bereich der Häuser Damm 18-36 erhalten

hat. 1804 verzeichnete Hüner auch am Mittle-

ren Damm einige Gebäude.

Das sog. Prinzenpalais

Eine städtebauliche Aufwertung des Damms

war mit dem Bau eines Palais für die Enkel

Herzog Peters, die Prinzen Peter und Alexan-

der, an der Ecke zur Huntestraße verbunden

(Damm 1, seit 1959 Katasteramt). Das

1821-26 nach Plänen Slevogts errichtete

Gebäude markiert die alte Torsituation und

leitet gleichzeitig zum Schloßbezirk über.

Entsprechend einer klassizistischen Gestal-

tung legte Slevogt den Schwerpunkt auf die

Betonung des zweigeschossigen kubischen

Baukörpers unterflachgeneigtem Walmdach,

indem er die Gliederungselemente auf den

horizontalen Fugenschnitt des Erdgeschos-

ses sowie Gurt- und durchlaufendes Sohl-

bankgesims beschränkte. Lediglich die neun-

achsige Hauptfassade am Damm akzentu-

ierte er durch einen übergiebelten Mittelri-

salit, dessen drei Obergeschoßfenster er

durch konsolgestützte Horizontalverdachun-

gen und Balusterbrüstungen hervorhob. Die

schlichte Strenge des Gebäudes wurde

durch die 1865-67 von H. Strack vorgenom-

mene Überarbeitung gemildert. Danach stellt

das nun ebenfalls mit Fugenschnitt überzo-

gene Obergeschoß eine regelmäßige Folge

gleichförmiger Fensterachsen mit Horizontal-

verdachung und Balusterbrüstung zwischen

Pilastern dar. Schon 1860-62 wurde das Pa-

lais durch einen Festsaalanbau des Wiesba-

dener Hofbaumeisters Carl Boos zu einer

Dreiflügelanlage ergänzt. Außer durch ein zu-

sätzliches Mezzaningeschoß unterscheidet

sich der über einen Verbindungstrakt ange-

gliederte Bau vom Hauptgebäude durch die

stärker plastische Durchbildung der Fassade

am Damm, wo die fünf Obergeschoßfenster

„Vordem Damm Thore“, Th. Presuhn, 1848 (Landesmuseum Oldenburg, LMO 9.024/10)

Damm 1, 1821 -26, Architekt H.C. Slevogt, 1865/67 Überarbeitung H. Strack

Damm 38; Nr. 37,1834

109