37, erb. 1834 und Nr. 38). Ihre folglich als

Hauptfassaden gestalteten Traufseiten wer-

den jeweils durch ein Zwerchhaus mit Fronti-

spiz hervorgehoben. Dasjenige des westli-

chen Gebäudes wurde erst 1912 als Pendant

hinzugefügt.

Ein 1842 gefertigter Aufriß- und Lageplan läßt

das damalige Ausbaukonzept erkennen. Den

drei östlichen Villenbauten sollten auf der

Westseite drei größere Gebäude gegenüber-

stehen, deren Errichtung den Ankauf und Ab-

bruch der dort angesiedelten Häuser voraus-

setzte. Als südlichster Bau war für die Schloß-

verwaltung eine Kastellanei geplant, nach

Norden folgend die herzogliche Bibliothek,

ein Projekt, das von Winck schon in Zusam-

menhang mit der Anlage der Huntestraße für

das Eckgrundstück des späteren Prinzenpa-

lais’ vorgeschlagen wurde, und schließlich

ein der Kastellanei mit gleicher Achsenzahl

entsprechendes Gebäude, das jedoch nicht

zur Ausführung gelangte.

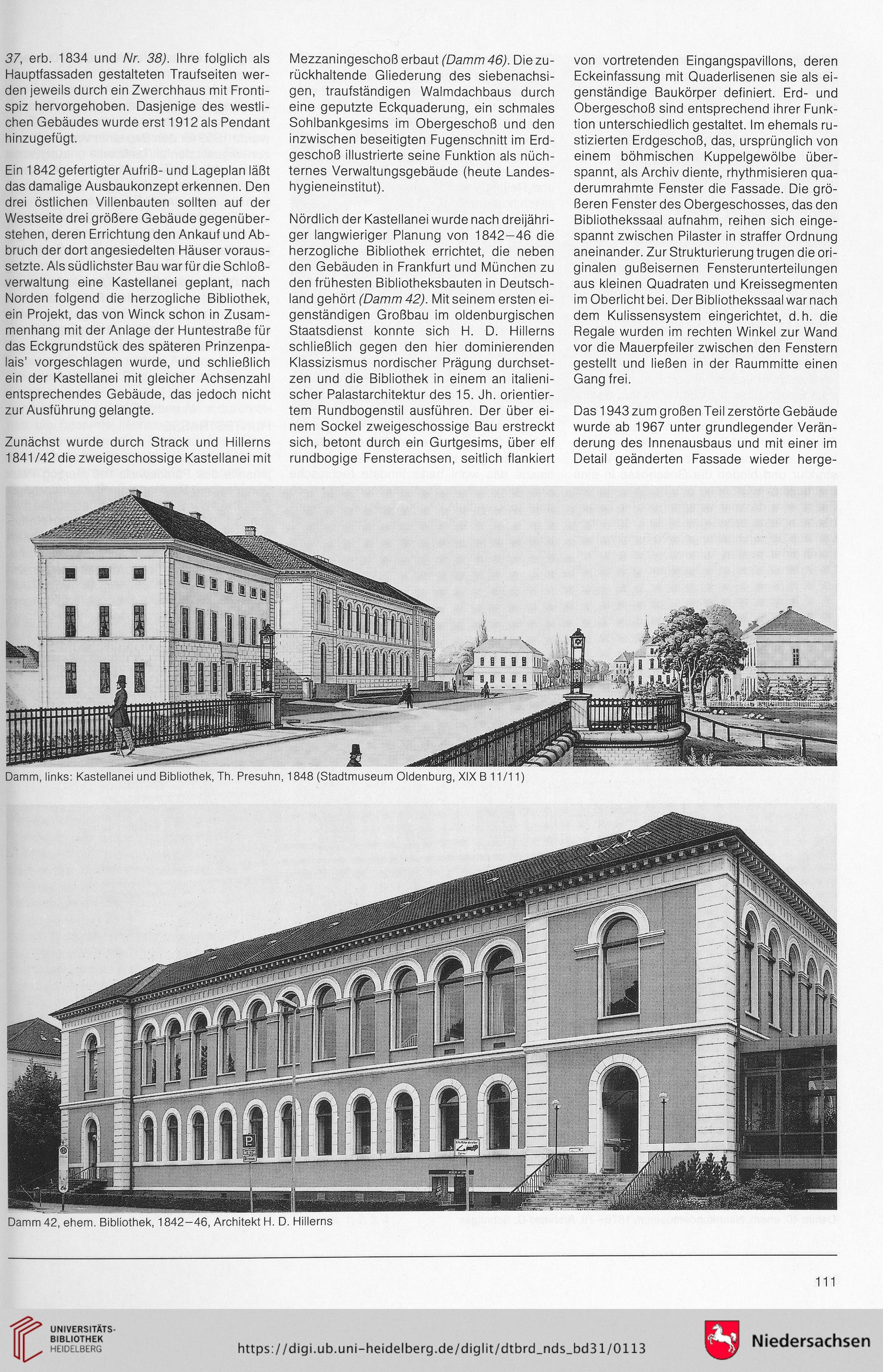

Zunächst wurde durch Strack und Hillerns

1841 /42 die zweigeschossige Kastellanei mit

Mezzaningeschoß erbaut (Damm 46). Die zu-

rückhaltende Gliederung des siebenachsi-

gen, traufständigen Walmdachbaus durch

eine geputzte Eckquaderung, ein schmales

Sohlbankgesims im Obergeschoß und den

inzwischen beseitigten Fugenschnitt im Erd-

geschoß illustrierte seine Funktion als nüch-

ternes Verwaltungsgebäude (heute Landes-

hygieneinstitut).

Nördlich der Kastellanei wurde nach dreijähri-

ger langwieriger Planung von 1842-46 die

herzogliche Bibliothek errichtet, die neben

den Gebäuden in Frankfurt und München zu

den frühesten Bibliotheksbauten in Deutsch-

land gehört (Damm 42). Mit seinem ersten ei-

genständigen Großbau im oldenburgischen

Staatsdienst konnte sich H. D. Hillerns

schließlich gegen den hier dominierenden

Klassizismus nordischer Prägung durchset-

zen und die Bibliothek in einem an italieni-

scher Palastarchitektur des 15. Jh. orientier-

tem Rundbogenstil ausführen. Der über ei-

nem Sockel zweigeschossige Bau erstreckt

sich, betont durch ein Gurtgesims, über elf

rundbogige Fensterachsen, seitlich flankiert

von vortretenden Eingangspavillons, deren

Eckeinfassung mit Quaderlisenen sie als ei-

genständige Baukörper definiert. Erd- und

Obergeschoß sind entsprechend ihrer Funk-

tion unterschiedlich gestaltet. Im ehemals ru-

stizierten Erdgeschoß, das, ursprünglich von

einem böhmischen Kuppelgewölbe über-

spannt, als Archiv diente, rhythmisieren qua-

derumrahmte Fenster die Fassade. Die grö-

ßeren Fenster des Obergeschosses, das den

Bibliothekssaal aufnahm, reihen sich einge-

spannt zwischen Pilaster in straffer Ordnung

aneinander. Zur Strukturierung trugen die ori-

ginalen gußeisernen Fensterunterteilungen

aus kleinen Quadraten und Kreissegmenten

im Oberlicht bei. Der Bibliothekssaal war nach

dem Kulissensystem eingerichtet, d.h. die

Regale wurden im rechten Winkel zur Wand

vor die Mauerpfeiler zwischen den Fenstern

gestellt und ließen in der Raummitte einen

Gang frei.

Das 1943 zum großen Teil zerstörte Gebäude

wurde ab 1967 unter grundlegender Verän-

derung des Innenausbaus und mit einer im

Detail geänderten Fassade wieder herge-

111

Hauptfassaden gestalteten Traufseiten wer-

den jeweils durch ein Zwerchhaus mit Fronti-

spiz hervorgehoben. Dasjenige des westli-

chen Gebäudes wurde erst 1912 als Pendant

hinzugefügt.

Ein 1842 gefertigter Aufriß- und Lageplan läßt

das damalige Ausbaukonzept erkennen. Den

drei östlichen Villenbauten sollten auf der

Westseite drei größere Gebäude gegenüber-

stehen, deren Errichtung den Ankauf und Ab-

bruch der dort angesiedelten Häuser voraus-

setzte. Als südlichster Bau war für die Schloß-

verwaltung eine Kastellanei geplant, nach

Norden folgend die herzogliche Bibliothek,

ein Projekt, das von Winck schon in Zusam-

menhang mit der Anlage der Huntestraße für

das Eckgrundstück des späteren Prinzenpa-

lais’ vorgeschlagen wurde, und schließlich

ein der Kastellanei mit gleicher Achsenzahl

entsprechendes Gebäude, das jedoch nicht

zur Ausführung gelangte.

Zunächst wurde durch Strack und Hillerns

1841 /42 die zweigeschossige Kastellanei mit

Mezzaningeschoß erbaut (Damm 46). Die zu-

rückhaltende Gliederung des siebenachsi-

gen, traufständigen Walmdachbaus durch

eine geputzte Eckquaderung, ein schmales

Sohlbankgesims im Obergeschoß und den

inzwischen beseitigten Fugenschnitt im Erd-

geschoß illustrierte seine Funktion als nüch-

ternes Verwaltungsgebäude (heute Landes-

hygieneinstitut).

Nördlich der Kastellanei wurde nach dreijähri-

ger langwieriger Planung von 1842-46 die

herzogliche Bibliothek errichtet, die neben

den Gebäuden in Frankfurt und München zu

den frühesten Bibliotheksbauten in Deutsch-

land gehört (Damm 42). Mit seinem ersten ei-

genständigen Großbau im oldenburgischen

Staatsdienst konnte sich H. D. Hillerns

schließlich gegen den hier dominierenden

Klassizismus nordischer Prägung durchset-

zen und die Bibliothek in einem an italieni-

scher Palastarchitektur des 15. Jh. orientier-

tem Rundbogenstil ausführen. Der über ei-

nem Sockel zweigeschossige Bau erstreckt

sich, betont durch ein Gurtgesims, über elf

rundbogige Fensterachsen, seitlich flankiert

von vortretenden Eingangspavillons, deren

Eckeinfassung mit Quaderlisenen sie als ei-

genständige Baukörper definiert. Erd- und

Obergeschoß sind entsprechend ihrer Funk-

tion unterschiedlich gestaltet. Im ehemals ru-

stizierten Erdgeschoß, das, ursprünglich von

einem böhmischen Kuppelgewölbe über-

spannt, als Archiv diente, rhythmisieren qua-

derumrahmte Fenster die Fassade. Die grö-

ßeren Fenster des Obergeschosses, das den

Bibliothekssaal aufnahm, reihen sich einge-

spannt zwischen Pilaster in straffer Ordnung

aneinander. Zur Strukturierung trugen die ori-

ginalen gußeisernen Fensterunterteilungen

aus kleinen Quadraten und Kreissegmenten

im Oberlicht bei. Der Bibliothekssaal war nach

dem Kulissensystem eingerichtet, d.h. die

Regale wurden im rechten Winkel zur Wand

vor die Mauerpfeiler zwischen den Fenstern

gestellt und ließen in der Raummitte einen

Gang frei.

Das 1943 zum großen Teil zerstörte Gebäude

wurde ab 1967 unter grundlegender Verän-

derung des Innenausbaus und mit einer im

Detail geänderten Fassade wieder herge-

111