stellt, mit dem benachbarten Museumsbau

(Damm 40) durch eine Stahl-Glas-Konstruk-

tion verbunden und 1971 dem Museum für

Naturkunde und Vorgeschichte übergeben.

Bereits bei der Bibliothekskonzeption war die

Unterbringung eines naturhistorischen Mu-

seums von der herzoglichen Baukommission

diskutiert worden, zu dessen Bau, der die

Lücke nördlich der Bibliothek schloß, es aber

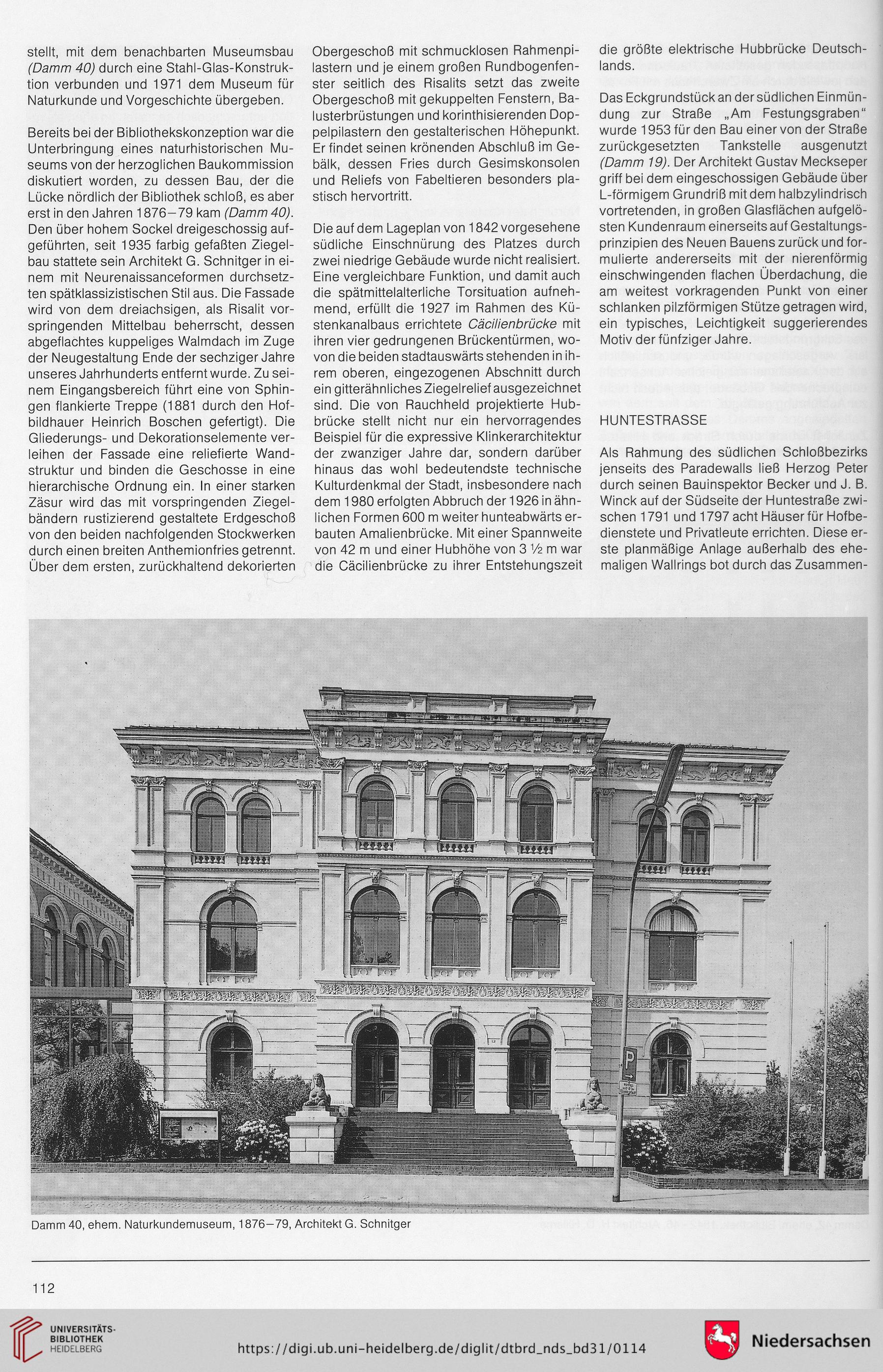

erst in den Jahren 1876-79 kam (Damm 40).

Den über hohem Sockel dreigeschossig auf-

geführten, seit 1935 farbig gefaßten Ziegel-

bau stattete sein Architekt G. Schnitger in ei-

nem mit Neurenaissanceformen durchsetz-

ten spätklassizistischen Stil aus. Die Fassade

wird von dem dreiachsigen, als Risalit vor-

springenden Mittelbau beherrscht, dessen

abgeflachtes kuppeiiges Walmdach im Zuge

der Neugestaltung Ende der sechziger Jahre

unseres Jahrhunderts entfernt wurde. Zu sei-

nem Eingangsbereich führt eine von Sphin-

gen flankierte Treppe (1881 durch den Hof-

bildhauer Heinrich Boschen gefertigt). Die

Gliederungs- und Dekorationselemente ver-

leihen der Fassade eine reliefierte Wand-

struktur und binden die Geschosse in eine

hierarchische Ordnung ein. In einer starken

Zäsur wird das mit vorspringenden Ziegel-

bändern rustizierend gestaltete Erdgeschoß

von den beiden nachfolgenden Stockwerken

durch einen breiten Anthemionfries getrennt.

Über dem ersten, zurückhaltend dekorierten

Obergeschoß mit schmucklosen Rahmenpi-

lastern und je einem großen Rundbogenfen-

ster seitlich des Risalits setzt das zweite

Obergeschoß mit gekuppelten Fenstern, Ba-

lusterbrüstungen und korinthisierenden Dop-

pelpilastern den gestalterischen Höhepunkt.

Er findet seinen krönenden Abschluß im Ge-

bälk, dessen Fries durch Gesimskonsolen

und Reliefs von Fabeltieren besonders pla-

stisch hervortritt.

Die auf dem Lageplan von 1842 vorgesehene

südliche Einschnürung des Platzes durch

zwei niedrige Gebäude wurde nicht realisiert.

Eine vergleichbare Funktion, und damit auch

die spätmittelalterliche Torsituation aufneh-

mend, erfüllt die 1927 im Rahmen des Kü-

stenkanalbaus errichtete Cäcilienbrücke mit

ihren vier gedrungenen Brückentürmen, wo-

von die beiden stadtauswärts stehenden in ih-

rem oberen, eingezogenen Abschnitt durch

ein gitterähnliches Ziegelreliefausgezeichnet

sind. Die von Rauchheld projektierte Hub-

brücke stellt nicht nur ein hervorragendes

Beispiel für die expressive Klinkerarchitektur

der zwanziger Jahre dar, sondern darüber

hinaus das wohl bedeutendste technische

Kulturdenkmal der Stadt, insbesondere nach

dem 1980 erfolgten Abbruch der 1926 in ähn-

lichen Formen 600 m weiter hunteabwärts er-

bauten Amalienbrücke. Mit einer Spannweite

von 42 m und einer Hubhöhe von 3 V2 m war

die Cäcilienbrücke zu ihrer Entstehungszeit

die größte elektrische Hubbrücke Deutsch-

lands.

Das Eckgrundstück an der südlichen Einmün-

dung zur Straße „Am Festungsgraben“

wurde 1953 für den Bau einer von der Straße

zurückgesetzten Tankstelle ausgenutzt

(Damm 19). Der Architekt Gustav Meckseper

griff bei dem eingeschossigen Gebäude über

L-förmigem Grundriß mit dem halbzylindrisch

vortretenden, in großen Glasflächen aufgelö-

sten Kundenraum einerseits auf Gestaltungs-

prinzipien des Neuen Bauens zurück und for-

mulierte andererseits mit der nierenförmig

einschwingenden flachen Überdachung, die

am weitest vorkragenden Punkt von einer

schlanken pilzförmigen Stütze getragen wird,

ein typisches, Leichtigkeit suggerierendes

Motiv der fünfziger Jahre.

HUNTESTRASSE

Als Rahmung des südlichen Schloßbezirks

jenseits des Paradewalls ließ Herzog Peter

durch seinen Bauinspektor Becker und J. B.

Winck auf der Südseite der Huntestraße zwi-

schen 1791 und 1797 acht Häuserfür Hofbe-

dienstete und Privatleute errichten. Diese er-

ste planmäßige Anlage außerhalb des ehe-

maligen Wallrings bot durch das Zusammen-

Damm 40, ehem. Naturkundemuseum, 1876-79, Architekt G. Schnitger

112

(Damm 40) durch eine Stahl-Glas-Konstruk-

tion verbunden und 1971 dem Museum für

Naturkunde und Vorgeschichte übergeben.

Bereits bei der Bibliothekskonzeption war die

Unterbringung eines naturhistorischen Mu-

seums von der herzoglichen Baukommission

diskutiert worden, zu dessen Bau, der die

Lücke nördlich der Bibliothek schloß, es aber

erst in den Jahren 1876-79 kam (Damm 40).

Den über hohem Sockel dreigeschossig auf-

geführten, seit 1935 farbig gefaßten Ziegel-

bau stattete sein Architekt G. Schnitger in ei-

nem mit Neurenaissanceformen durchsetz-

ten spätklassizistischen Stil aus. Die Fassade

wird von dem dreiachsigen, als Risalit vor-

springenden Mittelbau beherrscht, dessen

abgeflachtes kuppeiiges Walmdach im Zuge

der Neugestaltung Ende der sechziger Jahre

unseres Jahrhunderts entfernt wurde. Zu sei-

nem Eingangsbereich führt eine von Sphin-

gen flankierte Treppe (1881 durch den Hof-

bildhauer Heinrich Boschen gefertigt). Die

Gliederungs- und Dekorationselemente ver-

leihen der Fassade eine reliefierte Wand-

struktur und binden die Geschosse in eine

hierarchische Ordnung ein. In einer starken

Zäsur wird das mit vorspringenden Ziegel-

bändern rustizierend gestaltete Erdgeschoß

von den beiden nachfolgenden Stockwerken

durch einen breiten Anthemionfries getrennt.

Über dem ersten, zurückhaltend dekorierten

Obergeschoß mit schmucklosen Rahmenpi-

lastern und je einem großen Rundbogenfen-

ster seitlich des Risalits setzt das zweite

Obergeschoß mit gekuppelten Fenstern, Ba-

lusterbrüstungen und korinthisierenden Dop-

pelpilastern den gestalterischen Höhepunkt.

Er findet seinen krönenden Abschluß im Ge-

bälk, dessen Fries durch Gesimskonsolen

und Reliefs von Fabeltieren besonders pla-

stisch hervortritt.

Die auf dem Lageplan von 1842 vorgesehene

südliche Einschnürung des Platzes durch

zwei niedrige Gebäude wurde nicht realisiert.

Eine vergleichbare Funktion, und damit auch

die spätmittelalterliche Torsituation aufneh-

mend, erfüllt die 1927 im Rahmen des Kü-

stenkanalbaus errichtete Cäcilienbrücke mit

ihren vier gedrungenen Brückentürmen, wo-

von die beiden stadtauswärts stehenden in ih-

rem oberen, eingezogenen Abschnitt durch

ein gitterähnliches Ziegelreliefausgezeichnet

sind. Die von Rauchheld projektierte Hub-

brücke stellt nicht nur ein hervorragendes

Beispiel für die expressive Klinkerarchitektur

der zwanziger Jahre dar, sondern darüber

hinaus das wohl bedeutendste technische

Kulturdenkmal der Stadt, insbesondere nach

dem 1980 erfolgten Abbruch der 1926 in ähn-

lichen Formen 600 m weiter hunteabwärts er-

bauten Amalienbrücke. Mit einer Spannweite

von 42 m und einer Hubhöhe von 3 V2 m war

die Cäcilienbrücke zu ihrer Entstehungszeit

die größte elektrische Hubbrücke Deutsch-

lands.

Das Eckgrundstück an der südlichen Einmün-

dung zur Straße „Am Festungsgraben“

wurde 1953 für den Bau einer von der Straße

zurückgesetzten Tankstelle ausgenutzt

(Damm 19). Der Architekt Gustav Meckseper

griff bei dem eingeschossigen Gebäude über

L-förmigem Grundriß mit dem halbzylindrisch

vortretenden, in großen Glasflächen aufgelö-

sten Kundenraum einerseits auf Gestaltungs-

prinzipien des Neuen Bauens zurück und for-

mulierte andererseits mit der nierenförmig

einschwingenden flachen Überdachung, die

am weitest vorkragenden Punkt von einer

schlanken pilzförmigen Stütze getragen wird,

ein typisches, Leichtigkeit suggerierendes

Motiv der fünfziger Jahre.

HUNTESTRASSE

Als Rahmung des südlichen Schloßbezirks

jenseits des Paradewalls ließ Herzog Peter

durch seinen Bauinspektor Becker und J. B.

Winck auf der Südseite der Huntestraße zwi-

schen 1791 und 1797 acht Häuserfür Hofbe-

dienstete und Privatleute errichten. Diese er-

ste planmäßige Anlage außerhalb des ehe-

maligen Wallrings bot durch das Zusammen-

Damm 40, ehem. Naturkundemuseum, 1876-79, Architekt G. Schnitger

112