DER STAU

Das über einige Jahrhunderte hinweg charak-

teristische Bild des Oldenburger Staus, wie

es die Veduten Presuhns und Schiikings mit

dem bis zum Stadtgraben reichenden Hafen-

becken zeigen, das die Haaren im westlichen

Staubereich durchfloß, wurde bereits im spä-

ten 19. Jh. verändert. Der durch einen pro-

sperierenden Handel, begünstigt durch die

Anlage des Bahnhofs, nun mit zunehmender

Bedeutung der Binnenschiffahrt wachsende

Schiffsverkehr erforderte eine Ausdehnung

der Hafenanlagen. Einer ersten Erweiterung

und dem Bau eines Wendehafens nördlich

der Huntestraße 1896 folgte 1907-09 eine

zweite Vergrößerung der Hafenanlagen, die

sich in einer Länge von 500 m am Hunteufer

nach Osten zogen und nach dem Zweiten

Weltkrieg weiter verbessert wurden.

Die seit der Eröffnung des Küstenkanals 1935

sprunghaft angestiegene Umschlagsent-

wicklung, die mit einer kriegsbedingten Un-

terbrechung vor allem aufgrund des Kanal-

ausbaus für das 1350-t-Europaschiff bis

heute anhält, führte zum Bau des 1984 eröff-

neten Osthafens (westlich der A 29) und ei-

neszugehörigen Gewerbegebiets, so daß die

Handelsschiffahrt vollständig aus dem Stadt-

bild verschwunden ist.

Das Hafenbecken selbst wurde in der Nach-

kriegszeit durch Übertunnelung verkürzt und

endet heute auf der Höhe zwischen Schiffer-

und Rosenstraße. An dieser Stelle erinnert

am Nordufer ein Ladekran von 1899 an die

ehemalige Funktion dieses Hafenbereichs als

Umschlagplatz. Für das westliche Teilstück

des Staus zwischen Schifferstraße und Stau-

graben ging der ursprüngliche Bezug zwi-

schen Wasserlauf und Architektur verloren.

Dies betrifft u.a. die beiden klassizistischen

Gebäude am Westende des Staus als älteste

Vertreter einer nach der Entfestigung ver-

stärkt einsetzenden Hafenbebauung (Stau 3

und 5).

Anstelle des Wohnhauses des Bleichers Bü-

sing ließen sich die Kaufleute Gerhard Niko-

Stau 29, 33, 35/37, 34

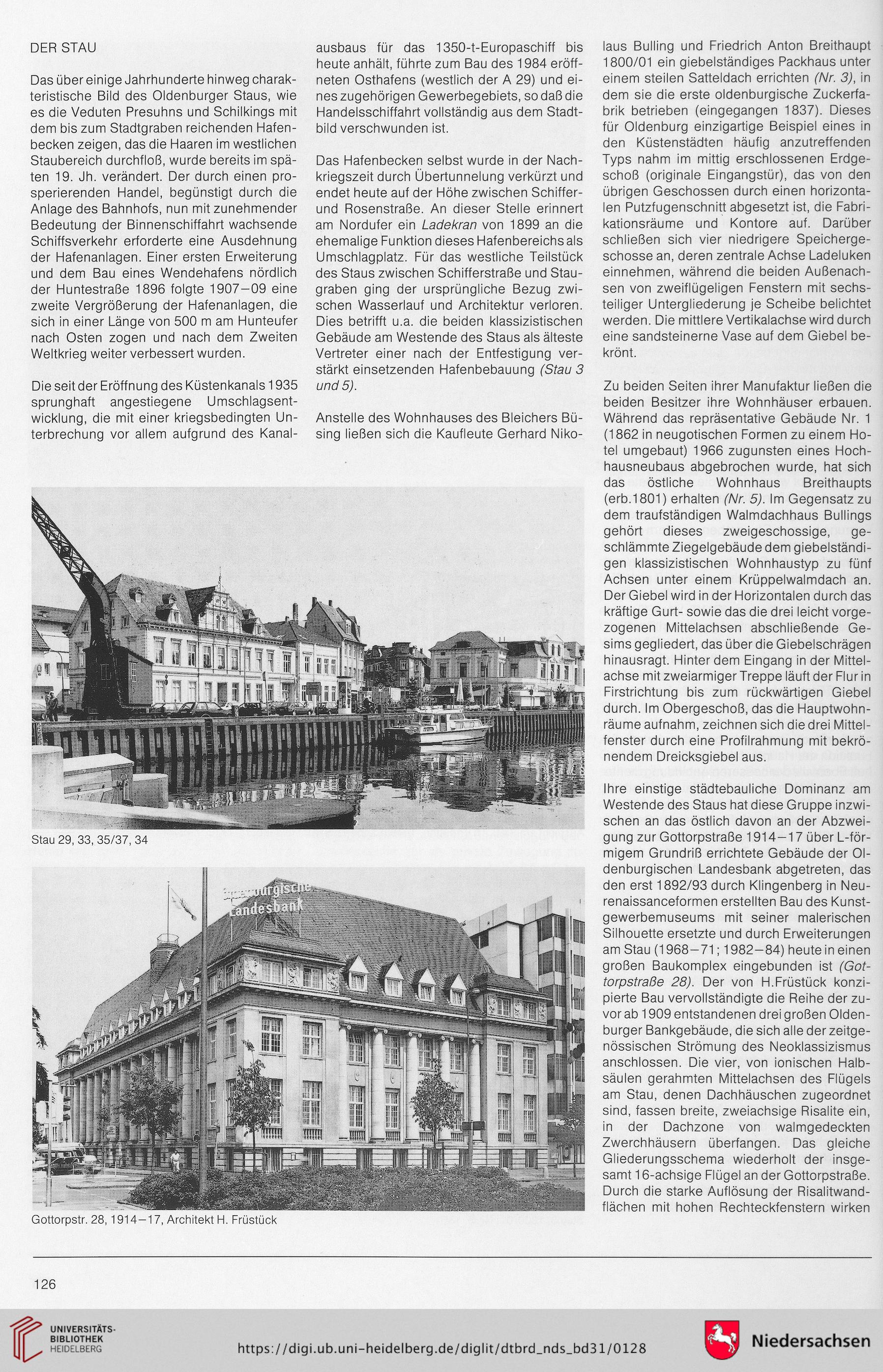

Gottorpstr. 28,1914-17, Architekt H. Früstück

laus Bulling und Friedrich Anton Breithaupt

1800/01 ein giebelständiges Packhaus unter

einem steilen Satteldach errichten (Nr. 3), in

dem sie die erste oldenburgische Zuckerfa-

brik betrieben (eingegangen 1837). Dieses

für Oldenburg einzigartige Beispiel eines in

den Küstenstädten häufig anzutreffenden

Typs nahm im mittig erschlossenen Erdge-

schoß (originale Eingangstür), das von den

übrigen Geschossen durch einen horizonta-

len Putzfugenschnitt abgesetzt ist, die Fabri-

kationsräume und Kontore auf. Darüber

schließen sich vier niedrigere Speicherge-

schosse an, deren zentrale Achse Ladeluken

einnehmen, während die beiden Außenach-

sen von zweiflügeligen Fenstern mit sechs-

teiliger Untergliederung je Scheibe belichtet

werden. Die mittlere Vertikalachse wird durch

eine sandsteinerne Vase auf dem Giebel be-

krönt.

Zu beiden Seiten ihrer Manufaktur ließen die

beiden Besitzer ihre Wohnhäuser erbauen.

Während das repräsentative Gebäude Nr. 1

(1862 in neugotischen Formen zu einem Ho-

tel umgebaut) 1966 zugunsten eines Hoch-

hausneubaus abgebrochen wurde, hat sich

das östliche Wohnhaus Breithaupts

(erb.1801) erhalten (Nr. 5). Im Gegensatz zu

dem traufständigen Walmdachhaus Bullings

gehört dieses zweigeschossige, ge-

schlämmte Ziegelgebäude dem giebelständi-

gen klassizistischen Wohnhaustyp zu fünf

Achsen unter einem Krüppelwalmdach an.

Der Giebel wird in der Horizontalen durch das

kräftige Gurt- sowie das die drei leicht vorge-

zogenen Mittelachsen abschließende Ge-

sims gegliedert, das über die Giebelschrägen

hinausragt. Hinter dem Eingang in der Mittel-

achse mit zweiarmiger Treppe läuft der Flur in

Firstrichtung bis zum rückwärtigen Giebel

durch. Im Obergeschoß, das die Hauptwohn-

räume aufnahm, zeichnen sich die drei Mittel-

fenster durch eine Profilrahmung mit bekrö-

nendem Dreicksgiebel aus.

Ihre einstige städtebauliche Dominanz am

Westende des Staus hat diese Gruppe inzwi-

schen an das östlich davon an der Abzwei-

gung zur Gottorpstraße 1914-17 über L-för-

migem Grundriß errichtete Gebäude der Ol-

denburgischen Landesbank abgetreten, das

den erst 1892/93 durch Klingenberg in Neu-

renaissanceformen erstellten Bau des Kunst-

gewerbemuseums mit seiner malerischen

Silhouette ersetzte und durch Erweiterungen

am Stau (1968-71; 1982-84) heute in einen

großen Baukomplex eingebunden ist (Got-

torpstraße 28). Der von H.Früstück konzi-

pierte Bau vervollständigte die Reihe der zu-

vor ab 1909 entstandenen drei großen Olden-

burger Bankgebäude, die sich alle der zeitge-

nössischen Strömung des Neoklassizismus

anschlossen. Die vier, von ionischen Halb-

säulen gerahmten Mittelachsen des Flügels

am Stau, denen Dachhäuschen zugeordnet

sind, fassen breite, zweiachsige Risalite ein,

in der Dachzone von walmgedeckten

Zwerchhäusern überfangen. Das gleiche

Gliederungsschema wiederholt der insge-

samt 16-achsige Flügel an der Gottorpstraße.

Durch die starke Auflösung der Risalitwand-

flächen mit hohen Rechteckfenstern wirken

126

Das über einige Jahrhunderte hinweg charak-

teristische Bild des Oldenburger Staus, wie

es die Veduten Presuhns und Schiikings mit

dem bis zum Stadtgraben reichenden Hafen-

becken zeigen, das die Haaren im westlichen

Staubereich durchfloß, wurde bereits im spä-

ten 19. Jh. verändert. Der durch einen pro-

sperierenden Handel, begünstigt durch die

Anlage des Bahnhofs, nun mit zunehmender

Bedeutung der Binnenschiffahrt wachsende

Schiffsverkehr erforderte eine Ausdehnung

der Hafenanlagen. Einer ersten Erweiterung

und dem Bau eines Wendehafens nördlich

der Huntestraße 1896 folgte 1907-09 eine

zweite Vergrößerung der Hafenanlagen, die

sich in einer Länge von 500 m am Hunteufer

nach Osten zogen und nach dem Zweiten

Weltkrieg weiter verbessert wurden.

Die seit der Eröffnung des Küstenkanals 1935

sprunghaft angestiegene Umschlagsent-

wicklung, die mit einer kriegsbedingten Un-

terbrechung vor allem aufgrund des Kanal-

ausbaus für das 1350-t-Europaschiff bis

heute anhält, führte zum Bau des 1984 eröff-

neten Osthafens (westlich der A 29) und ei-

neszugehörigen Gewerbegebiets, so daß die

Handelsschiffahrt vollständig aus dem Stadt-

bild verschwunden ist.

Das Hafenbecken selbst wurde in der Nach-

kriegszeit durch Übertunnelung verkürzt und

endet heute auf der Höhe zwischen Schiffer-

und Rosenstraße. An dieser Stelle erinnert

am Nordufer ein Ladekran von 1899 an die

ehemalige Funktion dieses Hafenbereichs als

Umschlagplatz. Für das westliche Teilstück

des Staus zwischen Schifferstraße und Stau-

graben ging der ursprüngliche Bezug zwi-

schen Wasserlauf und Architektur verloren.

Dies betrifft u.a. die beiden klassizistischen

Gebäude am Westende des Staus als älteste

Vertreter einer nach der Entfestigung ver-

stärkt einsetzenden Hafenbebauung (Stau 3

und 5).

Anstelle des Wohnhauses des Bleichers Bü-

sing ließen sich die Kaufleute Gerhard Niko-

Stau 29, 33, 35/37, 34

Gottorpstr. 28,1914-17, Architekt H. Früstück

laus Bulling und Friedrich Anton Breithaupt

1800/01 ein giebelständiges Packhaus unter

einem steilen Satteldach errichten (Nr. 3), in

dem sie die erste oldenburgische Zuckerfa-

brik betrieben (eingegangen 1837). Dieses

für Oldenburg einzigartige Beispiel eines in

den Küstenstädten häufig anzutreffenden

Typs nahm im mittig erschlossenen Erdge-

schoß (originale Eingangstür), das von den

übrigen Geschossen durch einen horizonta-

len Putzfugenschnitt abgesetzt ist, die Fabri-

kationsräume und Kontore auf. Darüber

schließen sich vier niedrigere Speicherge-

schosse an, deren zentrale Achse Ladeluken

einnehmen, während die beiden Außenach-

sen von zweiflügeligen Fenstern mit sechs-

teiliger Untergliederung je Scheibe belichtet

werden. Die mittlere Vertikalachse wird durch

eine sandsteinerne Vase auf dem Giebel be-

krönt.

Zu beiden Seiten ihrer Manufaktur ließen die

beiden Besitzer ihre Wohnhäuser erbauen.

Während das repräsentative Gebäude Nr. 1

(1862 in neugotischen Formen zu einem Ho-

tel umgebaut) 1966 zugunsten eines Hoch-

hausneubaus abgebrochen wurde, hat sich

das östliche Wohnhaus Breithaupts

(erb.1801) erhalten (Nr. 5). Im Gegensatz zu

dem traufständigen Walmdachhaus Bullings

gehört dieses zweigeschossige, ge-

schlämmte Ziegelgebäude dem giebelständi-

gen klassizistischen Wohnhaustyp zu fünf

Achsen unter einem Krüppelwalmdach an.

Der Giebel wird in der Horizontalen durch das

kräftige Gurt- sowie das die drei leicht vorge-

zogenen Mittelachsen abschließende Ge-

sims gegliedert, das über die Giebelschrägen

hinausragt. Hinter dem Eingang in der Mittel-

achse mit zweiarmiger Treppe läuft der Flur in

Firstrichtung bis zum rückwärtigen Giebel

durch. Im Obergeschoß, das die Hauptwohn-

räume aufnahm, zeichnen sich die drei Mittel-

fenster durch eine Profilrahmung mit bekrö-

nendem Dreicksgiebel aus.

Ihre einstige städtebauliche Dominanz am

Westende des Staus hat diese Gruppe inzwi-

schen an das östlich davon an der Abzwei-

gung zur Gottorpstraße 1914-17 über L-för-

migem Grundriß errichtete Gebäude der Ol-

denburgischen Landesbank abgetreten, das

den erst 1892/93 durch Klingenberg in Neu-

renaissanceformen erstellten Bau des Kunst-

gewerbemuseums mit seiner malerischen

Silhouette ersetzte und durch Erweiterungen

am Stau (1968-71; 1982-84) heute in einen

großen Baukomplex eingebunden ist (Got-

torpstraße 28). Der von H.Früstück konzi-

pierte Bau vervollständigte die Reihe der zu-

vor ab 1909 entstandenen drei großen Olden-

burger Bankgebäude, die sich alle der zeitge-

nössischen Strömung des Neoklassizismus

anschlossen. Die vier, von ionischen Halb-

säulen gerahmten Mittelachsen des Flügels

am Stau, denen Dachhäuschen zugeordnet

sind, fassen breite, zweiachsige Risalite ein,

in der Dachzone von walmgedeckten

Zwerchhäusern überfangen. Das gleiche

Gliederungsschema wiederholt der insge-

samt 16-achsige Flügel an der Gottorpstraße.

Durch die starke Auflösung der Risalitwand-

flächen mit hohen Rechteckfenstern wirken

126