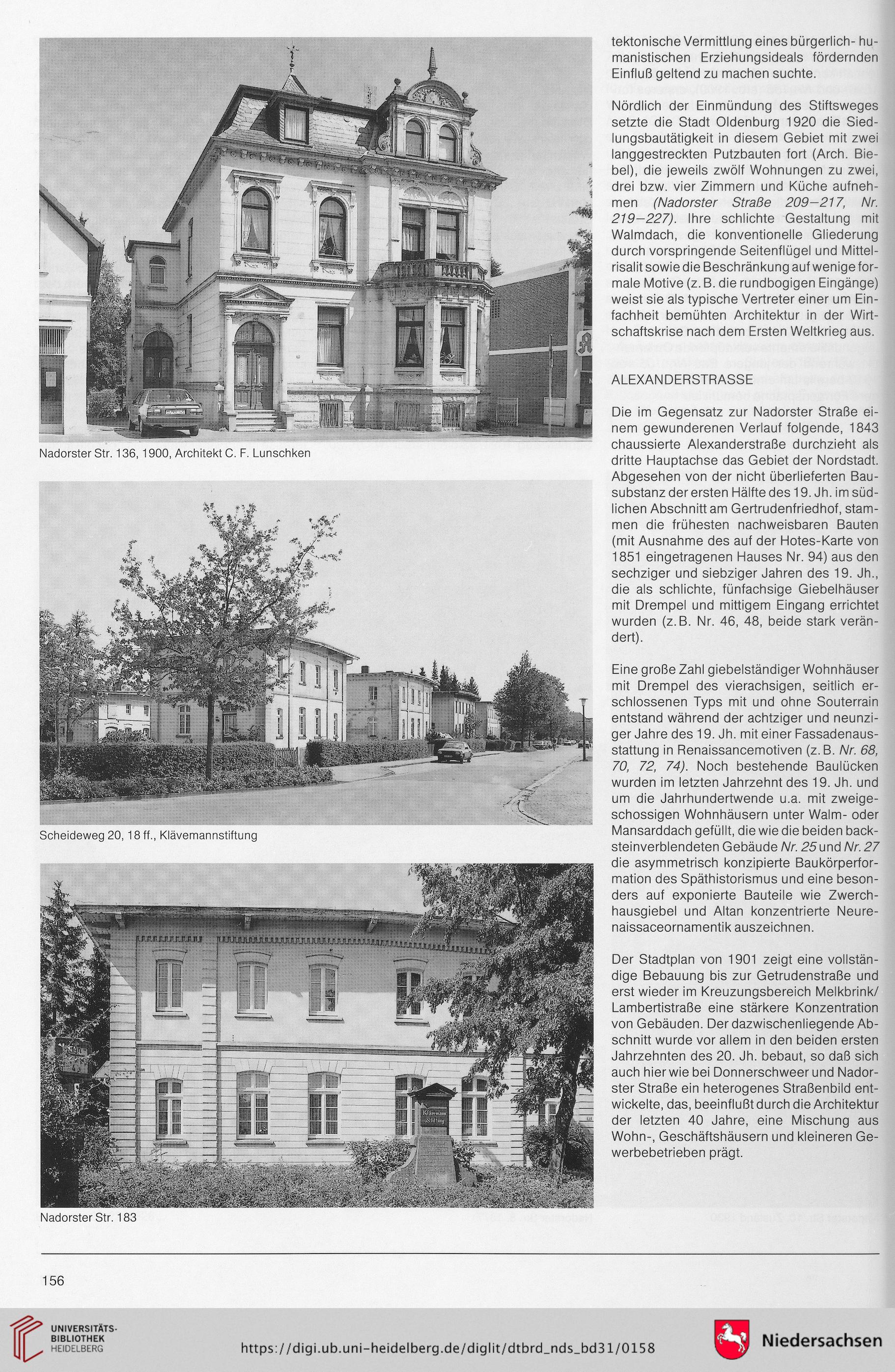

Nadorster Str. 136,1900, Architekt C. F. Lunschken

Nadorster Str. 183

tektonische Vermittlung eines bürgerlich- hu-

manistischen Erziehungsideals fördernden

Einfluß geltend zu machen suchte.

Nördlich der Einmündung des Stiftsweges

setzte die Stadt Oldenburg 1920 die Sied-

lungsbautätigkeit in diesem Gebiet mit zwei

langgestreckten Putzbauten fort (Arch. Bie-

bel), die jeweils zwölf Wohnungen zu zwei,

drei bzw. vier Zimmern und Küche aufneh-

men (Nadorster Straße 209-217, Nr.

219-227). Ihre schlichte Gestaltung mit

Walmdach, die konventionelle Gliederung

durch vorspringende Seitenflügel und Mittel-

risalit sowie die Beschränkung auf wenige for-

male Motive (z. B. die rundbogigen Eingänge)

weist sie als typische Vertreter einer um Ein-

fachheit bemühten Architektur in der Wirt-

schaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg aus.

ALEXANDERSTRASSE

Die im Gegensatz zur Nadorster Straße ei-

nem gewunderenen Verlauf folgende, 1843

chaussierte Alexanderstraße durchzieht als

dritte Hauptachse das Gebiet der Nordstadt.

Abgesehen von der nicht überlieferten Bau-

substanz der ersten Hälfte des 19. Jh. im süd-

lichen Abschnitt am Gertrudenfriedhof, stam-

men die frühesten nachweisbaren Bauten

(mit Ausnahme des auf der Hotes-Karte von

1851 eingetragenen Hauses Nr. 94) aus den

sechziger und siebziger Jahren des 19. Jh.,

die als schlichte, fünfachsige Giebelhäuser

mit Drempel und mittigem Eingang errichtet

wurden (z.B. Nr. 46, 48, beide stark verän-

dert).

Eine große Zahl giebelständiger Wohnhäuser

mit Drempel des vierachsigen, seitlich er-

schlossenen Typs mit und ohne Souterrain

entstand während der achtziger und neunzi-

ger Jahre des 19. Jh. mit einer Fassadenaus-

stattung in Renaissancemotiven (z.B. Nr. 68,

70, 72, 74). Noch bestehende Baulücken

wurden im letzten Jahrzehnt des 19. Jh. und

um die Jahrhundertwende u.a. mit zweige-

schossigen Wohnhäusern unter Walm- oder

Mansarddach gefüllt, die wie die beiden back-

steinverblendeten Gebäude Nr. 25und Nr. 27

die asymmetrisch konzipierte Baukörperfor-

mation des Späthistorismus und eine beson-

ders auf exponierte Bauteile wie Zwerch-

hausgiebel und Altan konzentrierte Neure-

naissaceornamentik auszeichnen.

Der Stadtplan von 1901 zeigt eine vollstän-

dige Bebauung bis zur Getrudenstraße und

erst wieder im Kreuzungsbereich Melkbrink/

Lambertistraße eine stärkere Konzentration

von Gebäuden. Der dazwischenliegende Ab-

schnitt wurde vor allem in den beiden ersten

Jahrzehnten des 20. Jh. bebaut, so daß sich

auch hier wie bei Donnerschweerund Nador-

ster Straße ein heterogenes Straßenbild ent-

wickelte, das, beeinflußtdurch die Architektur

der letzten 40 Jahre, eine Mischung aus

Wohn-, Geschäftshäusern und kleineren Ge-

werbebetrieben prägt.

156

Nadorster Str. 183

tektonische Vermittlung eines bürgerlich- hu-

manistischen Erziehungsideals fördernden

Einfluß geltend zu machen suchte.

Nördlich der Einmündung des Stiftsweges

setzte die Stadt Oldenburg 1920 die Sied-

lungsbautätigkeit in diesem Gebiet mit zwei

langgestreckten Putzbauten fort (Arch. Bie-

bel), die jeweils zwölf Wohnungen zu zwei,

drei bzw. vier Zimmern und Küche aufneh-

men (Nadorster Straße 209-217, Nr.

219-227). Ihre schlichte Gestaltung mit

Walmdach, die konventionelle Gliederung

durch vorspringende Seitenflügel und Mittel-

risalit sowie die Beschränkung auf wenige for-

male Motive (z. B. die rundbogigen Eingänge)

weist sie als typische Vertreter einer um Ein-

fachheit bemühten Architektur in der Wirt-

schaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg aus.

ALEXANDERSTRASSE

Die im Gegensatz zur Nadorster Straße ei-

nem gewunderenen Verlauf folgende, 1843

chaussierte Alexanderstraße durchzieht als

dritte Hauptachse das Gebiet der Nordstadt.

Abgesehen von der nicht überlieferten Bau-

substanz der ersten Hälfte des 19. Jh. im süd-

lichen Abschnitt am Gertrudenfriedhof, stam-

men die frühesten nachweisbaren Bauten

(mit Ausnahme des auf der Hotes-Karte von

1851 eingetragenen Hauses Nr. 94) aus den

sechziger und siebziger Jahren des 19. Jh.,

die als schlichte, fünfachsige Giebelhäuser

mit Drempel und mittigem Eingang errichtet

wurden (z.B. Nr. 46, 48, beide stark verän-

dert).

Eine große Zahl giebelständiger Wohnhäuser

mit Drempel des vierachsigen, seitlich er-

schlossenen Typs mit und ohne Souterrain

entstand während der achtziger und neunzi-

ger Jahre des 19. Jh. mit einer Fassadenaus-

stattung in Renaissancemotiven (z.B. Nr. 68,

70, 72, 74). Noch bestehende Baulücken

wurden im letzten Jahrzehnt des 19. Jh. und

um die Jahrhundertwende u.a. mit zweige-

schossigen Wohnhäusern unter Walm- oder

Mansarddach gefüllt, die wie die beiden back-

steinverblendeten Gebäude Nr. 25und Nr. 27

die asymmetrisch konzipierte Baukörperfor-

mation des Späthistorismus und eine beson-

ders auf exponierte Bauteile wie Zwerch-

hausgiebel und Altan konzentrierte Neure-

naissaceornamentik auszeichnen.

Der Stadtplan von 1901 zeigt eine vollstän-

dige Bebauung bis zur Getrudenstraße und

erst wieder im Kreuzungsbereich Melkbrink/

Lambertistraße eine stärkere Konzentration

von Gebäuden. Der dazwischenliegende Ab-

schnitt wurde vor allem in den beiden ersten

Jahrzehnten des 20. Jh. bebaut, so daß sich

auch hier wie bei Donnerschweerund Nador-

ster Straße ein heterogenes Straßenbild ent-

wickelte, das, beeinflußtdurch die Architektur

der letzten 40 Jahre, eine Mischung aus

Wohn-, Geschäftshäusern und kleineren Ge-

werbebetrieben prägt.

156