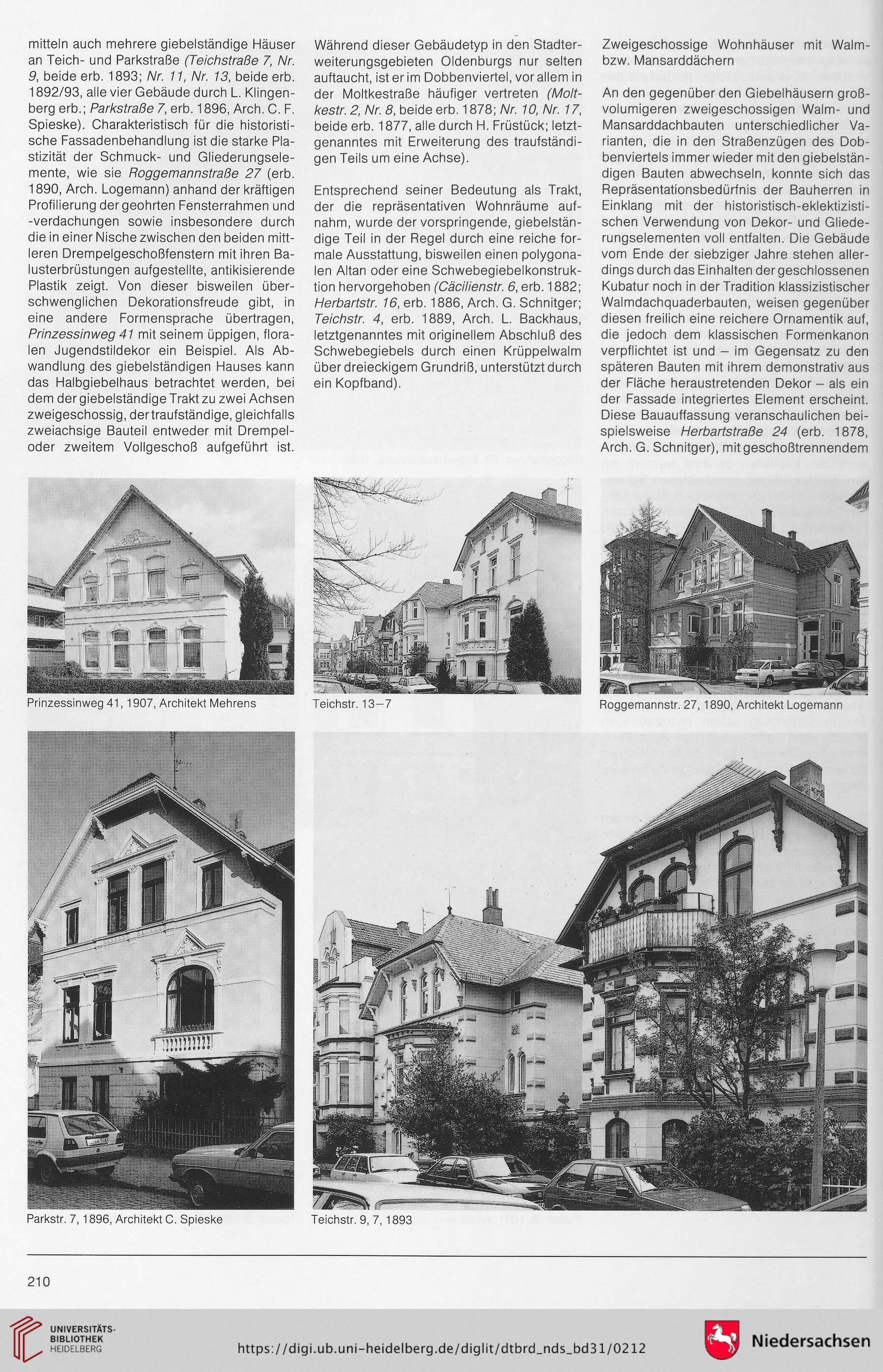

mitteln auch mehrere giebelständige Häuser

an Teich- und Parkstraße (Teichstraße 7, Nr.

9, beide erb. 1893; Nr. 11, Nr. 13, beide erb.

1892/93, alle vier Gebäude durch L. Klingen-

berg erb.; Parkstraße 7, erb. 1896, Arch. C. F.

Spieske). Charakteristisch für die historisti-

sche Fassadenbehandlung ist die starke Pla-

stizität der Schmuck- und Gliederungsele-

mente, wie sie Poggemannstraße 27 (erb.

1890, Arch. Logemann) anhand der kräftigen

Profilierung dergeohrten Fensterrahmen und

-Verdachungen sowie insbesondere durch

die in einer Nische zwischen den beiden mitt-

leren Drempelgeschoßfenstern mit ihren Ba-

lusterbrüstungen aufgestellte, antikisierende

Plastik zeigt. Von dieser bisweilen über-

schwenglichen Dekorationsfreude gibt, in

eine andere Formensprache übertragen,

Prinzessinweg 41 mit seinem üppigen, flora-

len Jugendstildekor ein Beispiel. Als Ab-

wandlung des giebelständigen Hauses kann

das Halbgiebelhaus betrachtet werden, bei

dem dergiebelständigeTraktzu zwei Achsen

zweigeschossig, dertraufständige, gleichfalls

zweiachsige Bauteil entweder mit Drempel-

oder zweitem Vollgeschoß aufgeführt ist.

Parkstr. 7,1896, Architekt C. Spieske

Während dieser Gebäudetyp in den Stadter-

weiterungsgebieten Oldenburgs nur selten

auftaucht, ist er im Dobbenviertel, vor allem in

der Moltkestraße häufiger vertreten (Molt-

kestr. 2, Nr. 8, beide erb. 1878; Nr. 10, Nr. 17,

beide erb. 1877, alle durch H. Früstück; letzt-

genanntes mit Erweiterung des traufständi-

gen Teils um eine Achse).

Entsprechend seiner Bedeutung als Trakt,

der die repräsentativen Wohnräume auf-

nahm, wurde der vorspringende, giebelstän-

dige Teil in der Regel durch eine reiche for-

male Ausstattung, bisweilen einen polygona-

len Altan oder eine Schwebegiebelkonstruk-

tion hervorgehoben (Cäcilienstr. 6, erb. 1882;

Herbartstr. 16, erb. 1886, Arch. G. Schnitger;

Teichstr. 4, erb. 1889, Arch. L. Backhaus,

letztgenanntes mit originellem Abschluß des

Schwebegiebels durch einen Krüppelwalm

über dreieckigem Grundriß, unterstützt durch

ein Kopfband).

Zweigeschossige Wohnhäuser mit Walm-

bzw. Mansarddächern

An den gegenüber den Giebelhäusern groß-

volumigeren zweigeschossigen Walm- und

Mansarddachbauten unterschiedlicher Va-

rianten, die in den Straßenzügen des Dob-

benviertels immer wieder mit den giebelstän-

digen Bauten abwechseln, konnte sich das

Repräsentationsbedürfnis der Bauherren in

Einklang mit der historistisch-eklektizisti-

schen Verwendung von Dekor- und Gliede-

rungselementen voll entfalten. Die Gebäude

vom Ende der siebziger Jahre stehen aller-

dings durch das Einhalten der geschlossenen

Kubatur noch in der Tradition klassizistischer

Walmdachquaderbauten, weisen gegenüber

diesen freilich eine reichere Ornamentik auf,

die jedoch dem klassischen Formenkanon

verpflichtet ist und - im Gegensatz zu den

späteren Bauten mit ihrem demonstrativ aus

der Fläche heraustretenden Dekor - als ein

der Fassade integriertes Element erscheint.

Diese Bauauffassung veranschaulichen bei-

spielsweise Herbartstraße 24 (erb. 1878,

Arch. G. Schnitger), mit geschoßtrennendem

Teichstr. 13-7

Roggemannstr. 27, 1890, Architekt Logemann

Teichstr. 9, 7,1893

210

an Teich- und Parkstraße (Teichstraße 7, Nr.

9, beide erb. 1893; Nr. 11, Nr. 13, beide erb.

1892/93, alle vier Gebäude durch L. Klingen-

berg erb.; Parkstraße 7, erb. 1896, Arch. C. F.

Spieske). Charakteristisch für die historisti-

sche Fassadenbehandlung ist die starke Pla-

stizität der Schmuck- und Gliederungsele-

mente, wie sie Poggemannstraße 27 (erb.

1890, Arch. Logemann) anhand der kräftigen

Profilierung dergeohrten Fensterrahmen und

-Verdachungen sowie insbesondere durch

die in einer Nische zwischen den beiden mitt-

leren Drempelgeschoßfenstern mit ihren Ba-

lusterbrüstungen aufgestellte, antikisierende

Plastik zeigt. Von dieser bisweilen über-

schwenglichen Dekorationsfreude gibt, in

eine andere Formensprache übertragen,

Prinzessinweg 41 mit seinem üppigen, flora-

len Jugendstildekor ein Beispiel. Als Ab-

wandlung des giebelständigen Hauses kann

das Halbgiebelhaus betrachtet werden, bei

dem dergiebelständigeTraktzu zwei Achsen

zweigeschossig, dertraufständige, gleichfalls

zweiachsige Bauteil entweder mit Drempel-

oder zweitem Vollgeschoß aufgeführt ist.

Parkstr. 7,1896, Architekt C. Spieske

Während dieser Gebäudetyp in den Stadter-

weiterungsgebieten Oldenburgs nur selten

auftaucht, ist er im Dobbenviertel, vor allem in

der Moltkestraße häufiger vertreten (Molt-

kestr. 2, Nr. 8, beide erb. 1878; Nr. 10, Nr. 17,

beide erb. 1877, alle durch H. Früstück; letzt-

genanntes mit Erweiterung des traufständi-

gen Teils um eine Achse).

Entsprechend seiner Bedeutung als Trakt,

der die repräsentativen Wohnräume auf-

nahm, wurde der vorspringende, giebelstän-

dige Teil in der Regel durch eine reiche for-

male Ausstattung, bisweilen einen polygona-

len Altan oder eine Schwebegiebelkonstruk-

tion hervorgehoben (Cäcilienstr. 6, erb. 1882;

Herbartstr. 16, erb. 1886, Arch. G. Schnitger;

Teichstr. 4, erb. 1889, Arch. L. Backhaus,

letztgenanntes mit originellem Abschluß des

Schwebegiebels durch einen Krüppelwalm

über dreieckigem Grundriß, unterstützt durch

ein Kopfband).

Zweigeschossige Wohnhäuser mit Walm-

bzw. Mansarddächern

An den gegenüber den Giebelhäusern groß-

volumigeren zweigeschossigen Walm- und

Mansarddachbauten unterschiedlicher Va-

rianten, die in den Straßenzügen des Dob-

benviertels immer wieder mit den giebelstän-

digen Bauten abwechseln, konnte sich das

Repräsentationsbedürfnis der Bauherren in

Einklang mit der historistisch-eklektizisti-

schen Verwendung von Dekor- und Gliede-

rungselementen voll entfalten. Die Gebäude

vom Ende der siebziger Jahre stehen aller-

dings durch das Einhalten der geschlossenen

Kubatur noch in der Tradition klassizistischer

Walmdachquaderbauten, weisen gegenüber

diesen freilich eine reichere Ornamentik auf,

die jedoch dem klassischen Formenkanon

verpflichtet ist und - im Gegensatz zu den

späteren Bauten mit ihrem demonstrativ aus

der Fläche heraustretenden Dekor - als ein

der Fassade integriertes Element erscheint.

Diese Bauauffassung veranschaulichen bei-

spielsweise Herbartstraße 24 (erb. 1878,

Arch. G. Schnitger), mit geschoßtrennendem

Teichstr. 13-7

Roggemannstr. 27, 1890, Architekt Logemann

Teichstr. 9, 7,1893

210