Das Haus Nr. 15 ist ein kleines Fachwerk-

haus, das in der 2. Hälfte des 17. Jh. errich-

tet wurde und nach der Häuserliste von

1679 seit jeher Hinterhaus von Kanzlei-

straße 9 war. Das Erdgeschoß ist in üblicher

moderner Weise ausgebaut.

Bis weit in das 19. Jh. hinein entstanden in

dieser Straße ortsübliche Fachwerkwohnhäu-

ser, in die Läden, Werkstätten und Lager-

räume baulich integriert waren. Beispiel für

das homogen wirkende Bild solcher gemischt

genutzter Gebäude ist das Haus Nr. 27 von

1840. Heute noch ziert die Laden- und Ein-

gangszone vom Ende des 19. Jh. die strenge

Fachwerkfront. Das Haus Nr. 16, das im

Kern aus der 1. Hälfte des 17. Jh. stammt

und wohl eine im 18. Jh. erneuerte Straßen-

front hat, gehört trotz eines modernen Gast-

stätteneinbaus dazu.

Dagegen ist die Erdgeschoßzone von Haus

Nr. 2 zerstört. Beispielhaft für viele Gebäude

kann anhand von historischen Fotos die Ent-

wicklung des bereits im 18. Jh. als Kauf-

mannshaus mit Ladenfenstern zu beiden Sei-

ten des Eingangs genutzten Gebäudes aufge-

zeigt werden. Erst die jüngsten großflächigen

Ladenausbauten haben die typische Fassa-

dengliederung von Keller-, Hochparterre mit

rückseitigem Zwischengeschoß aufgelöst.

Rückseitig ist der ehemalige Hofraum durch

Laden- und Lagerflächen überbaut.

Seit dem 19. Jh. wurden zahlreiche mehrge-

schossige Wohn- und Geschäftshäuser in

Massivbauweise errichtet. Die Klinkerfassa-

den der Häuser Nr. 20/21,23/24, 25 von um

1880/90 und Nr. 34 von 1901 sind teilweise

durch renaissancistische Details geschmückt.

Den Historismus des beginnenden 20. Jh.

zeigen in dieser Straße besonders deutlich

die Häuser Nr. 4 und 6 von 1911 sowie der

Eckkomplex an der Bärengasse Nr. 12 von

1910 mit ihren Fachwerkschmuckfassaden

auf.

Lange Herzogstraße 32/33—20, Südseite

Lange Herzogstraße 19, um 1700

Lange Herzogstraße ab Breite Herzogstraße/

Neue Straße

Kanzleistraße 5, um 1610, Rückseite

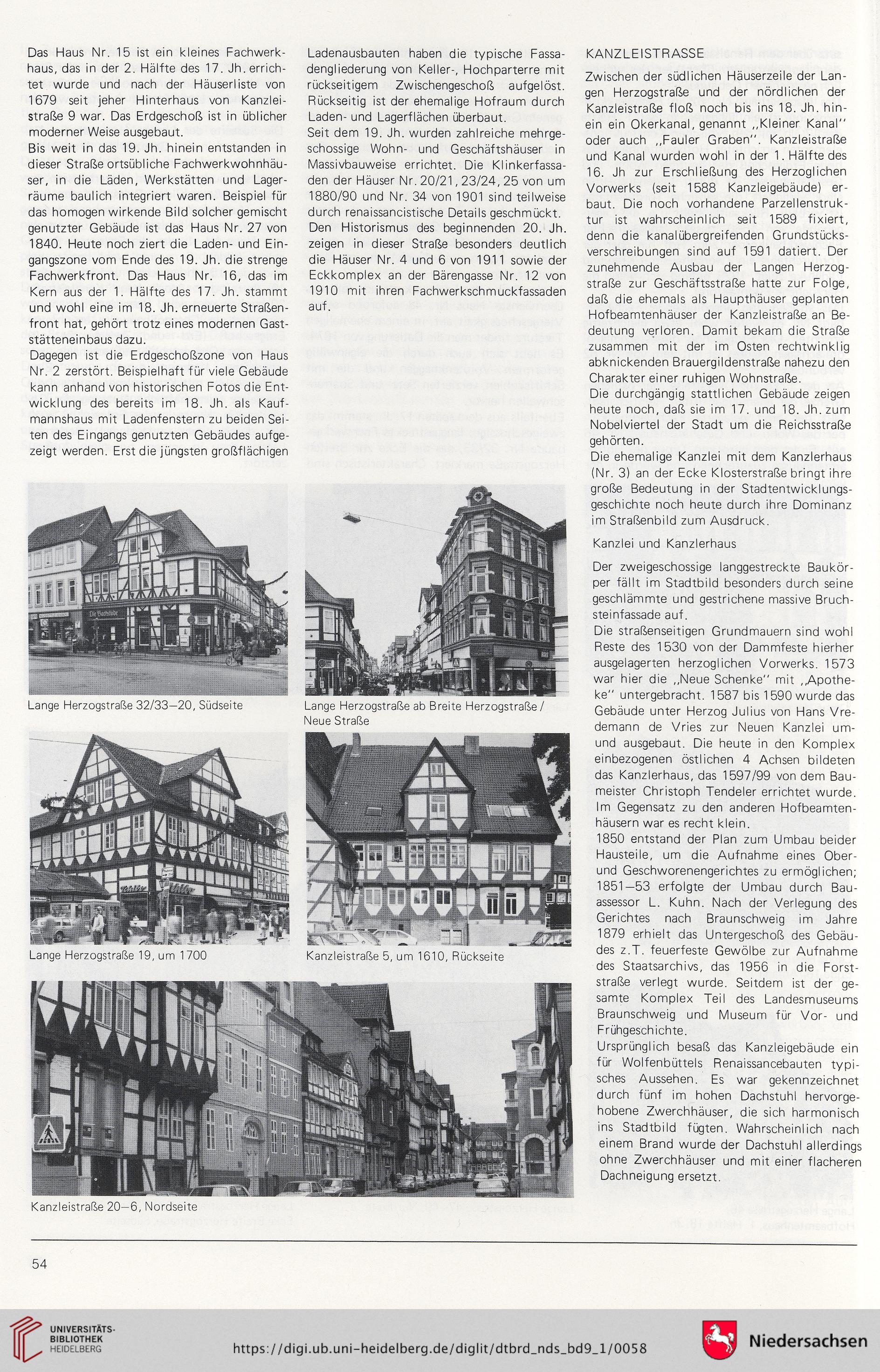

Kanzleistraße 20-6, Nordseite

KANZLEISTRASSE

Zwischen der südlichen Häuserzeile der Lan-

gen Herzogstraße und der nördlichen der

Kanzleistraße floß noch bis ins 18. Jh. hin-

ein ein Okerkanal, genannt „Kleiner Kanal”

oder auch „Fauler Graben". Kanzleistraße

und Kanal wurden wohl in der 1. Hälfte des

16. Jh zur Erschließung des Herzoglichen

Vorwerks (seit 1588 Kanzleigebäude) er-

baut. Die noch vorhandene Parzellenstruk-

tur ist wahrscheinlich seit 1589 fixiert,

denn die kanalübergreifenden Grundstücks-

verschreibungen sind auf 1591 datiert. Der

zunehmende Ausbau der Langen Herzog-

straße zur Geschäftsstraße hatte zur Folge,

daß die ehemals als Haupthäuser geplanten

Hofbeamtenhäuser der Kanzleistraße an Be-

deutung verloren. Damit bekam die Straße

zusammen mit der im Osten rechtwinklig

abknickenden Brauergildenstraße nahezu den

Charakter einer ruhigen Wohnstraße.

Die durchgängig stattlichen Gebäude zeigen

heute noch, daß sie im 17. und 18. Jh. zum

Nobelviertel der Stadt um die Reichsstraße

gehörten.

Die ehemalige Kanzlei mit dem Kanzlerhaus

(Nr. 3) an der Ecke Klosterstraße bringt ihre

große Bedeutung in der Stadtentwicklungs-

geschichte noch heute durch ihre Dominanz

im Straßenbild zum Ausdruck.

Kanzlei und Kanzlerhaus

Der zweigeschossige langgestreckte Baukör-

per fällt im Stadtbild besonders durch seine

geschlämmte und gestrichene massive Bruch-

steinfassade auf.

Die straßenseitigen Grundmauern sind wohl

Reste des 1530 von der Dammfeste hierher

ausgelagerten herzoglichen Vorwerks. 1573

war hier die „Neue Schenke" mit „Apothe-

ke" untergebracht. 1587 bis 1590 wurde das

Gebäude unter Herzog Julius von Hans Vre-

demann de Vries zur Neuen Kanzlei um-

und ausgebaut. Die heute in den Komplex

einbezogenen östlichen 4 Achsen bildeten

das Kanzlerhaus, das 1597/99 von dem Bau-

meister Christoph Tendeler errichtet wurde.

Im Gegensatz zu den anderen Hofbeamten-

häusern war es recht klein.

1850 entstand der Plan zum Umbau beider

Hausteile, um die Aufnahme eines Ober-

und Geschworenengerichtes zu ermöglichen;

1851—53 erfolgte der Umbau durch Bau-

assessor L. Kuhn. Nach der Verlegung des

Gerichtes nach Braunschweig im Jahre

1879 erhielt das Untergeschoß des Gebäu-

des z.T. feuerfeste Gewölbe zur Aufnahme

des Staatsarchivs, das 1956 in die Forst-

straße verlegt wurde. Seitdem ist der ge-

samte Komplex Teil des Landesmuseums

Braunschweig und Museum für Vor- und

Frühgeschichte.

Ursprünglich besaß das Kanzleigebäude ein

für Wolfenbüttels Renaissancebauten typi-

sches Aussehen. Es war gekennzeichnet

durch fünf im hohen Dachstuhl hervorge-

hobene Zwerchhäuser, die sich harmonisch

ins Stadtbild fügten. Wahrscheinlich nach

einem Brand wurde der Dachstuhl allerdings

ohne Zwerchhäuser und mit einer flacheren

Dachneigung ersetzt.

54

haus, das in der 2. Hälfte des 17. Jh. errich-

tet wurde und nach der Häuserliste von

1679 seit jeher Hinterhaus von Kanzlei-

straße 9 war. Das Erdgeschoß ist in üblicher

moderner Weise ausgebaut.

Bis weit in das 19. Jh. hinein entstanden in

dieser Straße ortsübliche Fachwerkwohnhäu-

ser, in die Läden, Werkstätten und Lager-

räume baulich integriert waren. Beispiel für

das homogen wirkende Bild solcher gemischt

genutzter Gebäude ist das Haus Nr. 27 von

1840. Heute noch ziert die Laden- und Ein-

gangszone vom Ende des 19. Jh. die strenge

Fachwerkfront. Das Haus Nr. 16, das im

Kern aus der 1. Hälfte des 17. Jh. stammt

und wohl eine im 18. Jh. erneuerte Straßen-

front hat, gehört trotz eines modernen Gast-

stätteneinbaus dazu.

Dagegen ist die Erdgeschoßzone von Haus

Nr. 2 zerstört. Beispielhaft für viele Gebäude

kann anhand von historischen Fotos die Ent-

wicklung des bereits im 18. Jh. als Kauf-

mannshaus mit Ladenfenstern zu beiden Sei-

ten des Eingangs genutzten Gebäudes aufge-

zeigt werden. Erst die jüngsten großflächigen

Ladenausbauten haben die typische Fassa-

dengliederung von Keller-, Hochparterre mit

rückseitigem Zwischengeschoß aufgelöst.

Rückseitig ist der ehemalige Hofraum durch

Laden- und Lagerflächen überbaut.

Seit dem 19. Jh. wurden zahlreiche mehrge-

schossige Wohn- und Geschäftshäuser in

Massivbauweise errichtet. Die Klinkerfassa-

den der Häuser Nr. 20/21,23/24, 25 von um

1880/90 und Nr. 34 von 1901 sind teilweise

durch renaissancistische Details geschmückt.

Den Historismus des beginnenden 20. Jh.

zeigen in dieser Straße besonders deutlich

die Häuser Nr. 4 und 6 von 1911 sowie der

Eckkomplex an der Bärengasse Nr. 12 von

1910 mit ihren Fachwerkschmuckfassaden

auf.

Lange Herzogstraße 32/33—20, Südseite

Lange Herzogstraße 19, um 1700

Lange Herzogstraße ab Breite Herzogstraße/

Neue Straße

Kanzleistraße 5, um 1610, Rückseite

Kanzleistraße 20-6, Nordseite

KANZLEISTRASSE

Zwischen der südlichen Häuserzeile der Lan-

gen Herzogstraße und der nördlichen der

Kanzleistraße floß noch bis ins 18. Jh. hin-

ein ein Okerkanal, genannt „Kleiner Kanal”

oder auch „Fauler Graben". Kanzleistraße

und Kanal wurden wohl in der 1. Hälfte des

16. Jh zur Erschließung des Herzoglichen

Vorwerks (seit 1588 Kanzleigebäude) er-

baut. Die noch vorhandene Parzellenstruk-

tur ist wahrscheinlich seit 1589 fixiert,

denn die kanalübergreifenden Grundstücks-

verschreibungen sind auf 1591 datiert. Der

zunehmende Ausbau der Langen Herzog-

straße zur Geschäftsstraße hatte zur Folge,

daß die ehemals als Haupthäuser geplanten

Hofbeamtenhäuser der Kanzleistraße an Be-

deutung verloren. Damit bekam die Straße

zusammen mit der im Osten rechtwinklig

abknickenden Brauergildenstraße nahezu den

Charakter einer ruhigen Wohnstraße.

Die durchgängig stattlichen Gebäude zeigen

heute noch, daß sie im 17. und 18. Jh. zum

Nobelviertel der Stadt um die Reichsstraße

gehörten.

Die ehemalige Kanzlei mit dem Kanzlerhaus

(Nr. 3) an der Ecke Klosterstraße bringt ihre

große Bedeutung in der Stadtentwicklungs-

geschichte noch heute durch ihre Dominanz

im Straßenbild zum Ausdruck.

Kanzlei und Kanzlerhaus

Der zweigeschossige langgestreckte Baukör-

per fällt im Stadtbild besonders durch seine

geschlämmte und gestrichene massive Bruch-

steinfassade auf.

Die straßenseitigen Grundmauern sind wohl

Reste des 1530 von der Dammfeste hierher

ausgelagerten herzoglichen Vorwerks. 1573

war hier die „Neue Schenke" mit „Apothe-

ke" untergebracht. 1587 bis 1590 wurde das

Gebäude unter Herzog Julius von Hans Vre-

demann de Vries zur Neuen Kanzlei um-

und ausgebaut. Die heute in den Komplex

einbezogenen östlichen 4 Achsen bildeten

das Kanzlerhaus, das 1597/99 von dem Bau-

meister Christoph Tendeler errichtet wurde.

Im Gegensatz zu den anderen Hofbeamten-

häusern war es recht klein.

1850 entstand der Plan zum Umbau beider

Hausteile, um die Aufnahme eines Ober-

und Geschworenengerichtes zu ermöglichen;

1851—53 erfolgte der Umbau durch Bau-

assessor L. Kuhn. Nach der Verlegung des

Gerichtes nach Braunschweig im Jahre

1879 erhielt das Untergeschoß des Gebäu-

des z.T. feuerfeste Gewölbe zur Aufnahme

des Staatsarchivs, das 1956 in die Forst-

straße verlegt wurde. Seitdem ist der ge-

samte Komplex Teil des Landesmuseums

Braunschweig und Museum für Vor- und

Frühgeschichte.

Ursprünglich besaß das Kanzleigebäude ein

für Wolfenbüttels Renaissancebauten typi-

sches Aussehen. Es war gekennzeichnet

durch fünf im hohen Dachstuhl hervorge-

hobene Zwerchhäuser, die sich harmonisch

ins Stadtbild fügten. Wahrscheinlich nach

einem Brand wurde der Dachstuhl allerdings

ohne Zwerchhäuser und mit einer flacheren

Dachneigung ersetzt.

54