STEINBACH U. EINHARD-BASILIKA

263

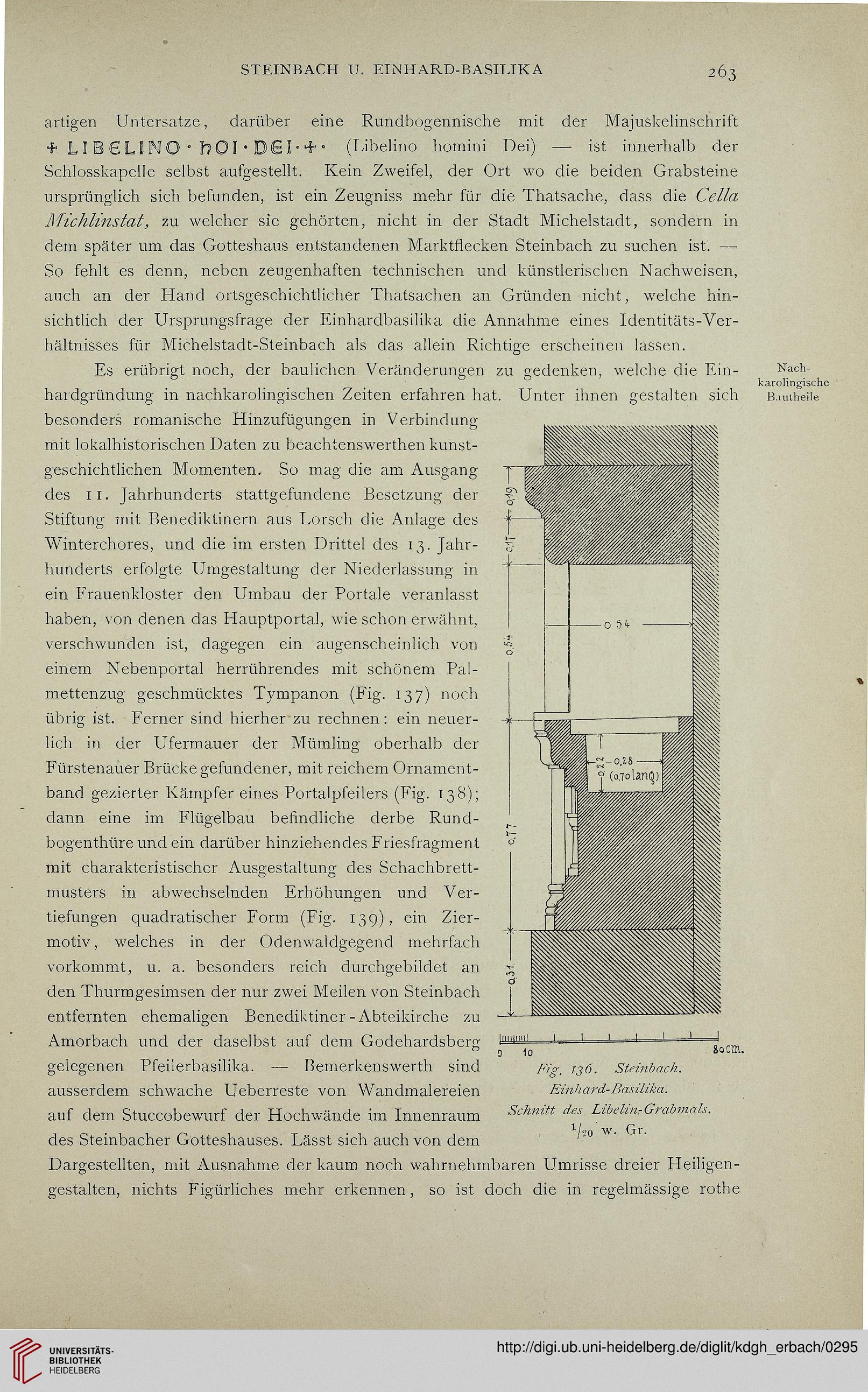

artigen Untersatze, darüber eine Rundbogennische mit der Majuskelinschrift

# LIB6LINO'f?QI*B<£I* + ° (Libelino homini Dei) —- ist innerhalb der

Schlosskapelle selbst aufgestellt. Kein Zweifel, der Ort wo die beiden Grabsteine

ursprünglich sich befunden, ist ein Zeugniss mehr für die Thatsache, dass die Cella

Michlinstat, zu welcher sie gehörten, nicht in der Stadt Michelstadt, sondern in

dem später um das Gotteshaus entstandenen Marktflecken Steinbach zu suchen ist. —

So fehlt es denn, neben zeugenhaften technischen und künstlerischen Nachweisen,

auch an der Hand ortsgeschichtlicher Thatsachen an Gründen nicht, welche hin-

sichtlich der Ursprungs frage der Einhardbasilika die Annahme eines Identitäts-Ver-

hältnisses für Michelstadt-Steinbach als das allein Richtige erscheinen lassen.

Es erübrigt noch, der baulichen Veränderungen zu gedenken, welche die Ein-

hai dgründung in nachkarolingischen Zeiten erfahren hat. Unter ihnen gestalten sich

besonders romanische Hinzufügungen in Verbindung

mit lokalhistorischen Daten zu beachtenswerthen kunst-

geschichtlichen Momenten. So mag die am Ausgang

des 11. Jahrhunderts stattgefundene Besetzung der

Stiftung mit Benediktinern aus Lorsch die Anlage des

Winterchores, und die im ersten Drittel des 13. Jahr-

hunderts erfolgte Umgestaltung der Niederlassung in

ein Frauenkloster den Umbau der Portale veranlasst

haben, von denen das Hauptportal, wie schon erwähnt,

verschwunden ist, dagegen ein augenscheinlich von

einem Nebenportal herrührendes mit schönem Pal-

mettenzug geschmücktes Tympanon (Fig. 137) noch

übrig ist. Ferner sind hierher zu rechnen: ein neuer-

lich in der Ufermauer der Mümling oberhalb der

Fürstenauer Brücke gefundener, mit reichem Ornament-

band gezierter Kämpfer eines Portalpfeilers (Fig. 138);

dann eine im Flügelbau befindliche derbe Rund-

bogenthüre und ein darüber hinziehendes Friesfragment

mit charakteristischer Ausgestaltung des Schachbrett-

musters in abwechselnden Erhöhungen und Ver-

tiefungen quadratischer Form (Fig. 139), ein Zier-

motiv, welches in der Odenwaldgegend mehrfach

vorkommt, u. a. besonders reich durchgebildet an

den Thurmgesimsen der nur zwei Meilen von Steinbach

entfernten ehemaligen Benediktiner-Abteikirche zu

Amorbach und der daselbst auf dem Godehardsberg

gelegenen Pfeilerbasilika. — Bemerkens werth sind

ausserdem schwache Ueberreste von Wandmalereien

auf dem Stuccobewurf der Hochwände im Innenraum

des Steinbacher Gotteshauses. Lässt sich auch von dem

Dargestellten, mit Ausnahme der kaum noch wahrnehmbaren Umrisse dreier Heiligen-

gestalten, nichts Figürliches mehr erkennen, so ist doch die in regelmässige rothe

eo

w. Gr.

Nach-

karolingische

B.iutheile

10 80cm.

Fig. 136. Steinbach.

Einhard-Basilika.

Schnitt des Libelin-Grabmals.

263

artigen Untersatze, darüber eine Rundbogennische mit der Majuskelinschrift

# LIB6LINO'f?QI*B<£I* + ° (Libelino homini Dei) —- ist innerhalb der

Schlosskapelle selbst aufgestellt. Kein Zweifel, der Ort wo die beiden Grabsteine

ursprünglich sich befunden, ist ein Zeugniss mehr für die Thatsache, dass die Cella

Michlinstat, zu welcher sie gehörten, nicht in der Stadt Michelstadt, sondern in

dem später um das Gotteshaus entstandenen Marktflecken Steinbach zu suchen ist. —

So fehlt es denn, neben zeugenhaften technischen und künstlerischen Nachweisen,

auch an der Hand ortsgeschichtlicher Thatsachen an Gründen nicht, welche hin-

sichtlich der Ursprungs frage der Einhardbasilika die Annahme eines Identitäts-Ver-

hältnisses für Michelstadt-Steinbach als das allein Richtige erscheinen lassen.

Es erübrigt noch, der baulichen Veränderungen zu gedenken, welche die Ein-

hai dgründung in nachkarolingischen Zeiten erfahren hat. Unter ihnen gestalten sich

besonders romanische Hinzufügungen in Verbindung

mit lokalhistorischen Daten zu beachtenswerthen kunst-

geschichtlichen Momenten. So mag die am Ausgang

des 11. Jahrhunderts stattgefundene Besetzung der

Stiftung mit Benediktinern aus Lorsch die Anlage des

Winterchores, und die im ersten Drittel des 13. Jahr-

hunderts erfolgte Umgestaltung der Niederlassung in

ein Frauenkloster den Umbau der Portale veranlasst

haben, von denen das Hauptportal, wie schon erwähnt,

verschwunden ist, dagegen ein augenscheinlich von

einem Nebenportal herrührendes mit schönem Pal-

mettenzug geschmücktes Tympanon (Fig. 137) noch

übrig ist. Ferner sind hierher zu rechnen: ein neuer-

lich in der Ufermauer der Mümling oberhalb der

Fürstenauer Brücke gefundener, mit reichem Ornament-

band gezierter Kämpfer eines Portalpfeilers (Fig. 138);

dann eine im Flügelbau befindliche derbe Rund-

bogenthüre und ein darüber hinziehendes Friesfragment

mit charakteristischer Ausgestaltung des Schachbrett-

musters in abwechselnden Erhöhungen und Ver-

tiefungen quadratischer Form (Fig. 139), ein Zier-

motiv, welches in der Odenwaldgegend mehrfach

vorkommt, u. a. besonders reich durchgebildet an

den Thurmgesimsen der nur zwei Meilen von Steinbach

entfernten ehemaligen Benediktiner-Abteikirche zu

Amorbach und der daselbst auf dem Godehardsberg

gelegenen Pfeilerbasilika. — Bemerkens werth sind

ausserdem schwache Ueberreste von Wandmalereien

auf dem Stuccobewurf der Hochwände im Innenraum

des Steinbacher Gotteshauses. Lässt sich auch von dem

Dargestellten, mit Ausnahme der kaum noch wahrnehmbaren Umrisse dreier Heiligen-

gestalten, nichts Figürliches mehr erkennen, so ist doch die in regelmässige rothe

eo

w. Gr.

Nach-

karolingische

B.iutheile

10 80cm.

Fig. 136. Steinbach.

Einhard-Basilika.

Schnitt des Libelin-Grabmals.