142

J. Geny: Die Hohkönigsburg.

gewirkt haben, und aus wel-

cher die Mutter der ersten

in der Geschichte genannten

Hohenzollern, die Tochter

des Grafen Wernher von

Ortenberg im Weilerthal

stammte.

Leider ist uns nicht viel

aus der Geschichte der Hoh-

königsburg im Mittelalter

überliefert, und es dürfte

keine leichte Arbeit sein,

wenn sie überhaupt noch

möglich ist, deren damalige

Besitz- und Lehensverhältnisse

gründlich zu untersuchen und

in unanfechtbarer Weise auf-

zuklären.

Der Berg, auf welchem

die Burg sich erhebt, scheint

mit dem anstossenden Tän-

nichel wegen seiner das Le-

berauer und Weiler Thal,

sowie das Iiigebiet zwischen

Colmar und Schlettstadt be-

herrschenden Lage zu den-

selben Verteidigungszwecken

in prähistorischer Zeit wie

der nahe Schloss- oder Fran-

kenberg mit dem Altenberg und der nördlicher gelegene Männelstein mit dem

Odilienberg gedient zu haben. Dass auf dem I Iohkönigsberg keine Spuren von

Steinwällen mehr wahrzunehmen sind, dürfte sich aus den späteren grossartigen

Bauten genügend erklären lassen

Ob der Berg zu dem Gütercomplex der von dem Kaplan Karl's des Grossen,

dem Elsässer Fulrad, im Jahre 763 gestifteten Propstei Leberau gehörte, wird

sich schwerlich feststellen lassen. Unter dem Namen „Stophanberch" wird er als

Grenzscheide in einer Urkunde Karl's des Grossen vom Jahre 774 zu Gunsten des-

selben Klosters Leberau erwähnt, dessen zusammenhängendes Gebiet ungefähr den

jetzigen Bezirksumfang der Gemeinden St. Pilt und Leberau umfasste und bis

zu Anfang des Jahrhunderts zum Bistum Strassburg, also zum Unter-Elsass, zählte.

Auffallend auch ist, dass der Hohkönigsberg, trotzdem er in früheren Zeiten

immer dieselben Herren wie das Städtchen St. Pilt hatte, dem Gemeindebann

des Nachbardorfes Orschweiler zugeteilt war und deshalb zu dem Bezirke Unter-

Elsass heute noch gehört.

Auf Rechte der Propstei Leberau, die im Jahre 777 von dem Abte Fulrad

seiner Abtei St. Denis bei Paris letztwillig vermacht wurde, deutet eine Notiz

zum Jahre 1148 in der Chronik des Odo von Deuil hin, der die Burg „Estuphin"

für seine Abtei St. Denis beanspruchte und deren Besetzung durch die Hohenstaufen

Kaiser Konrad III. und Herzog Friedrich II. von Schwaben und Elsass als rechts-

widrig bezeichnete. Da uns jede weitere Kenntnis über die damaligen Verhältnisse

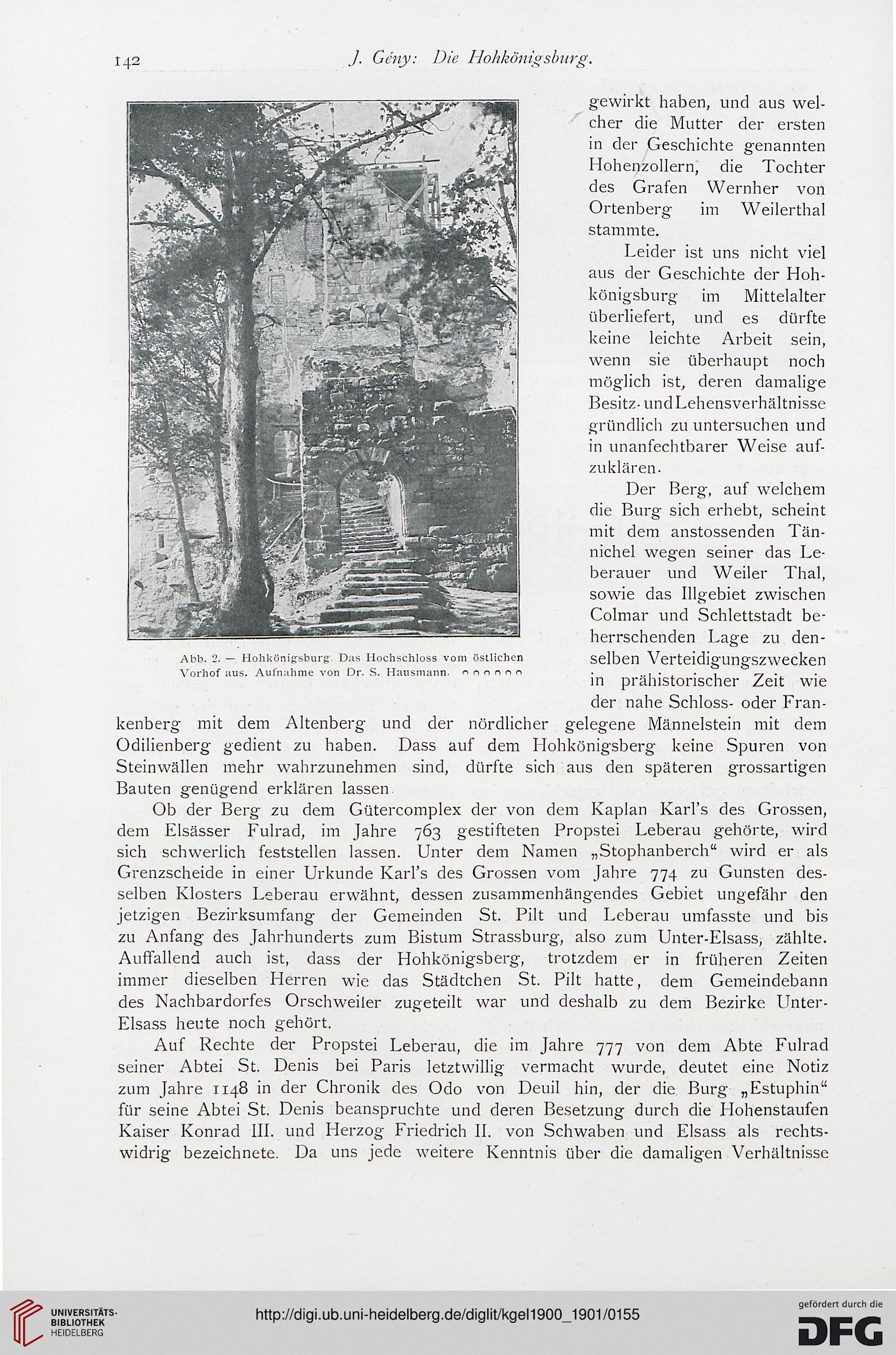

Abb. 2. — Hohkönigsburg;. Das Hochschloss vom östlichen

Vorhof aus. Aufnahme von Dr. S. Hausmann, n n o n n n

J. Geny: Die Hohkönigsburg.

gewirkt haben, und aus wel-

cher die Mutter der ersten

in der Geschichte genannten

Hohenzollern, die Tochter

des Grafen Wernher von

Ortenberg im Weilerthal

stammte.

Leider ist uns nicht viel

aus der Geschichte der Hoh-

königsburg im Mittelalter

überliefert, und es dürfte

keine leichte Arbeit sein,

wenn sie überhaupt noch

möglich ist, deren damalige

Besitz- und Lehensverhältnisse

gründlich zu untersuchen und

in unanfechtbarer Weise auf-

zuklären.

Der Berg, auf welchem

die Burg sich erhebt, scheint

mit dem anstossenden Tän-

nichel wegen seiner das Le-

berauer und Weiler Thal,

sowie das Iiigebiet zwischen

Colmar und Schlettstadt be-

herrschenden Lage zu den-

selben Verteidigungszwecken

in prähistorischer Zeit wie

der nahe Schloss- oder Fran-

kenberg mit dem Altenberg und der nördlicher gelegene Männelstein mit dem

Odilienberg gedient zu haben. Dass auf dem I Iohkönigsberg keine Spuren von

Steinwällen mehr wahrzunehmen sind, dürfte sich aus den späteren grossartigen

Bauten genügend erklären lassen

Ob der Berg zu dem Gütercomplex der von dem Kaplan Karl's des Grossen,

dem Elsässer Fulrad, im Jahre 763 gestifteten Propstei Leberau gehörte, wird

sich schwerlich feststellen lassen. Unter dem Namen „Stophanberch" wird er als

Grenzscheide in einer Urkunde Karl's des Grossen vom Jahre 774 zu Gunsten des-

selben Klosters Leberau erwähnt, dessen zusammenhängendes Gebiet ungefähr den

jetzigen Bezirksumfang der Gemeinden St. Pilt und Leberau umfasste und bis

zu Anfang des Jahrhunderts zum Bistum Strassburg, also zum Unter-Elsass, zählte.

Auffallend auch ist, dass der Hohkönigsberg, trotzdem er in früheren Zeiten

immer dieselben Herren wie das Städtchen St. Pilt hatte, dem Gemeindebann

des Nachbardorfes Orschweiler zugeteilt war und deshalb zu dem Bezirke Unter-

Elsass heute noch gehört.

Auf Rechte der Propstei Leberau, die im Jahre 777 von dem Abte Fulrad

seiner Abtei St. Denis bei Paris letztwillig vermacht wurde, deutet eine Notiz

zum Jahre 1148 in der Chronik des Odo von Deuil hin, der die Burg „Estuphin"

für seine Abtei St. Denis beanspruchte und deren Besetzung durch die Hohenstaufen

Kaiser Konrad III. und Herzog Friedrich II. von Schwaben und Elsass als rechts-

widrig bezeichnete. Da uns jede weitere Kenntnis über die damaligen Verhältnisse

Abb. 2. — Hohkönigsburg;. Das Hochschloss vom östlichen

Vorhof aus. Aufnahme von Dr. S. Hausmann, n n o n n n