332

LEONE PLANI SCIO

Che la figura del Beato Simeone non sia una forma sporadica, apparsa a Venezia

senza lasciare traccia, ce lo dimostra il sarcofago di Udine, opera certa del 1332, ove il

Beato Odorico è così dipendente dal Simeone profeta, da costringerci ad ammettere un

rapporto fra le due opere e di dare antecedenza a quella di Marco Romano. In seguito

verrò a trattare del rapporto stilistico di questi due lavori, intanto vorrei notare un fatto

interessante, che credo non ancora osservato. Il versetto-iscrizione dell’arca del Beato Si-

meone - f CELAVI!' MARCVS OPVS HOC INSIGNE ROMANUS - LAUDIBUS NON

PARCVS EST SVA DIGNA MANVS - trova, fatta eccezione della variante dei nomi,

perfetto riscontro in altra iscrizione sopra il monumento di Tommaso d’Andrea vescovo di

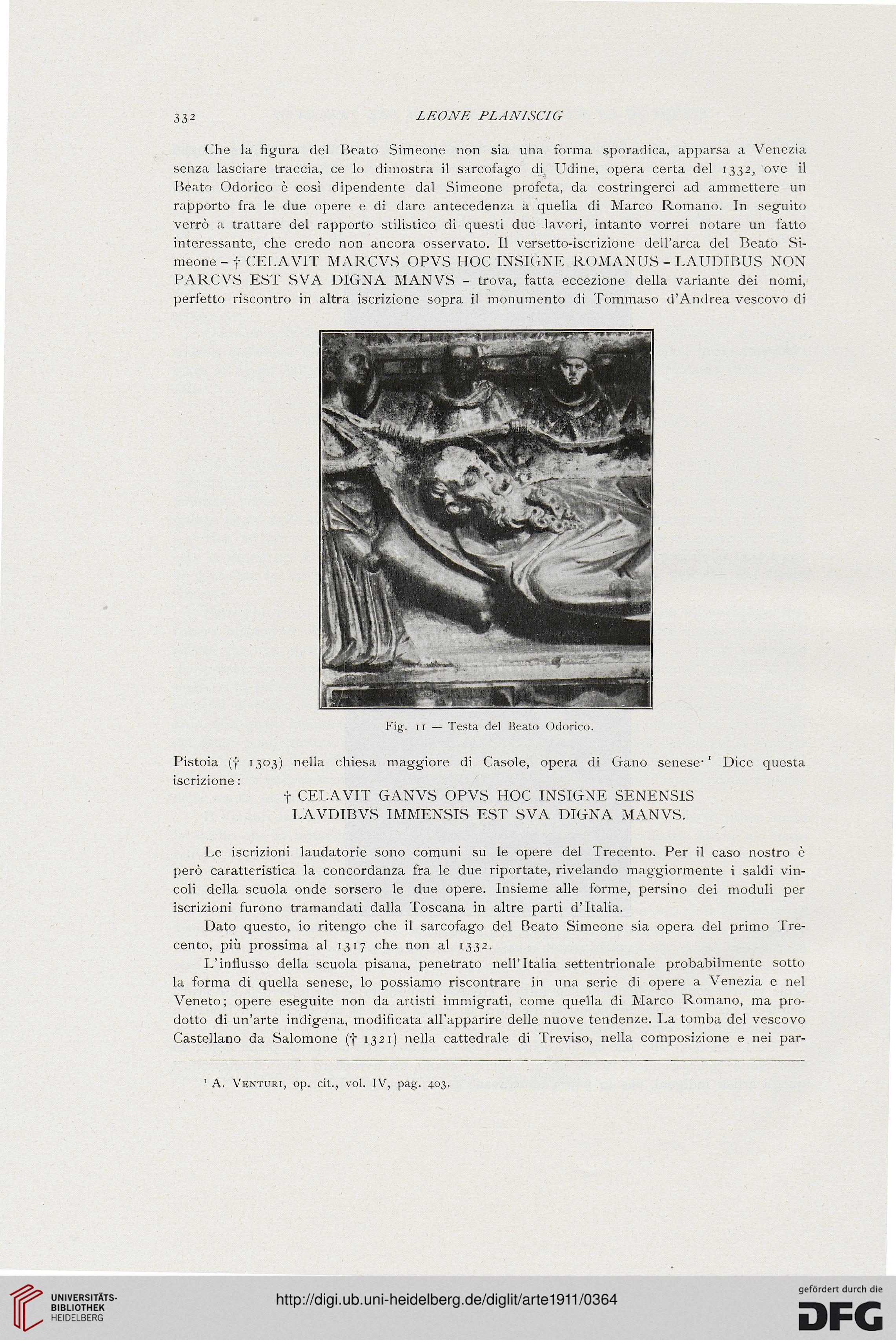

Fig. 11 — Testa del Beato Odorico.

Pistoia (f 1303) nella chiesa maggiore di Casole, opera di Gano senese-1 Dice questa

iscrizione :

f CELAVI!' GANVS OPVS HOC INSIGNE SENENSIS

LAVDIBVS 1MMENSIS EST SVA DIGNA MANVS.

Le iscrizioni laudatone sono comuni su le opere del Trecento. Per il caso nostro è

però caratteristica la concordanza fra le due riportate, rivelando maggiormente i saldi vin-

coli della scuola onde sorsero le due opere. Insieme alle forme, persino dei moduli per

iscrizioni furono tramandati dalla Toscana in altre parti d’Italia.

Dato questo, io ritengo che il sarcofago del Beato Simeone sia opera del primo Tre-

cento, più prossima al 1317 che non al 1332.

L’influsso della scuola pisana, penetrato nell’Italia settentrionale probabilmente sotto

la forma di quella senese, lo possiamo riscontrare in una serie di opere a Venezia e nel

Veneto; opere eseguite non da artisti immigrati, come quella di Marco Romano, ma pro-

dotto di un’arte indigena, modificata all’apparire delle nuove tendenze. La tomba del vescovo

Castellano da Salomone (f 1321) nella cattedrale di Treviso, nella composizione e nei par- 1

1 A. Venturi, op. cit., voi. IV, pag. 403.

LEONE PLANI SCIO

Che la figura del Beato Simeone non sia una forma sporadica, apparsa a Venezia

senza lasciare traccia, ce lo dimostra il sarcofago di Udine, opera certa del 1332, ove il

Beato Odorico è così dipendente dal Simeone profeta, da costringerci ad ammettere un

rapporto fra le due opere e di dare antecedenza a quella di Marco Romano. In seguito

verrò a trattare del rapporto stilistico di questi due lavori, intanto vorrei notare un fatto

interessante, che credo non ancora osservato. Il versetto-iscrizione dell’arca del Beato Si-

meone - f CELAVI!' MARCVS OPVS HOC INSIGNE ROMANUS - LAUDIBUS NON

PARCVS EST SVA DIGNA MANVS - trova, fatta eccezione della variante dei nomi,

perfetto riscontro in altra iscrizione sopra il monumento di Tommaso d’Andrea vescovo di

Fig. 11 — Testa del Beato Odorico.

Pistoia (f 1303) nella chiesa maggiore di Casole, opera di Gano senese-1 Dice questa

iscrizione :

f CELAVI!' GANVS OPVS HOC INSIGNE SENENSIS

LAVDIBVS 1MMENSIS EST SVA DIGNA MANVS.

Le iscrizioni laudatone sono comuni su le opere del Trecento. Per il caso nostro è

però caratteristica la concordanza fra le due riportate, rivelando maggiormente i saldi vin-

coli della scuola onde sorsero le due opere. Insieme alle forme, persino dei moduli per

iscrizioni furono tramandati dalla Toscana in altre parti d’Italia.

Dato questo, io ritengo che il sarcofago del Beato Simeone sia opera del primo Tre-

cento, più prossima al 1317 che non al 1332.

L’influsso della scuola pisana, penetrato nell’Italia settentrionale probabilmente sotto

la forma di quella senese, lo possiamo riscontrare in una serie di opere a Venezia e nel

Veneto; opere eseguite non da artisti immigrati, come quella di Marco Romano, ma pro-

dotto di un’arte indigena, modificata all’apparire delle nuove tendenze. La tomba del vescovo

Castellano da Salomone (f 1321) nella cattedrale di Treviso, nella composizione e nei par- 1

1 A. Venturi, op. cit., voi. IV, pag. 403.