STUDI1 SU LA SCULTURA VENEZIANA DEL TRECENTO

333

ticolari è uno dei più caratteristici esempi di questo influsso nella Terra ferma. Mentre però

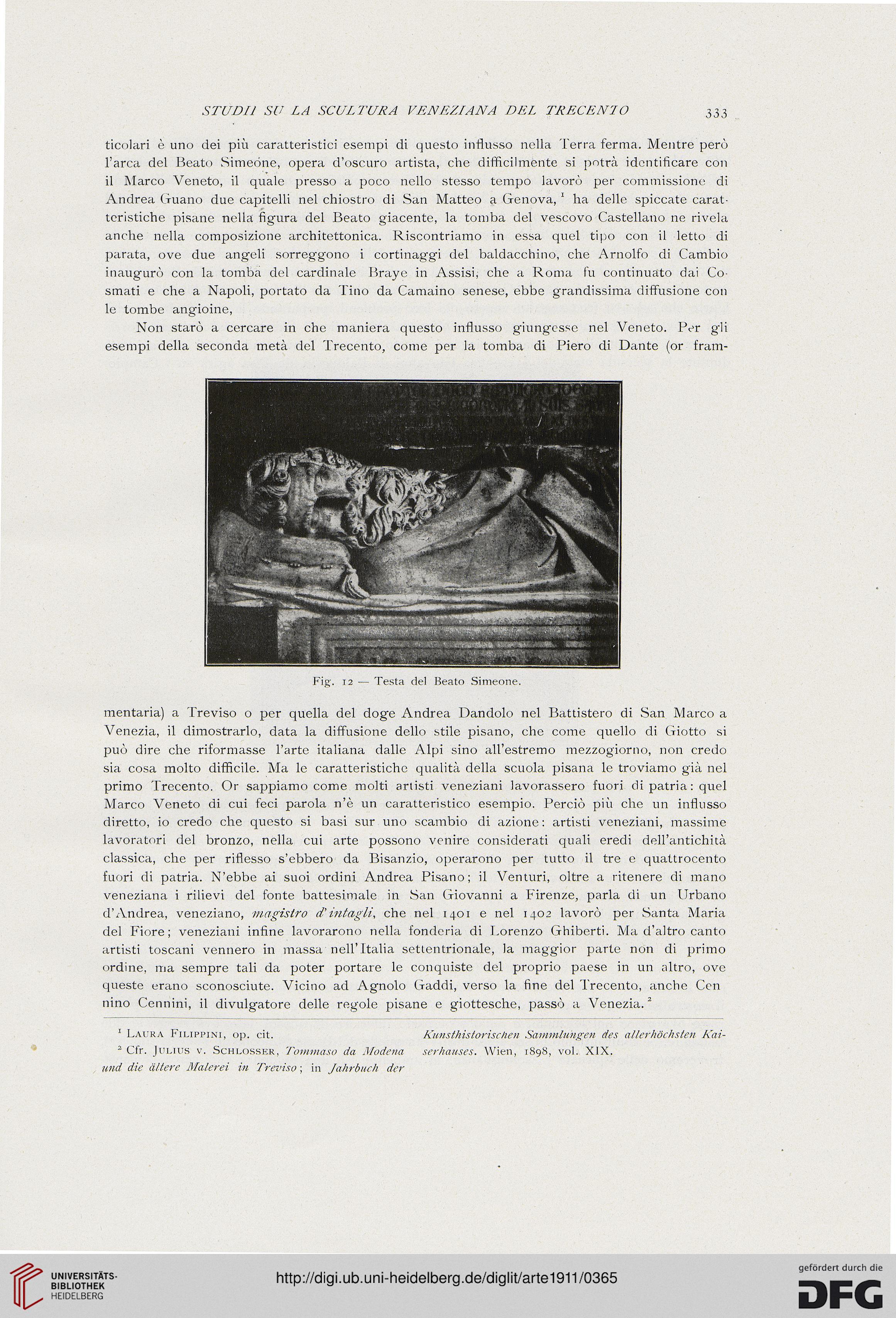

l’arca del Beato Simeone, opera d’oscuro artista, che difficilmente si potrà identificare con

il Marco Veneto, il quale presso a poco nello stesso tempo lavorò per commissione di

Andrea Guano due capitelli nel chiostro di San Matteo a Genova, * 1 ha delle spiccate carat-

teristiche pisane nella figura del Beato giacente, la tomba del vescovo Castellano ne rivela

anche nella composizione architettonica. Riscontriamo in essa quel tipo con il letto di

parata, ove due angeli sorreggono i cortinaggi del baldacchino, che Arnolfo di Cambio

inaugurò con la tomba del cardinale Braye in Assisi, che a Roma fu continuato dai Co-

smati e che a Napoli, portato da Tino da Camaino senese, ebbe grandissima diffusione con

le tombe angioine,

Non starò a cercare in che maniera questo influsso giungesse nel Veneto. Per gli

esempi della seconda metà del Trecento, come per la tomba di Piero di Dante (or fram-

Fig. 12 — Testa del Beato Simeone.

mentaria) a Treviso o per quella del doge Andrea Dandolo nel Battistero di San Marco a

Venezia, il dimostrarlo, data la diffusione dello stile pisano, che come quello di Giotto si

può dire che riformasse l’arte italiana dalle Alpi sino all’estremo mezzogiorno, non credo

sia cosa molto difficile. Ma le caratteristiche qualità della scuola pisana le troviamo già nel

primo Trecento. Or sappiamo come molti artisti veneziani lavorassero fuori di patria : quel

Marco Veneto di cui feci parola n’è un caratteristico esempio. Perciò più che un influsso

diretto, io credo che questo si basi sur uno scambio di azione : artisti veneziani, massime

lavoratori del bronzo, nella cui arte possono venire considerati quali eredi dell’antichità

classica, che per riflesso s’ebbero da Bisanzio, operarono per tutto il tre e quattrocento

fuori di patria. N’ebbe ai suoi ordini Andrea Pisano; il Venturi, oltre a ritenere di mano

veneziana i rilievi del fonte battesimale in San Giovanni a Firenze, parla di un Urbano

d’Andrea, veneziano, magistro d'intagli, che nel 1401 e nel 1402 lavorò per Santa Maria

del Fiore; veneziani infine lavorarono nella fonderia di Lorenzo Ghiberti. Ma d’altro canto

artisti toscani vennero in massa nell’Italia settentrionale, la maggior parte non di primo

ordine, ma sempre tali da poter portare le conquiste del proprio paese in un altro, ove

queste erano sconosciute. Vicino ad Agnolo Gaddi, verso la fine del Trecento, anche Con

nino Cennini, il divulgatore delle regole pisane e giottesche, passò a Venezia.2

1 Laura Filippini, op. cit. Kunsthistorischen Sammluhgen des allerhóchsten Kai-

1 Cfr. Julius v. Schlosser, Tommaso da Modena serhauses. Wien, 1898, voi. XIX.

und die altere Malerei in Treviso ; in Jahrbuch der

333

ticolari è uno dei più caratteristici esempi di questo influsso nella Terra ferma. Mentre però

l’arca del Beato Simeone, opera d’oscuro artista, che difficilmente si potrà identificare con

il Marco Veneto, il quale presso a poco nello stesso tempo lavorò per commissione di

Andrea Guano due capitelli nel chiostro di San Matteo a Genova, * 1 ha delle spiccate carat-

teristiche pisane nella figura del Beato giacente, la tomba del vescovo Castellano ne rivela

anche nella composizione architettonica. Riscontriamo in essa quel tipo con il letto di

parata, ove due angeli sorreggono i cortinaggi del baldacchino, che Arnolfo di Cambio

inaugurò con la tomba del cardinale Braye in Assisi, che a Roma fu continuato dai Co-

smati e che a Napoli, portato da Tino da Camaino senese, ebbe grandissima diffusione con

le tombe angioine,

Non starò a cercare in che maniera questo influsso giungesse nel Veneto. Per gli

esempi della seconda metà del Trecento, come per la tomba di Piero di Dante (or fram-

Fig. 12 — Testa del Beato Simeone.

mentaria) a Treviso o per quella del doge Andrea Dandolo nel Battistero di San Marco a

Venezia, il dimostrarlo, data la diffusione dello stile pisano, che come quello di Giotto si

può dire che riformasse l’arte italiana dalle Alpi sino all’estremo mezzogiorno, non credo

sia cosa molto difficile. Ma le caratteristiche qualità della scuola pisana le troviamo già nel

primo Trecento. Or sappiamo come molti artisti veneziani lavorassero fuori di patria : quel

Marco Veneto di cui feci parola n’è un caratteristico esempio. Perciò più che un influsso

diretto, io credo che questo si basi sur uno scambio di azione : artisti veneziani, massime

lavoratori del bronzo, nella cui arte possono venire considerati quali eredi dell’antichità

classica, che per riflesso s’ebbero da Bisanzio, operarono per tutto il tre e quattrocento

fuori di patria. N’ebbe ai suoi ordini Andrea Pisano; il Venturi, oltre a ritenere di mano

veneziana i rilievi del fonte battesimale in San Giovanni a Firenze, parla di un Urbano

d’Andrea, veneziano, magistro d'intagli, che nel 1401 e nel 1402 lavorò per Santa Maria

del Fiore; veneziani infine lavorarono nella fonderia di Lorenzo Ghiberti. Ma d’altro canto

artisti toscani vennero in massa nell’Italia settentrionale, la maggior parte non di primo

ordine, ma sempre tali da poter portare le conquiste del proprio paese in un altro, ove

queste erano sconosciute. Vicino ad Agnolo Gaddi, verso la fine del Trecento, anche Con

nino Cennini, il divulgatore delle regole pisane e giottesche, passò a Venezia.2

1 Laura Filippini, op. cit. Kunsthistorischen Sammluhgen des allerhóchsten Kai-

1 Cfr. Julius v. Schlosser, Tommaso da Modena serhauses. Wien, 1898, voi. XIX.

und die altere Malerei in Treviso ; in Jahrbuch der