LE ORIGINI DELL'ARCHITETTURA BAROCCA

345

pietre che poggia sulla cornice dei vani. Inoltre, le colonne fiancheggianti la luce sono coperte

quattro volte dalle lastre invadenti del materiale di rivestimento. Nel cortile (pag. 15) i vuoti,

sia al primo che al secondo ordine, son ricavati in lievi nicchie, così che si ha una novella

espressione della ricerca di profondità, mantenendo intatto il carattere di aristocratico decoro

notato negli edifici precedenti.

E presentimenti barocchi tradiscono anche la fronte del palazzo Valmarana a Vicenza

(pag. 17); alcune sale (pag. 39, 40, 42), con colonne alterne a nicchie in cui si ergono

statue; la facciata della villa Barbaro a Maser (pag. 51), ad archi correnti lungo tutta la

fronte animata da tre prospetti ; la villa Trissini a Moledo (pag. 60)_

Certo, alcune di queste caratteristiche si riscontrano in edifici di Roma imperiale (la cui

azione sul divenire del Barocco valuteremo poi) — e il Palladio stesso non manca di far

richiami in proposito — ma, considerati tutti insieme, acquistano un significato che non si

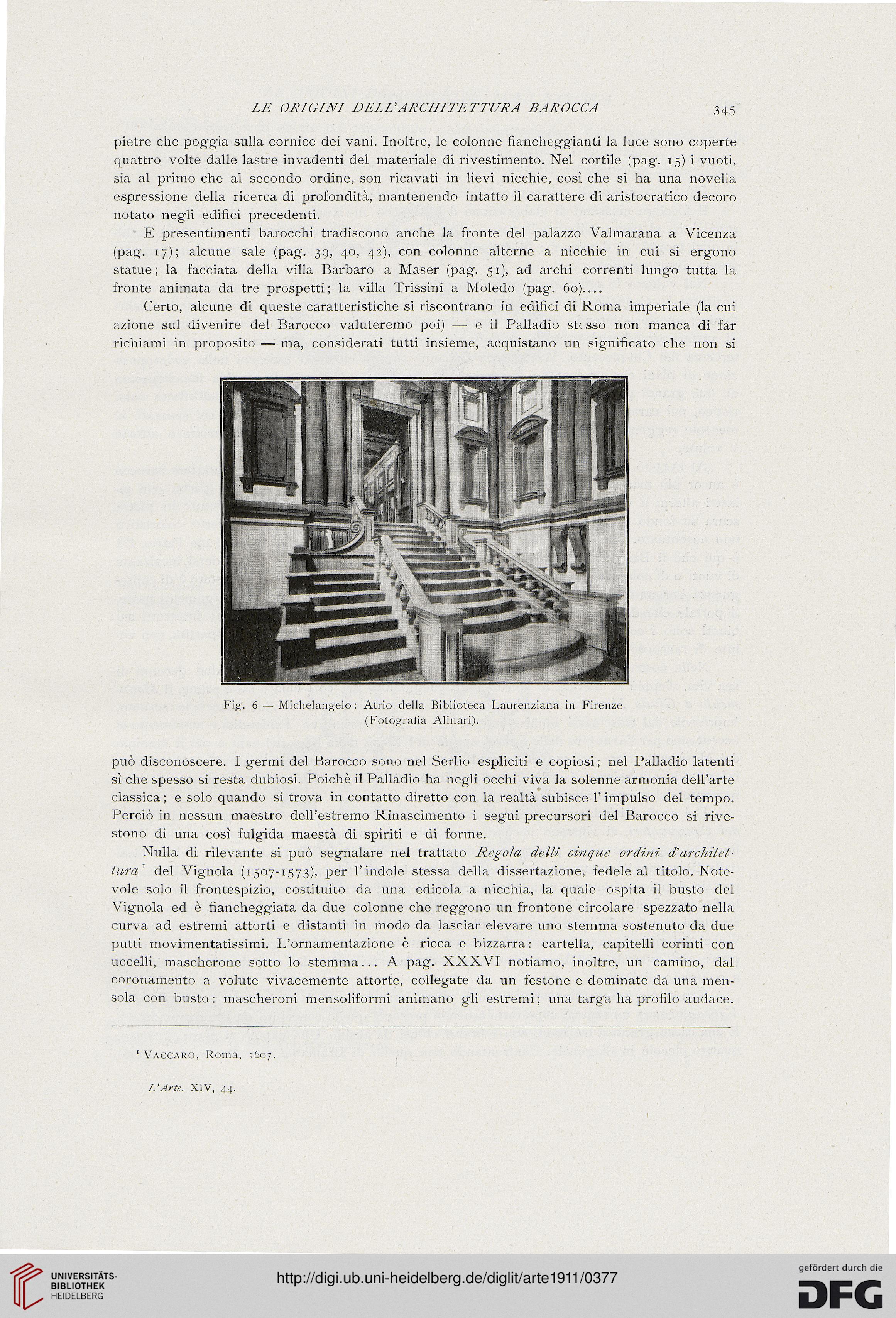

Fig. 6 — Michelangelo: Atrio della Biblioteca Laurenziana in Firenze

(Fotografia Alinari).

può disconoscere. I germi del Barocco sono nel Serlio espliciti e copiosi ; nel Palladio latenti

sì che spesso si resta dubiosi. Poiché il Palladio ha negli occhi viva la solenne armonia dell’arte

classica; e solo quando si trova in contatto diretto con la realtà subisce l’impulso del tempo.

Perciò in nessun maestro dell’estremo Rinascimento i segni precursori del Barocco si rive-

stono di una così fulgida maestà di spiriti e di forme.

Nulla di rilevante si può segnalare nel trattato Regola delti cinque ordini d'architet-

tura1 del Vignola (1507-1573), per l’indole stessa della dissertazione, fedele al titolo. Note-

vole solo il frontespizio, costituito da una edicola a nicchia, la quale ospita il busto del

Vignola ed è fiancheggiata da due colonne che reggono un frontone circolare spezzato nella

curva ad estremi attorti e distanti in modo da lasciar elevare uno stemma sostenuto da due

putti movimentatissimi. L’ornamentazione è ricca e bizzarra : cartella, capitelli corinti con

uccelli, mascherone sotto lo stemma... A pag. XXXVI notiamo, inoltre, un camino, dal

coronamento a volute vivacemente attorte, collegate da un festone e dominate da una men-

sola con busto : mascheroni mensoliformi animano gli estremi ; una targa ha profilo audace.

1 Vaccaro, Roma, 1607.

L'Arte. XIV, 44.

345

pietre che poggia sulla cornice dei vani. Inoltre, le colonne fiancheggianti la luce sono coperte

quattro volte dalle lastre invadenti del materiale di rivestimento. Nel cortile (pag. 15) i vuoti,

sia al primo che al secondo ordine, son ricavati in lievi nicchie, così che si ha una novella

espressione della ricerca di profondità, mantenendo intatto il carattere di aristocratico decoro

notato negli edifici precedenti.

E presentimenti barocchi tradiscono anche la fronte del palazzo Valmarana a Vicenza

(pag. 17); alcune sale (pag. 39, 40, 42), con colonne alterne a nicchie in cui si ergono

statue; la facciata della villa Barbaro a Maser (pag. 51), ad archi correnti lungo tutta la

fronte animata da tre prospetti ; la villa Trissini a Moledo (pag. 60)_

Certo, alcune di queste caratteristiche si riscontrano in edifici di Roma imperiale (la cui

azione sul divenire del Barocco valuteremo poi) — e il Palladio stesso non manca di far

richiami in proposito — ma, considerati tutti insieme, acquistano un significato che non si

Fig. 6 — Michelangelo: Atrio della Biblioteca Laurenziana in Firenze

(Fotografia Alinari).

può disconoscere. I germi del Barocco sono nel Serlio espliciti e copiosi ; nel Palladio latenti

sì che spesso si resta dubiosi. Poiché il Palladio ha negli occhi viva la solenne armonia dell’arte

classica; e solo quando si trova in contatto diretto con la realtà subisce l’impulso del tempo.

Perciò in nessun maestro dell’estremo Rinascimento i segni precursori del Barocco si rive-

stono di una così fulgida maestà di spiriti e di forme.

Nulla di rilevante si può segnalare nel trattato Regola delti cinque ordini d'architet-

tura1 del Vignola (1507-1573), per l’indole stessa della dissertazione, fedele al titolo. Note-

vole solo il frontespizio, costituito da una edicola a nicchia, la quale ospita il busto del

Vignola ed è fiancheggiata da due colonne che reggono un frontone circolare spezzato nella

curva ad estremi attorti e distanti in modo da lasciar elevare uno stemma sostenuto da due

putti movimentatissimi. L’ornamentazione è ricca e bizzarra : cartella, capitelli corinti con

uccelli, mascherone sotto lo stemma... A pag. XXXVI notiamo, inoltre, un camino, dal

coronamento a volute vivacemente attorte, collegate da un festone e dominate da una men-

sola con busto : mascheroni mensoliformi animano gli estremi ; una targa ha profilo audace.

1 Vaccaro, Roma, 1607.

L'Arte. XIV, 44.