brunnen in 5t. Wolfgang in Oberöste rreich. Der-

selbe zeigt im Allgemeinen die Aelchform der italienischen

Frührenaissancebrunnen, charakteristisch für deutsche Auf-

fassung aber ist der hochaufsteigende obere Aufsatz, der von

der 5tatue des hl. Wolfgang bekrönt ist. Die schlanke

Brunnensäule mit einer kseiligenstatue darauf ist in Deutsch-

land ein bevorzugtes, noch an die gothische, steile ^öhen-

entwicklung erinnerndes wotiv, das z. B. selbst an den

tirolischen Dorfbrunnen stets wiederkehrt. Auch zahlreiche

gothische Architekturdetails sind an dem Brunnen von

5t. Wolfgang angebracht, wogegen die Reliefs der Basis

in äußerst naiver weise klassische wotive, Tritonen rc.

darstellen. Ebenso sind an der noch halb gothisch profi-

lirten, jedoch kreisförmigen Bronceschale unverstandene An-

themienfriese eingegraben und in Relief ausgearbeitct. Der

untere Stamm ist wieder mit gothischen Blendnischen in

Relief, das obere Brunnenrohr einerseits mit wasser-

speienden Renaissancemasken und eigenthümlichen Festons,

andererseits mit gothischem zum Theil frei herausragendem

ceschn "ckt "" kmd ^>uer gothischen Zinnenbekrönung

Eine reizende goldschmiedartige Komposition Dürers

in der Albertina zu Wien zeigt auf kräftig profilirtcr kelch-

artiger 5chale ein schlankes, von drei wasserspeienden

Drachen umschlungenes Brunnenrohr und als Bekrönung

einen die Fahne schwingenden Landsknecht. — 5chön aus-

gebildete, sehr zierliche und reine Renaissanceformen zeichnen

den 5pringbrunnen von pankraz Labenwolf aus, vom

Jahre fö56, im chofe des Rathhauses zu Nürnberg, wo

wir aus der eleganten, mit pfeifen verzierten 5chale, wieder

ein hohes Brunnenrohr, jedoch klassisch behandelt als

cannellirte dorische- 5äule mit 5ockel und Gebälkstück auf-

steigen sehen, aus welcher sich wasserspeiende 5chlangen

nach der Witte zu volutenartig rollen und ein nacktes

Thristkindchen mit Fahne tragen.**) Nicht minder anmuthig

ist Labenwolfs berühmtes Gänsemännchen, d. h. eine auf

einer Brunnensäule stehende Figur eines Bauern, der in

beiden Armen zwei wasserspeiende Vänse hält. — 3n

holbeinischen Renaissanceformen sind einige reichverzierte

Brunnen mit kandelaberartigen Brunnenrohren und volks-

thümlichen Gestalten darauf in Basel***), ähnliche irr Bern.

Ein reicherer Aufbau, mit zwei 5chalen übereinander

urrd reichem 5chmuck von Broncesiguren, welche Gregor

köfflcr von Innsbruck goß, ist der vom kaiscrl. Büchsen-

meister Iarosch ganz nach italienischem wüster entworfene

Springbrunnen vor der Billa Belvedere in Prag vom

3«hre föSö.si) Die 5ilhouette zeigt noch die Feinheit und

Strenge der Frührenaissance, wogegen die Figuren, so be-

sonders die aus Löwentatzen, weiblichen Brüsten und

laut f^'c^cs köstliche Werk beginnender deutscher Renaissance u

von väss ^on Meister Lienhart Rannacher, Stadtbüchsenm

Mondsee "wi" ^"ksre sösä hcrgcstellt, im Auftrag des Bischofs

arme>/pim^°"b kjabrl, „zu nucz und zu frnmen

f0 ■ Ie n pe v v r"^ Y e "kt haben gelt uIN b wein

**) ybbilbu em.®affer freilich fein."

land, II. Aust ^ ^ übke, Geschichte der Renaissance in De

***) ^iehe' x " k' b- övy.

Deutsche Renaissance^'Renaissance, I. S. 243. Grtw

-f) Abbildung bei Lü bke '

land, II. Aust., Bd. II, S. ,, ) der Renaissance in De

Teufelsfratzen zusammengesetzten Füße, auf denen das untere

Becken ruht, bereits den 5pätrenaiffancecharakter verrathen.

Der neue Geist, der in dieser Fontäne zu Tage tritt,

veranlaßt uns, zunächst wieder den Blick nach Italien zu

richten, von wo seit dem f6. Jahrhundert der ^aupt-

anstoß zu Neuerungen in der Fontänenkunst des ganzen

Nordens, Frankreichs sowohl, wie Belgiens, Deutschlands

nnd (Oesterreichs ausging.

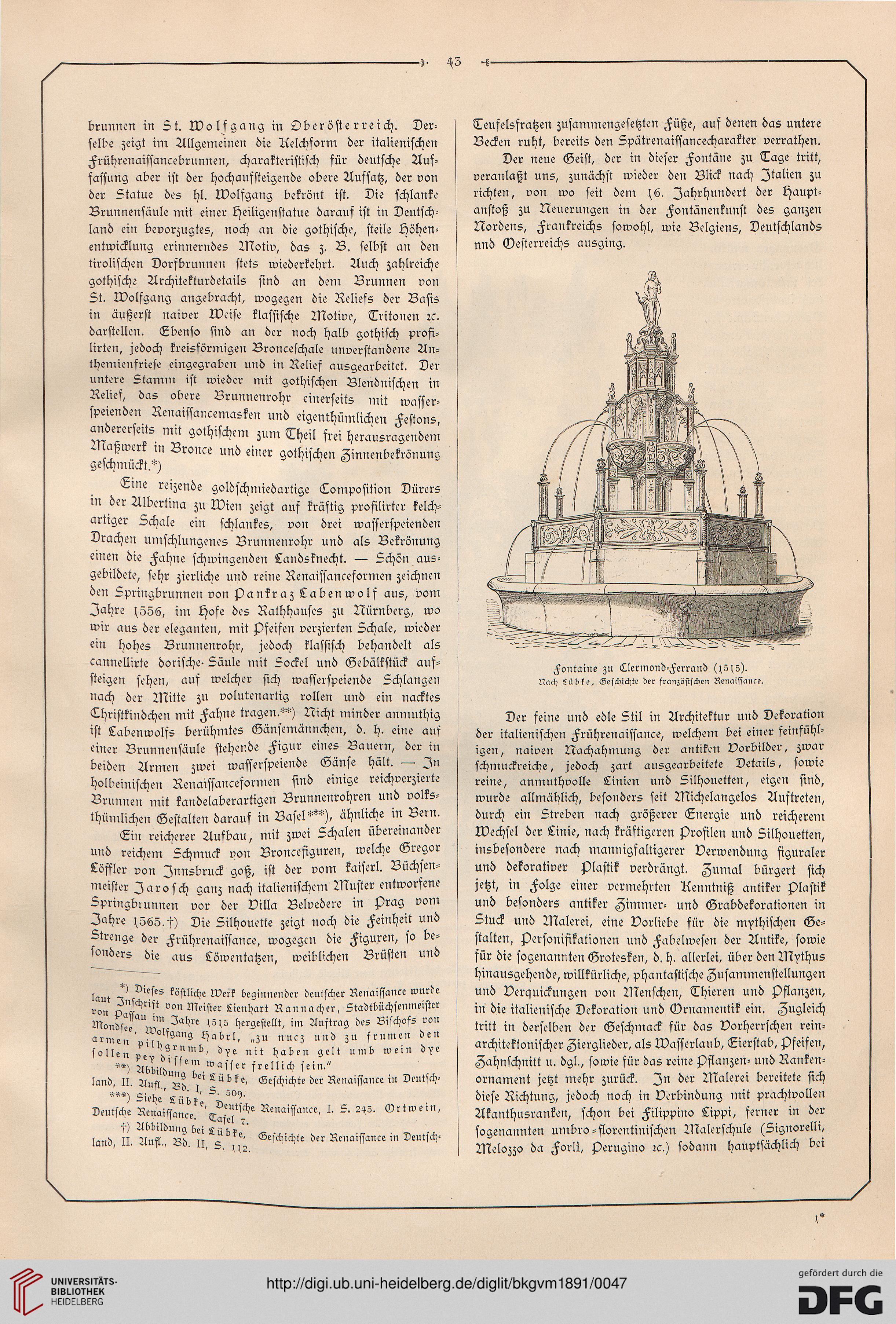

Fontaine zu Llerniond-Ferrand (sösb).

Nach Üübke, Geschichte der französischen Renaissance.

Der feine und edle Stil in Architektur und Dekoration

der italienischen Frührenaissance, welchem bei einer feinfühl-

igen, naiven Nachahmung der antiken Vorbilder, zwar

schmuckreiche, jedoch zart ausgearbeitete Details, sowie

reine, anmuthvolle Linien und 5ilhouetten, eigen sind,

wurde allmählich, besonders seit wichelangelos Auftreten,

durch ein 5treben nach größerer Energie und reicherem

Wechsel der Linie, nach kräftigeren Profilen und Silhouetten,

insbesondere nach mannigfaltigerer Verwendung figuraler

und dekorativer Plastik verdrängt. Zumal bürgert sich

jetzt, in Folge einer vermehrten Aenntniß antiker Plastik

und besonders antiker Zimmer- und Grabdekorationen in

5tuck und Walerei, eine Vorliebe für die mythischen Ge-

stalten, Personifikationen und Fabelwesen der Antike, sowie

für die sogenannten Grotesken, d. h. allerlei, über den wythus

hinausgehende, willkürliche, phantastische Zusammenstellungen

und Verquickungen von wenschen, Thieren und Pflanzen,

in die italienische Dekoration und Grnamentik ein. Zugleich

tritt in derselben der Geschmack für das vorherrschen rein-

architektonischer Zierglieder, als Wasserlaub, Eierstab, pfeifen,

Zahnschnitt u. dgl., sowie für das reine Pflanzen- und Ranken-

ornament jetzt mehr zurück. In der Walerei bereitete sich

diese Richtung, jedoch noch in Verbindung mit prachtvollen

Akanthusranken, schon bei Filippino Lippi, ferner in der

sogenannten umbro-florentinischen walerschule (5ignorelli,

welozzo da Forll, perugino rc.) sodann hauptsächlich bei

selbe zeigt im Allgemeinen die Aelchform der italienischen

Frührenaissancebrunnen, charakteristisch für deutsche Auf-

fassung aber ist der hochaufsteigende obere Aufsatz, der von

der 5tatue des hl. Wolfgang bekrönt ist. Die schlanke

Brunnensäule mit einer kseiligenstatue darauf ist in Deutsch-

land ein bevorzugtes, noch an die gothische, steile ^öhen-

entwicklung erinnerndes wotiv, das z. B. selbst an den

tirolischen Dorfbrunnen stets wiederkehrt. Auch zahlreiche

gothische Architekturdetails sind an dem Brunnen von

5t. Wolfgang angebracht, wogegen die Reliefs der Basis

in äußerst naiver weise klassische wotive, Tritonen rc.

darstellen. Ebenso sind an der noch halb gothisch profi-

lirten, jedoch kreisförmigen Bronceschale unverstandene An-

themienfriese eingegraben und in Relief ausgearbeitct. Der

untere Stamm ist wieder mit gothischen Blendnischen in

Relief, das obere Brunnenrohr einerseits mit wasser-

speienden Renaissancemasken und eigenthümlichen Festons,

andererseits mit gothischem zum Theil frei herausragendem

ceschn "ckt "" kmd ^>uer gothischen Zinnenbekrönung

Eine reizende goldschmiedartige Komposition Dürers

in der Albertina zu Wien zeigt auf kräftig profilirtcr kelch-

artiger 5chale ein schlankes, von drei wasserspeienden

Drachen umschlungenes Brunnenrohr und als Bekrönung

einen die Fahne schwingenden Landsknecht. — 5chön aus-

gebildete, sehr zierliche und reine Renaissanceformen zeichnen

den 5pringbrunnen von pankraz Labenwolf aus, vom

Jahre fö56, im chofe des Rathhauses zu Nürnberg, wo

wir aus der eleganten, mit pfeifen verzierten 5chale, wieder

ein hohes Brunnenrohr, jedoch klassisch behandelt als

cannellirte dorische- 5äule mit 5ockel und Gebälkstück auf-

steigen sehen, aus welcher sich wasserspeiende 5chlangen

nach der Witte zu volutenartig rollen und ein nacktes

Thristkindchen mit Fahne tragen.**) Nicht minder anmuthig

ist Labenwolfs berühmtes Gänsemännchen, d. h. eine auf

einer Brunnensäule stehende Figur eines Bauern, der in

beiden Armen zwei wasserspeiende Vänse hält. — 3n

holbeinischen Renaissanceformen sind einige reichverzierte

Brunnen mit kandelaberartigen Brunnenrohren und volks-

thümlichen Gestalten darauf in Basel***), ähnliche irr Bern.

Ein reicherer Aufbau, mit zwei 5chalen übereinander

urrd reichem 5chmuck von Broncesiguren, welche Gregor

köfflcr von Innsbruck goß, ist der vom kaiscrl. Büchsen-

meister Iarosch ganz nach italienischem wüster entworfene

Springbrunnen vor der Billa Belvedere in Prag vom

3«hre föSö.si) Die 5ilhouette zeigt noch die Feinheit und

Strenge der Frührenaissance, wogegen die Figuren, so be-

sonders die aus Löwentatzen, weiblichen Brüsten und

laut f^'c^cs köstliche Werk beginnender deutscher Renaissance u

von väss ^on Meister Lienhart Rannacher, Stadtbüchsenm

Mondsee "wi" ^"ksre sösä hcrgcstellt, im Auftrag des Bischofs

arme>/pim^°"b kjabrl, „zu nucz und zu frnmen

f0 ■ Ie n pe v v r"^ Y e "kt haben gelt uIN b wein

**) ybbilbu em.®affer freilich fein."

land, II. Aust ^ ^ übke, Geschichte der Renaissance in De

***) ^iehe' x " k' b- övy.

Deutsche Renaissance^'Renaissance, I. S. 243. Grtw

-f) Abbildung bei Lü bke '

land, II. Aust., Bd. II, S. ,, ) der Renaissance in De

Teufelsfratzen zusammengesetzten Füße, auf denen das untere

Becken ruht, bereits den 5pätrenaiffancecharakter verrathen.

Der neue Geist, der in dieser Fontäne zu Tage tritt,

veranlaßt uns, zunächst wieder den Blick nach Italien zu

richten, von wo seit dem f6. Jahrhundert der ^aupt-

anstoß zu Neuerungen in der Fontänenkunst des ganzen

Nordens, Frankreichs sowohl, wie Belgiens, Deutschlands

nnd (Oesterreichs ausging.

Fontaine zu Llerniond-Ferrand (sösb).

Nach Üübke, Geschichte der französischen Renaissance.

Der feine und edle Stil in Architektur und Dekoration

der italienischen Frührenaissance, welchem bei einer feinfühl-

igen, naiven Nachahmung der antiken Vorbilder, zwar

schmuckreiche, jedoch zart ausgearbeitete Details, sowie

reine, anmuthvolle Linien und 5ilhouetten, eigen sind,

wurde allmählich, besonders seit wichelangelos Auftreten,

durch ein 5treben nach größerer Energie und reicherem

Wechsel der Linie, nach kräftigeren Profilen und Silhouetten,

insbesondere nach mannigfaltigerer Verwendung figuraler

und dekorativer Plastik verdrängt. Zumal bürgert sich

jetzt, in Folge einer vermehrten Aenntniß antiker Plastik

und besonders antiker Zimmer- und Grabdekorationen in

5tuck und Walerei, eine Vorliebe für die mythischen Ge-

stalten, Personifikationen und Fabelwesen der Antike, sowie

für die sogenannten Grotesken, d. h. allerlei, über den wythus

hinausgehende, willkürliche, phantastische Zusammenstellungen

und Verquickungen von wenschen, Thieren und Pflanzen,

in die italienische Dekoration und Grnamentik ein. Zugleich

tritt in derselben der Geschmack für das vorherrschen rein-

architektonischer Zierglieder, als Wasserlaub, Eierstab, pfeifen,

Zahnschnitt u. dgl., sowie für das reine Pflanzen- und Ranken-

ornament jetzt mehr zurück. In der Walerei bereitete sich

diese Richtung, jedoch noch in Verbindung mit prachtvollen

Akanthusranken, schon bei Filippino Lippi, ferner in der

sogenannten umbro-florentinischen walerschule (5ignorelli,

welozzo da Forll, perugino rc.) sodann hauptsächlich bei