48 -4-

h

dies mit demselben angeborenen Schönheitssinn, mit welchem

der alte Grieche seinen Mäander und seinen laufenden

pund malte, mit demselben angeborenen, unbewußten

Schönheitssinn, mit welchem die gleichen Ornamente heute

noch der Südsee-Insulaner seinen Geräthen eingräbt, ohne

daß man deshalb jemals an irgend eine Verbindung der

Völker oder an vorherige tiefphilosophische Reflexionen zu

denken braucht, wie man sie mit so vielem Scharfsinn

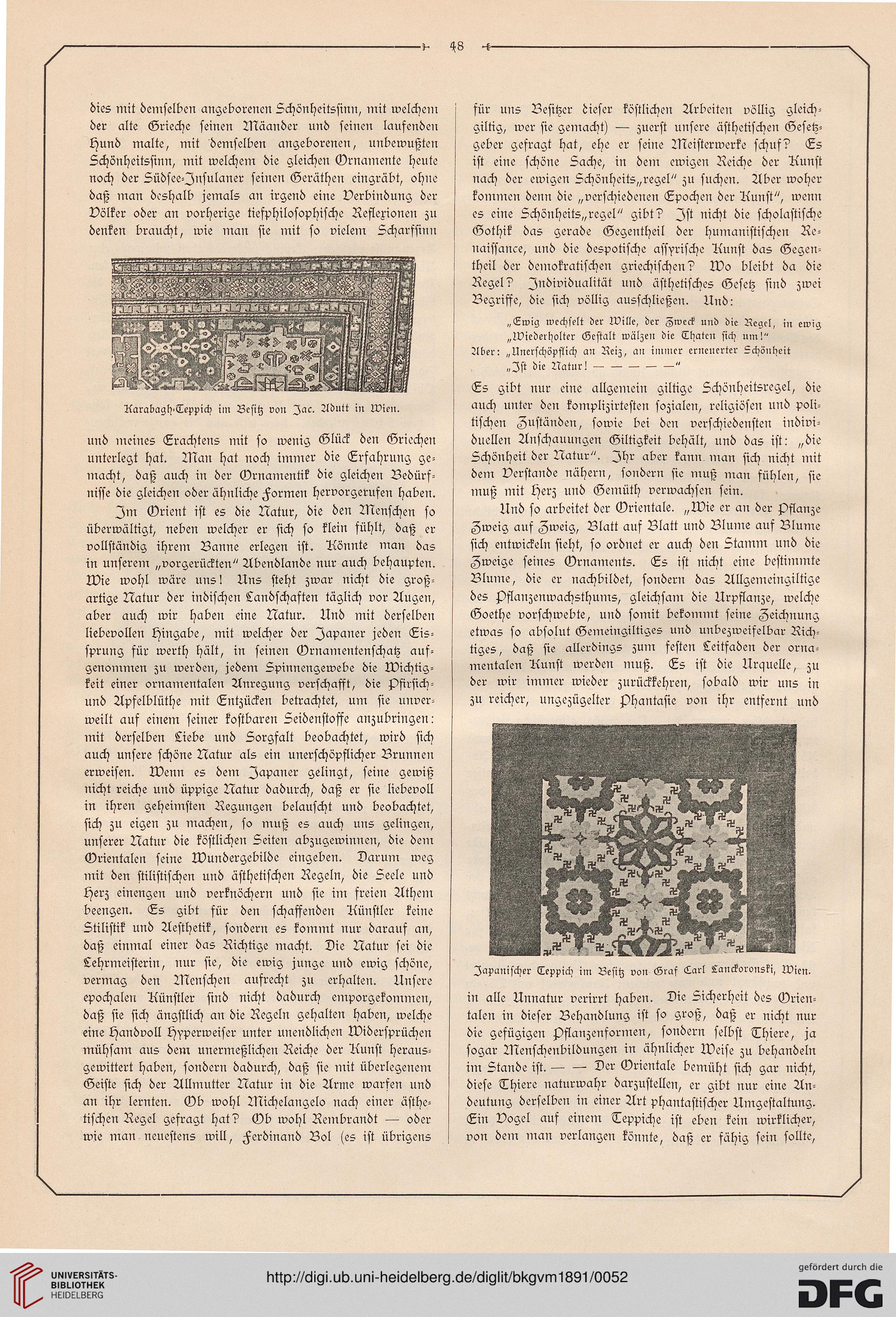

Karabagh-Teppich tut Besitz von Jac. Adutt in Wien.

und meines Erachtens mit so wenig Glück den Griechen

unterlegt hat. Man hat noch immer die Erfahrung ge-

macht, daß auch in der Ornamentik die gleichen Bedürf-

nisse die gleichen oder ähnliche Formen hervorgerufen haben.

Im Orient ist es die Natur, die den Menschen so

überwältigt, neben welcher er sich so klein fühlt, daß er

vollständig ihrem Banne erlegen ist. Könnte man das

in unserem „vorgerückten" Abendlande nur auch behaupten.

Wie wohl wäre uns! Ans steht zwar nicht die groß-

artige Natur der indischen Landschaften täglich vor Augen,

aber auch wir haben eine Natur. And mit derselben

liebevollen Eingabe, mit welcher der Japaner jeden Eis-

sprung für werth hält, in seinen Ornamentenschatz aus-

genommen zu werden, jedem Spinnengewebe die Wichtig-

keit einer ornamentalen Anregung verschafft, die Pfirsich -

und Apfelblüthe mit Entzücken betrachtet, um sie unver-

weilt auf einem seiner kostbaren Seidenstoffe anzubringen:

mit derselben Liebe und Sorgfalt beobachtet, wird sich

auch unsere schöne Natur als ein unerschöpflicher Brunnen

erweisen. Wenn es dem Japaner gelingt, feine gewiß

nicht reiche und üppige Natur dadurch, daß er sie liebevoll

in ihren geheimsten Regungen belauscht und beobachtet,

sich zu eigen zu machen, so muß es auch uns gelingen,

unserer Nattir die köstlicheit Seiten abzugewinnen, die dem

Orientalen seine Wundergebilde eingeben. Darum weg

mit den stilistischen und ästhetischen Regeln, die Seele und

bserz einengen und verknöchern und sie im freien Athen:

beengen. Es gibt für den fchaffendeit Künstler keilte

Stilistik und Aesthetik, sondern es kommt nur darauf an,

daß einmal einer das Richtige macht. Die Natur sei die

Lehrmeisterin, nur sie, die ewig junge und ewig schöne,

vermag dett Menschen aufrecht zu erhalten. Unsere

epochalen Künstler sind nicht dadurch emporgekomnten,

daß sie sich ängstlich an die Regeln gehalten haben, welche

eine pandvoll Pyperweiser unter unendlichen Widersprüchen

mühsam aus dem unermeßlichen Reiche der Kunst heraus-

gewittert haben, sondern dadurch, daß sie mit überlegenem

Geiste sich der Allmutter Natur in die Arme warfen und

an ihr lernten. Ob wohl Michelangelo nach einer ästhe-

tischen Regel gefragt hat? Ob wohl Rembrandt — oder

wie man neuestens will, Ferdinand Bol (es ist übrigens

für uns Besitzer dieser köstlichen Arbeiten völlig gleich-

giltig, wer sie gemacht) — zuerst unsere ästhetischen Gesetz-

geber gefragt hat, ehe er seine Meisterwerke schuf? Es

ist eine schöne Sache, in dem ewigen Reiche der Kunst

nach der ewigen Schänheits„regel" zu suchen. Aber woher

kommen denn die „verschiedenen Epochen der Kunst", wenn

cs eine Schönheits„regel" gibt? Ist nicht die scholastische

Gothik das gerade Gegentheil der humanistischen Re-

naissance, und die despotische assyrische Kunst das Gegen-

theil der demokratischen griechischen? Wo bleibt da die

Regel? Individualität und ästhetisches Gesetz sind zwei

Begriffe, die sich völlig ausschließen. Und:

„Ewig wechselt der Wille, der Zweck und die Regel, in ewig

„Wiederholter Gestalt wälzen die Tbatcn sich u,nl"

Aber: „Unerschöpflich an Reiz, an immer erneuerter Schönheit

„Ist die NaturI —-—"

Es gibt nur eine allgemein giltige Schönheitsregel, die

auch unter den komplizirtesten sozialen, religiösen uitd poli-

tischen Zuständen, sowie bei den verschiedensten indivi-

duellen Anschauungen Giltigkeit behält, und das ist: „die

Schönheit der Natur". Ihr aber kann man sich nicht mit

dem verstände nähern, sondern sie muß man fühlen, sie

muß lnit bserz und Genrüth verwachsen sein.

Und so arbeitet der Orientale. „Wie er an der Pflanze

Zweig aus Zweig, Blatt aus Blatt und Blume auf Blume

sich entwickeln sieht, so ordnet er auch den Stamm und die

Zweige seines Ornaments. Es ist nicht eine bestimmte

Blume, die er nachbildet, sondern das Allgemeingiltige

des Pflanzenwachsthums, gleichsam die Urpflanze, welche

Goethe vorschwebte, und somit bekommt seine Zeichnung

etwas so absolut Gemeingiltiges und unbezweifelbar Rich-

tiges, daß sie allerdings zum festen Leitfaden der orna-

mentalen Kunst werden muß. Es ist die Urquelle, zu

der wir immer wieder zurückkehren, sobald wir uils in

zu reicher, ungezügelter Phantasie von ihr entfernt und

Japanischer Texpich im Besitz von Graf Larl Lanckoronski, Wien.

in alle Unnatur verirrt haben. Die Sicherheit des Orien-

talen in dieser Behandlung ist so groß, daß er nicht nur

die gefügigen Pflanzenformen, sondern selbst Thiere, ja

sogar Menschenbildungen in ähnlicher Weise zu behandeln

im Stande ist. — — Der Orientale bemüht sich gar nicht,

diese Thiere naturwahr darzustellen, er gibt nur eine An-

deutung derselben in einer Art phantastischer Umgestaltung.

Ein Vogel auf einem Teppiche ist eben kein wirklicher,

von dem man verlangen könnte, daß er fähig sein sollte,

h

dies mit demselben angeborenen Schönheitssinn, mit welchem

der alte Grieche seinen Mäander und seinen laufenden

pund malte, mit demselben angeborenen, unbewußten

Schönheitssinn, mit welchem die gleichen Ornamente heute

noch der Südsee-Insulaner seinen Geräthen eingräbt, ohne

daß man deshalb jemals an irgend eine Verbindung der

Völker oder an vorherige tiefphilosophische Reflexionen zu

denken braucht, wie man sie mit so vielem Scharfsinn

Karabagh-Teppich tut Besitz von Jac. Adutt in Wien.

und meines Erachtens mit so wenig Glück den Griechen

unterlegt hat. Man hat noch immer die Erfahrung ge-

macht, daß auch in der Ornamentik die gleichen Bedürf-

nisse die gleichen oder ähnliche Formen hervorgerufen haben.

Im Orient ist es die Natur, die den Menschen so

überwältigt, neben welcher er sich so klein fühlt, daß er

vollständig ihrem Banne erlegen ist. Könnte man das

in unserem „vorgerückten" Abendlande nur auch behaupten.

Wie wohl wäre uns! Ans steht zwar nicht die groß-

artige Natur der indischen Landschaften täglich vor Augen,

aber auch wir haben eine Natur. And mit derselben

liebevollen Eingabe, mit welcher der Japaner jeden Eis-

sprung für werth hält, in seinen Ornamentenschatz aus-

genommen zu werden, jedem Spinnengewebe die Wichtig-

keit einer ornamentalen Anregung verschafft, die Pfirsich -

und Apfelblüthe mit Entzücken betrachtet, um sie unver-

weilt auf einem seiner kostbaren Seidenstoffe anzubringen:

mit derselben Liebe und Sorgfalt beobachtet, wird sich

auch unsere schöne Natur als ein unerschöpflicher Brunnen

erweisen. Wenn es dem Japaner gelingt, feine gewiß

nicht reiche und üppige Natur dadurch, daß er sie liebevoll

in ihren geheimsten Regungen belauscht und beobachtet,

sich zu eigen zu machen, so muß es auch uns gelingen,

unserer Nattir die köstlicheit Seiten abzugewinnen, die dem

Orientalen seine Wundergebilde eingeben. Darum weg

mit den stilistischen und ästhetischen Regeln, die Seele und

bserz einengen und verknöchern und sie im freien Athen:

beengen. Es gibt für den fchaffendeit Künstler keilte

Stilistik und Aesthetik, sondern es kommt nur darauf an,

daß einmal einer das Richtige macht. Die Natur sei die

Lehrmeisterin, nur sie, die ewig junge und ewig schöne,

vermag dett Menschen aufrecht zu erhalten. Unsere

epochalen Künstler sind nicht dadurch emporgekomnten,

daß sie sich ängstlich an die Regeln gehalten haben, welche

eine pandvoll Pyperweiser unter unendlichen Widersprüchen

mühsam aus dem unermeßlichen Reiche der Kunst heraus-

gewittert haben, sondern dadurch, daß sie mit überlegenem

Geiste sich der Allmutter Natur in die Arme warfen und

an ihr lernten. Ob wohl Michelangelo nach einer ästhe-

tischen Regel gefragt hat? Ob wohl Rembrandt — oder

wie man neuestens will, Ferdinand Bol (es ist übrigens

für uns Besitzer dieser köstlichen Arbeiten völlig gleich-

giltig, wer sie gemacht) — zuerst unsere ästhetischen Gesetz-

geber gefragt hat, ehe er seine Meisterwerke schuf? Es

ist eine schöne Sache, in dem ewigen Reiche der Kunst

nach der ewigen Schänheits„regel" zu suchen. Aber woher

kommen denn die „verschiedenen Epochen der Kunst", wenn

cs eine Schönheits„regel" gibt? Ist nicht die scholastische

Gothik das gerade Gegentheil der humanistischen Re-

naissance, und die despotische assyrische Kunst das Gegen-

theil der demokratischen griechischen? Wo bleibt da die

Regel? Individualität und ästhetisches Gesetz sind zwei

Begriffe, die sich völlig ausschließen. Und:

„Ewig wechselt der Wille, der Zweck und die Regel, in ewig

„Wiederholter Gestalt wälzen die Tbatcn sich u,nl"

Aber: „Unerschöpflich an Reiz, an immer erneuerter Schönheit

„Ist die NaturI —-—"

Es gibt nur eine allgemein giltige Schönheitsregel, die

auch unter den komplizirtesten sozialen, religiösen uitd poli-

tischen Zuständen, sowie bei den verschiedensten indivi-

duellen Anschauungen Giltigkeit behält, und das ist: „die

Schönheit der Natur". Ihr aber kann man sich nicht mit

dem verstände nähern, sondern sie muß man fühlen, sie

muß lnit bserz und Genrüth verwachsen sein.

Und so arbeitet der Orientale. „Wie er an der Pflanze

Zweig aus Zweig, Blatt aus Blatt und Blume auf Blume

sich entwickeln sieht, so ordnet er auch den Stamm und die

Zweige seines Ornaments. Es ist nicht eine bestimmte

Blume, die er nachbildet, sondern das Allgemeingiltige

des Pflanzenwachsthums, gleichsam die Urpflanze, welche

Goethe vorschwebte, und somit bekommt seine Zeichnung

etwas so absolut Gemeingiltiges und unbezweifelbar Rich-

tiges, daß sie allerdings zum festen Leitfaden der orna-

mentalen Kunst werden muß. Es ist die Urquelle, zu

der wir immer wieder zurückkehren, sobald wir uils in

zu reicher, ungezügelter Phantasie von ihr entfernt und

Japanischer Texpich im Besitz von Graf Larl Lanckoronski, Wien.

in alle Unnatur verirrt haben. Die Sicherheit des Orien-

talen in dieser Behandlung ist so groß, daß er nicht nur

die gefügigen Pflanzenformen, sondern selbst Thiere, ja

sogar Menschenbildungen in ähnlicher Weise zu behandeln

im Stande ist. — — Der Orientale bemüht sich gar nicht,

diese Thiere naturwahr darzustellen, er gibt nur eine An-

deutung derselben in einer Art phantastischer Umgestaltung.

Ein Vogel auf einem Teppiche ist eben kein wirklicher,

von dem man verlangen könnte, daß er fähig sein sollte,