Welcher Gegenstand ist kunstgewerblich?

695

Grundsätze und Erläuterungen. Selbst dann

■wird für die persönliche Auffassung naturgemäß

immer noch mehr Spielraum als wünschenswert

bleiben. Unmöglich ist es aber, für jede kunst-

gewerbliche Fachgruppe oder gar für jeden

Kunstgewerbler besondere Rechts-Bestimmungen

zu treffen.

Nach den eingegangenen Antworten kann

meine Auffassung nicht mehr zweifelhaft sein,

trotzdem sich manche Stimmen noch dagegen

wehren, dass z. B. ein selbst in Mengen her-

gestelltes Schulzimmer oder eine solche Küche

unter Umständen als eine kunstgewerbliche Arbeit

bezeichnet werden müsse. Vorbedingung hierfür

ist, dass der Raum selbst und in Verbindung mit

demselben auch die Mobilien nach künstlerischer

Zeichnung in gutem Material und solider Ausführung

einheitlich hergestellt ist. Ich gehe noch weiter

und möchte selbst die aus der einheitlichen Um-

gebung herausgenommene Schulbank für sich

allein auch als »kunstgewerblich« bezeichnen,

selbst wenn sie im wesentlichen nur mit der

Maschine hergestellt ist-, aber in diesem Falle

würde meine Anforderung betreffs Form, Technik

und Material weit höher gehen als bei der Be-

urteilung des einheitlich ausgestatteten Schul-

zimmers. Wenn es sich nun in einem Prozesse

um die Abschätzung und Festsetzung des Wertes

einer solchen Einrichtung handelt, so würde der

Hersteller sehr schlecht fahren, wenn ihm nicht

ein kunstgewerblicher Sachverständiger zur Ver-

fügung stände; der Tischlermeister, welcher nur

mit geringwertiger Massenfabrikation zu tun hat,

würde die ihm vorgelegte Arbeit naturgemäß

unterschätzen. Dies eine Beispiel mag für viele

derartige Vorkommnisse im wirtschaftlichen Leben

des Kunstgewerblers genügen.

Gegen die Ansicht, dass die Erzeugung tech-

nischer Massenfabrikation ohne wesentliche Hand-

arbeit nicht kunstgewerblich sein könne, spricht

auch z. B. die Herstellung der Plaketten und Me-

daillen, welche köstlichen Produkte — wenn sie es

wirklich sind — wir wohl schwerlich im Kunst-

gewerbe entbehren möchten; und wie gern würden

wir auch »Münzen oder gar Vereinsabzeichen,

selbst wenn sie in Tausenden von Exemplaren

hergestellt sind«, zu den kunstgewerblichen

Gegenständen rechnen, wenn sie den Anforde-

rungen des künstlerischen Original-Modelles und

einer fein durchgeführten Technik entsprächen!

Dass dem Sachverständigen in der Praxis

auch Kuriosa vorkommen werden, ist unzweifel-

haft; in dem einzigen, angeführten Falle der

»Sektflasche« ist der Einsender aber über eine

Begriffs-Verwechslung »Gebrauchs«- und »Ver-

brauchs«-Gegenstand« (1) gestolpert.

Nachdem die Schutzrechtler darin einig sind,

dass eine Grenze zwischen Kunst und Kunst-

gewerbe für den Rechtsschutz nicht mehr ge-

zogen werden soll, so möchte ich für die übrigen

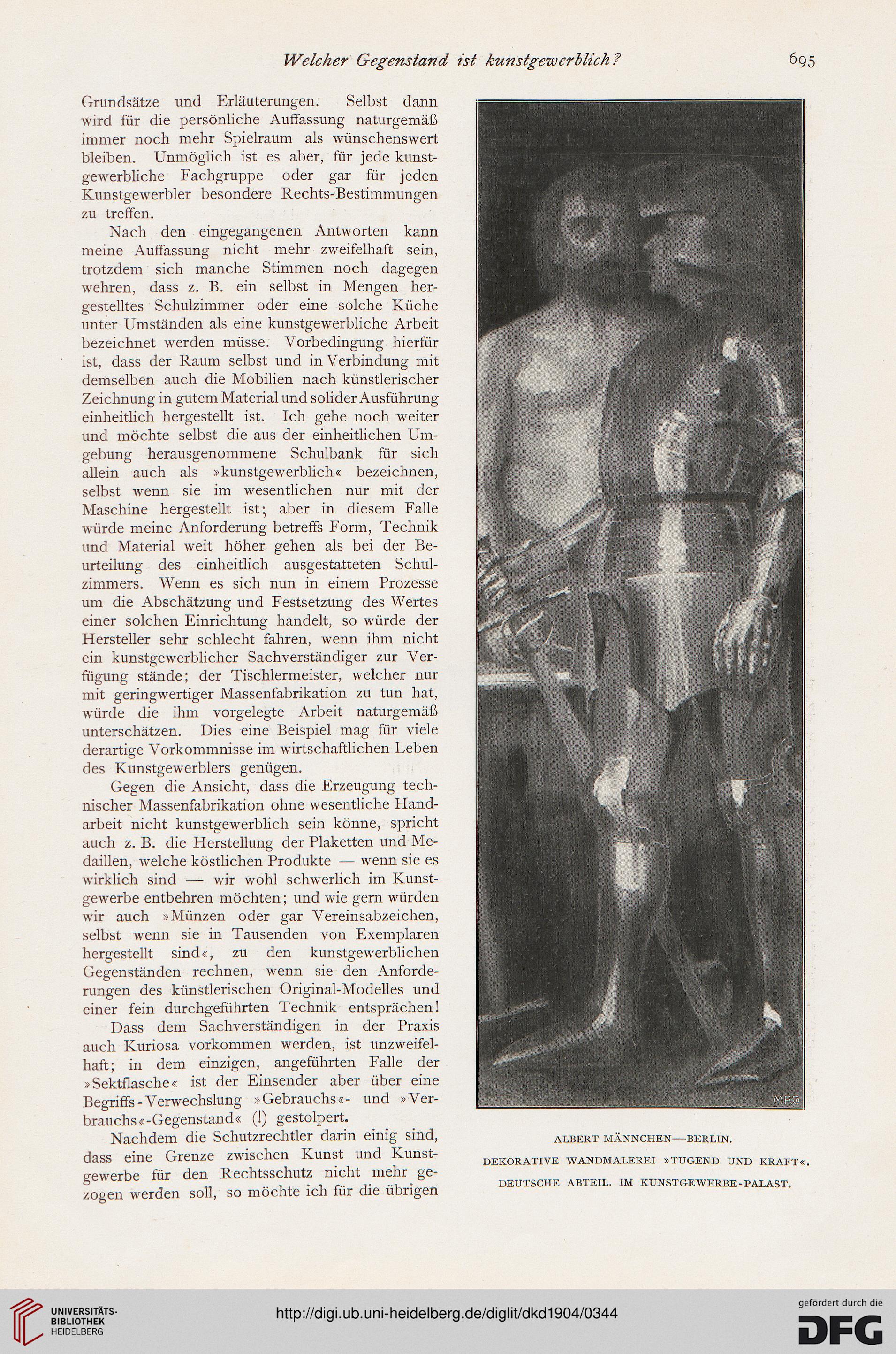

ALBERT MANNCHEN—BERLIN.

DEKORATIVE WANDMALEREI »TUGEND UND KRAFT«.

DEUTSCHE ABTEIL. IM KUNSTGEWERBE-PALAST.

695

Grundsätze und Erläuterungen. Selbst dann

■wird für die persönliche Auffassung naturgemäß

immer noch mehr Spielraum als wünschenswert

bleiben. Unmöglich ist es aber, für jede kunst-

gewerbliche Fachgruppe oder gar für jeden

Kunstgewerbler besondere Rechts-Bestimmungen

zu treffen.

Nach den eingegangenen Antworten kann

meine Auffassung nicht mehr zweifelhaft sein,

trotzdem sich manche Stimmen noch dagegen

wehren, dass z. B. ein selbst in Mengen her-

gestelltes Schulzimmer oder eine solche Küche

unter Umständen als eine kunstgewerbliche Arbeit

bezeichnet werden müsse. Vorbedingung hierfür

ist, dass der Raum selbst und in Verbindung mit

demselben auch die Mobilien nach künstlerischer

Zeichnung in gutem Material und solider Ausführung

einheitlich hergestellt ist. Ich gehe noch weiter

und möchte selbst die aus der einheitlichen Um-

gebung herausgenommene Schulbank für sich

allein auch als »kunstgewerblich« bezeichnen,

selbst wenn sie im wesentlichen nur mit der

Maschine hergestellt ist-, aber in diesem Falle

würde meine Anforderung betreffs Form, Technik

und Material weit höher gehen als bei der Be-

urteilung des einheitlich ausgestatteten Schul-

zimmers. Wenn es sich nun in einem Prozesse

um die Abschätzung und Festsetzung des Wertes

einer solchen Einrichtung handelt, so würde der

Hersteller sehr schlecht fahren, wenn ihm nicht

ein kunstgewerblicher Sachverständiger zur Ver-

fügung stände; der Tischlermeister, welcher nur

mit geringwertiger Massenfabrikation zu tun hat,

würde die ihm vorgelegte Arbeit naturgemäß

unterschätzen. Dies eine Beispiel mag für viele

derartige Vorkommnisse im wirtschaftlichen Leben

des Kunstgewerblers genügen.

Gegen die Ansicht, dass die Erzeugung tech-

nischer Massenfabrikation ohne wesentliche Hand-

arbeit nicht kunstgewerblich sein könne, spricht

auch z. B. die Herstellung der Plaketten und Me-

daillen, welche köstlichen Produkte — wenn sie es

wirklich sind — wir wohl schwerlich im Kunst-

gewerbe entbehren möchten; und wie gern würden

wir auch »Münzen oder gar Vereinsabzeichen,

selbst wenn sie in Tausenden von Exemplaren

hergestellt sind«, zu den kunstgewerblichen

Gegenständen rechnen, wenn sie den Anforde-

rungen des künstlerischen Original-Modelles und

einer fein durchgeführten Technik entsprächen!

Dass dem Sachverständigen in der Praxis

auch Kuriosa vorkommen werden, ist unzweifel-

haft; in dem einzigen, angeführten Falle der

»Sektflasche« ist der Einsender aber über eine

Begriffs-Verwechslung »Gebrauchs«- und »Ver-

brauchs«-Gegenstand« (1) gestolpert.

Nachdem die Schutzrechtler darin einig sind,

dass eine Grenze zwischen Kunst und Kunst-

gewerbe für den Rechtsschutz nicht mehr ge-

zogen werden soll, so möchte ich für die übrigen

ALBERT MANNCHEN—BERLIN.

DEKORATIVE WANDMALEREI »TUGEND UND KRAFT«.

DEUTSCHE ABTEIL. IM KUNSTGEWERBE-PALAST.