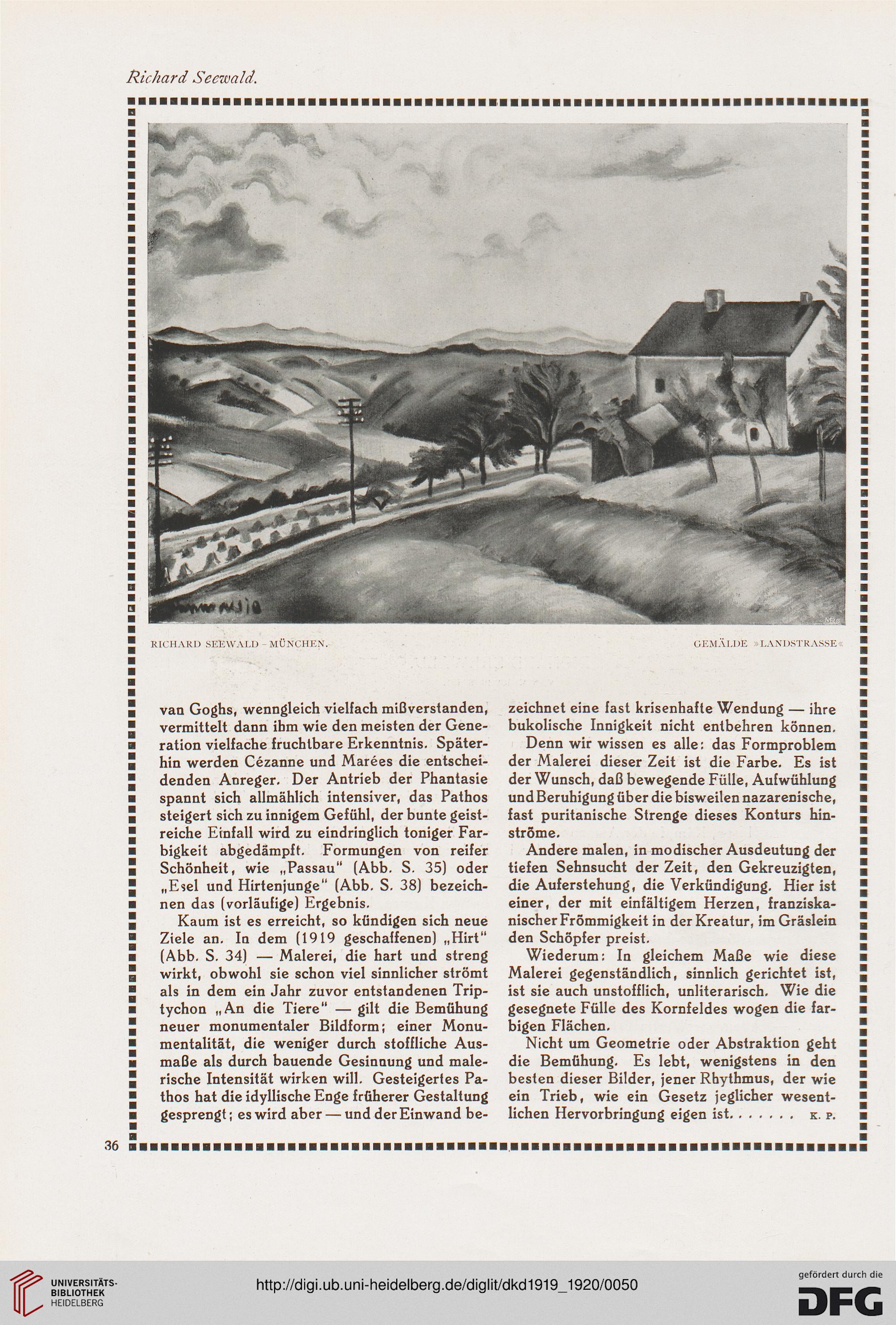

Richard Seewald.

van Goghs, wenngleich vielfach mißverstanden,

vermittelt dann ihm wie den meisten der Gene-

ration vielfache fruchtbare Erkenntnis. Später-

hin werden Cezanne und Marees die entschei-

denden Anreger. Der Antrieb der Phantasie

spannt sich allmählich intensiver, das Pathos

steigert sich zu innigem Gefühl, der bunte geist-

reiche Einfall wird zu eindringlich toniger Far-

bigkeit abgedämpft. Formungen von reifer

Schönheit, wie „Passau" (Abb. S. 35) oder

„Esel und Hirtenjunge" (Abb. S. 38) bezeich-

nen das (vorläufige) Ergebnis.

Kaum ist es erreicht, so kündigen sich neue

Ziele an. In dem (1919 geschaffenen) „Hirt"

(Abb. S. 34) — Malerei, die hart und streng

wirkt, obwohl sie schon viel sinnlicher strömt

als in dem ein Jahr zuvor entstandenen Trip-

tychon „An die Tiere" — gilt die Bemühung

neuer monumentaler Bildform; einer Monu-

mentalität, die weniger durch stoffliche Aus-

maße als durch bauende Gesinnung und male-

rische Intensität wirken will. Gesteigerfes Pa-

thos hat die idyllische Enge früherer Gestaltung

gesprengt; es wird aber — und der Einwand be-

zeichnet eine fast krisenhafte Wendung — ihre

bukolische Innigkeit nicht entbehren können.

Denn wir wissen es alle: das Formproblem

der Malerei dieser Zeit ist die Farbe. Es ist

der Wunsch, daß bewegende Fülle, Aufwühlung

und Beruhigung über die bisweilen nazarenische,

fast puritanische Strenge dieses Konturs hin-

ströme.

Andere malen, in modischer Ausdeutung der

tiefen Sehnsucht der Zeit, den Gekreuzigten,

die Auferstehung, die Verkündigung. Hier ist

einer, der mit einfältigem Herzen, franziska-

nischer Frömmigkeit in der Kreatur, im Gräslein

den Schöpfer preist.

Wiederum: In gleichem Maße wie diese

Malerei gegenständlich, sinnlich gerichtet ist,

ist sie auch unstofflich, unliterarisch. Wie die

gesegnete Fülle des Kornfeldes wogen die far-

bigen Flächen.

Nicht um Geometrie oder Abstraktion geht

die Bemühung. Es lebt, wenigstens in den

besten dieser Bilder, jener Rhythmus, der wie

ein Trieb, wie ein Gesetz jeglicher wesent-

lichen Hervorbringung eigen ist....... k. p.

van Goghs, wenngleich vielfach mißverstanden,

vermittelt dann ihm wie den meisten der Gene-

ration vielfache fruchtbare Erkenntnis. Später-

hin werden Cezanne und Marees die entschei-

denden Anreger. Der Antrieb der Phantasie

spannt sich allmählich intensiver, das Pathos

steigert sich zu innigem Gefühl, der bunte geist-

reiche Einfall wird zu eindringlich toniger Far-

bigkeit abgedämpft. Formungen von reifer

Schönheit, wie „Passau" (Abb. S. 35) oder

„Esel und Hirtenjunge" (Abb. S. 38) bezeich-

nen das (vorläufige) Ergebnis.

Kaum ist es erreicht, so kündigen sich neue

Ziele an. In dem (1919 geschaffenen) „Hirt"

(Abb. S. 34) — Malerei, die hart und streng

wirkt, obwohl sie schon viel sinnlicher strömt

als in dem ein Jahr zuvor entstandenen Trip-

tychon „An die Tiere" — gilt die Bemühung

neuer monumentaler Bildform; einer Monu-

mentalität, die weniger durch stoffliche Aus-

maße als durch bauende Gesinnung und male-

rische Intensität wirken will. Gesteigerfes Pa-

thos hat die idyllische Enge früherer Gestaltung

gesprengt; es wird aber — und der Einwand be-

zeichnet eine fast krisenhafte Wendung — ihre

bukolische Innigkeit nicht entbehren können.

Denn wir wissen es alle: das Formproblem

der Malerei dieser Zeit ist die Farbe. Es ist

der Wunsch, daß bewegende Fülle, Aufwühlung

und Beruhigung über die bisweilen nazarenische,

fast puritanische Strenge dieses Konturs hin-

ströme.

Andere malen, in modischer Ausdeutung der

tiefen Sehnsucht der Zeit, den Gekreuzigten,

die Auferstehung, die Verkündigung. Hier ist

einer, der mit einfältigem Herzen, franziska-

nischer Frömmigkeit in der Kreatur, im Gräslein

den Schöpfer preist.

Wiederum: In gleichem Maße wie diese

Malerei gegenständlich, sinnlich gerichtet ist,

ist sie auch unstofflich, unliterarisch. Wie die

gesegnete Fülle des Kornfeldes wogen die far-

bigen Flächen.

Nicht um Geometrie oder Abstraktion geht

die Bemühung. Es lebt, wenigstens in den

besten dieser Bilder, jener Rhythmus, der wie

ein Trieb, wie ein Gesetz jeglicher wesent-

lichen Hervorbringung eigen ist....... k. p.