Erste Ausstellung der »Darmstädter Sezession«.

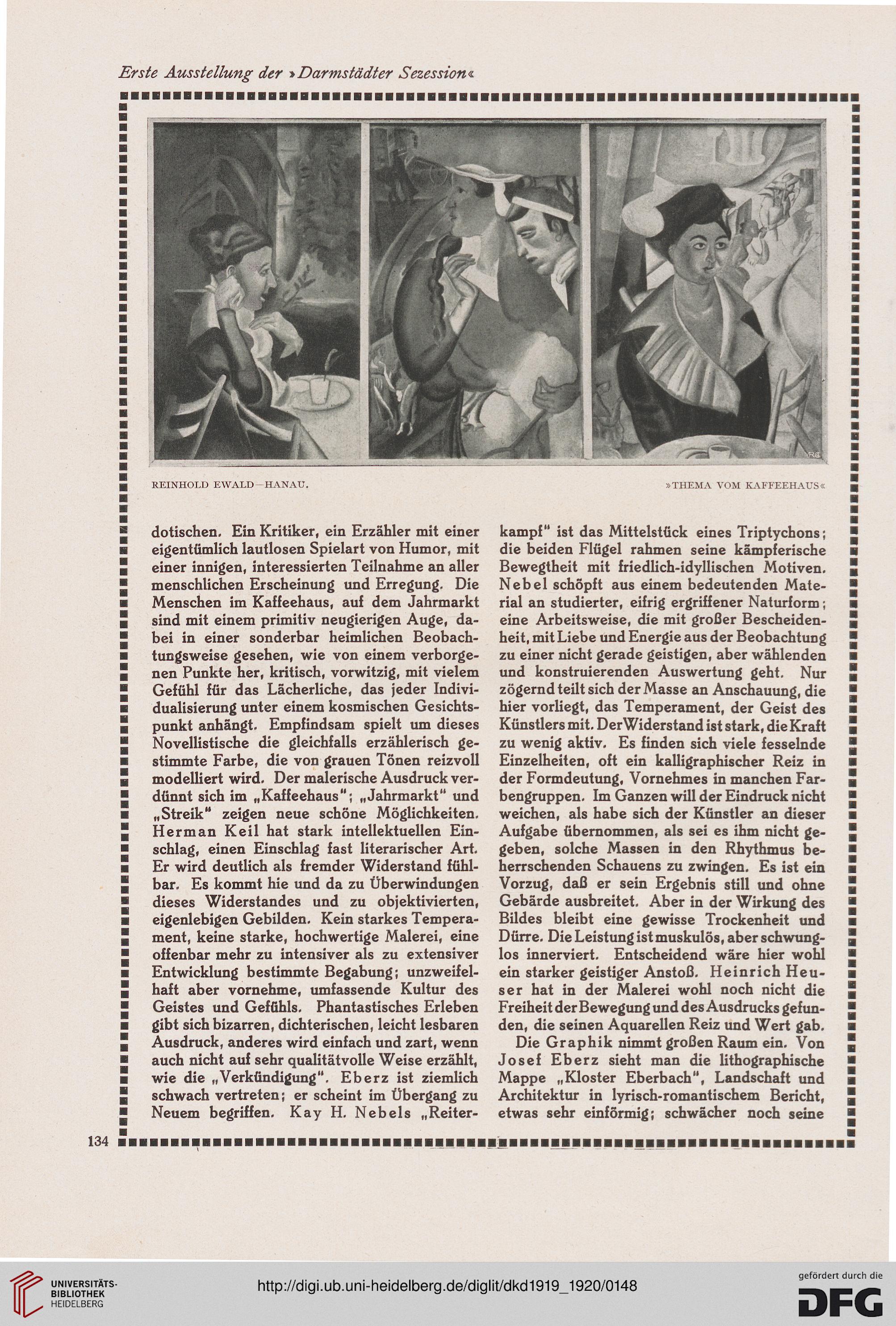

REINH07.D EWALD-HANAU.

»THEMA VOM KAFFEEHAUS«

dotischen. Ein Kritiker, ein Erzähler mit einer

eigentümlich lautlosen Spielart von Humor, mit

einer innigen, interessierten Teilnahme an aller

menschlichen Erscheinung und Erregung. Die

Menschen im Kaffeehaus, auf dem Jahrmarkt

sind mit einem primitiv neugierigen Auge, da-

bei in einer sonderbar heimlichen Beobach-

tungsweise gesehen, wie von einem verborge-

nen Punkte her, kritisch, vorwitzig, mit vielem

Gefühl für das Lächerliche, das jeder Indivi-

dualisierung unter einem kosmischen Gesichts-

punkt anhängt. Empfindsam spielt um dieses

Novellistische die gleichfalls erzählerisch ge-

stimmte Farbe, die von grauen Tönen reizvoll

modelliert wird. Der malerische Ausdruck ver-

dünnt sich im „Kaffeehaus"; „Jahrmarkt" und

„Streik" zeigen neue schöne Möglichkeiten.

Herman Keil hat stark intellektuellen Ein-

schlag, einen Einschlag fast literarischer Art.

Er wird deutlich als fremder Widerstand fühl-

bar. Es kommt hie und da zu Überwindungen

dieses Widerstandes und zu objektivierten,

eigenlebigen Gebilden. Kein starkes Tempera-

ment, keine starke, hochwertige Malerei, eine

offenbar mehr zu intensiver als zu extensiver

Entwicklung bestimmte Begabung; unzweifel-

haft aber vornehme, umfassende Kultur des

Geistes und Gefühls. Phantastisches Erleben

gibt sich bizarren, dichterischen, leicht lesbaren

Ausdruck, anderes wird einfach und zart, wenn

auch nicht auf sehr qualitätvolle Weise erzählt,

wie die „Verkündigung". Eberz ist ziemlich

schwach vertreten; er scheint im Übergang zu

Neuem begriffen. Kay H. Nebels „Reiter-

kampf" ist das Mittelstück eines Triptychons;

die beiden Flügel rahmen seine kämpferische

Bewegtheit mit friedlich-idyllischen Motiven.

Nebel schöpft aus einem bedeutenden Mate-

rial an studierter, eifrig ergriffener Naturform;

eine Arbeitsweise, die mit großer Bescheiden-

heit, mit Liebe und Energie aus der Beobachtung

zu einer nicht gerade geistigen, aber wählenden

und konstruierenden Auswertung geht. Nur

zögernd teilt sich der Masse an Anschauung, die

hier vorliegt, das Temperament, der Geist des

Künstlers mit. DerWiderstand ist stark, die Kraft

zu wenig aktiv. Es finden sich viele fesselnde

Einzelheiten, oft ein kalligraphischer Reiz in

der Formdeutung, Vornehmes in manchen Far-

bengruppen. Im Ganzen will der Eindruck nicht

weichen, als habe sich der Künstler an dieser

Aufgabe übernommen, als sei es ihm nicht ge-

geben, solche Massen in den Rhythmus be-

herrschenden Schauens zu zwingen. Es ist ein

Vorzug, daß er sein Ergebnis still und ohne

Gebärde ausbreitet. Aber in der Wirkung des

Bildes bleibt eine gewisse Trockenheit und

Dürre. Die Leistung ist muskulös, aber schwung-

los innerviert. Entscheidend wäre hier wohl

ein starker geistiger Anstoß. Heinrich Heu-

ser hat in der Malerei wohl noch nicht die

Freiheit der Bewegung und des Ausdrucks gefun-

den, die seinen Aquarellen Reiz und Wert gab.

Die Graphik nimmt großen Raum ein. Von

Josef Eberz sieht man die lithographische

Mappe „Kloster Eberbach", Landschaft und

Architektur in lyrisch-romantischem Bericht,

etwas sehr einförmig; schwächer noch seine

REINH07.D EWALD-HANAU.

»THEMA VOM KAFFEEHAUS«

dotischen. Ein Kritiker, ein Erzähler mit einer

eigentümlich lautlosen Spielart von Humor, mit

einer innigen, interessierten Teilnahme an aller

menschlichen Erscheinung und Erregung. Die

Menschen im Kaffeehaus, auf dem Jahrmarkt

sind mit einem primitiv neugierigen Auge, da-

bei in einer sonderbar heimlichen Beobach-

tungsweise gesehen, wie von einem verborge-

nen Punkte her, kritisch, vorwitzig, mit vielem

Gefühl für das Lächerliche, das jeder Indivi-

dualisierung unter einem kosmischen Gesichts-

punkt anhängt. Empfindsam spielt um dieses

Novellistische die gleichfalls erzählerisch ge-

stimmte Farbe, die von grauen Tönen reizvoll

modelliert wird. Der malerische Ausdruck ver-

dünnt sich im „Kaffeehaus"; „Jahrmarkt" und

„Streik" zeigen neue schöne Möglichkeiten.

Herman Keil hat stark intellektuellen Ein-

schlag, einen Einschlag fast literarischer Art.

Er wird deutlich als fremder Widerstand fühl-

bar. Es kommt hie und da zu Überwindungen

dieses Widerstandes und zu objektivierten,

eigenlebigen Gebilden. Kein starkes Tempera-

ment, keine starke, hochwertige Malerei, eine

offenbar mehr zu intensiver als zu extensiver

Entwicklung bestimmte Begabung; unzweifel-

haft aber vornehme, umfassende Kultur des

Geistes und Gefühls. Phantastisches Erleben

gibt sich bizarren, dichterischen, leicht lesbaren

Ausdruck, anderes wird einfach und zart, wenn

auch nicht auf sehr qualitätvolle Weise erzählt,

wie die „Verkündigung". Eberz ist ziemlich

schwach vertreten; er scheint im Übergang zu

Neuem begriffen. Kay H. Nebels „Reiter-

kampf" ist das Mittelstück eines Triptychons;

die beiden Flügel rahmen seine kämpferische

Bewegtheit mit friedlich-idyllischen Motiven.

Nebel schöpft aus einem bedeutenden Mate-

rial an studierter, eifrig ergriffener Naturform;

eine Arbeitsweise, die mit großer Bescheiden-

heit, mit Liebe und Energie aus der Beobachtung

zu einer nicht gerade geistigen, aber wählenden

und konstruierenden Auswertung geht. Nur

zögernd teilt sich der Masse an Anschauung, die

hier vorliegt, das Temperament, der Geist des

Künstlers mit. DerWiderstand ist stark, die Kraft

zu wenig aktiv. Es finden sich viele fesselnde

Einzelheiten, oft ein kalligraphischer Reiz in

der Formdeutung, Vornehmes in manchen Far-

bengruppen. Im Ganzen will der Eindruck nicht

weichen, als habe sich der Künstler an dieser

Aufgabe übernommen, als sei es ihm nicht ge-

geben, solche Massen in den Rhythmus be-

herrschenden Schauens zu zwingen. Es ist ein

Vorzug, daß er sein Ergebnis still und ohne

Gebärde ausbreitet. Aber in der Wirkung des

Bildes bleibt eine gewisse Trockenheit und

Dürre. Die Leistung ist muskulös, aber schwung-

los innerviert. Entscheidend wäre hier wohl

ein starker geistiger Anstoß. Heinrich Heu-

ser hat in der Malerei wohl noch nicht die

Freiheit der Bewegung und des Ausdrucks gefun-

den, die seinen Aquarellen Reiz und Wert gab.

Die Graphik nimmt großen Raum ein. Von

Josef Eberz sieht man die lithographische

Mappe „Kloster Eberbach", Landschaft und

Architektur in lyrisch-romantischem Bericht,

etwas sehr einförmig; schwächer noch seine