Erziehung der Künstler an staatlichen Schulen.

unter den Schülern wirklich ernsthaft gefördert

wird. Die Gewerbe-, Handwerker- Fach- und

Baugewerkschulen müssen deshalb ihr Ziel in

allen Lehrfächern mit derselben klaren, nüch-

ternen Sachlichkeit verfolgen, die in den Ma-

schinenbauabteilungen gleichartiger Schulen so

überzeugend und erfreulich wirkt. Dann wer-

den sie ihren doppelten Zweck erfüllen, hand-

geschickte und materialkundige Hilfskräfte für

Werkstatt und Zeichenbüro zu erziehen und

gleichzeitig den künstlerisch Begabten die not-

wendige handwerkliche Unterlage für eine ge-

sunde Kunstausbildung zu schaffen. Dement-

sprechend muß der Lehrgang des Vorzubilden-

den einer regelrechten werkstattmäßigen Lehre

soweit als möglich entsprechen. — Notwen-

digerweise muß dies vor dem Eintritt in die

Kunstschule geschehen, weil die als leicht und

angenehm empfundene Tätigkeit des eigenen

Erfindens, Entwerfens und freien Studierens in

der Kunstschule so stark in den Vordergrund

tritt, daß eine nur nebenher betriebene Hand-

werksbelehrung über einen dilettantischen Grad

nicht hinausführen würde. Deshalb muß sie,

ernst und sachlich als Hauptfach betrieben, vor

die künstlerische Erziehung gelegt werden.

Bis vor etwas mehr als hundert Jahren gab

es keine Kunstschulen in unserem Sinne. Die

Laufbahn des Künstlers begann als Lehrling in

der Werkstatt eines Meisters, der seine Kunst

durchaus als nützliches Gewerbe betrachtete,

das er mit Ernst und Anstand betrieb. Die Art

des Lehrganges war darauf zugeschnitten, tüch-

tige Gehilfen oder Meister heranzubilden. Erst

die besonderen Leistungen ließen ihn aus der

Reihe seiner Händwerksberufsgenossen heraus-

treten, nicht aber eine Erziehung, die ihn von

vornherein zum Genie stempelte.

Demgemäß muß die Ausbildung eine werk-

stattmäßige Berufsausbildung sein in dem

Fach, dem der Schüler nach seiner Begabung

und Neigung und nach seiner Vorbildung an-

gehört. Zeigen sich im Verlaufe der Ausbildung

besondere Anlage und Liebe zu einem anderen

Kunstfach, so muß dem Schüler die Möglichkeit

gelassen werden, Lehrer und Werkstatt zu

wechseln. Das setzt seitens der Unterrichts-

leiter das sichere Erkennen besonderer Be-

gabungen für die verschiedenen Kunstfächer

und deren sorgfältige Pflege und Förderung

voraus. Wie in jedem anderen Kunstzweige

müssen jene Talente, die im Laufe der Ent-

wicklung eine spezifische Begabung für freie

Malerei oder freie Plastik zeigen, in besonderen

Abteilungen unter der Leitung geeigneter Künst-

ler vereinigt werden. Die Schüler einer Kunst-

schule, deren Ausbildung für freie Malerei oder

freie Plastik durch eine besondere Begabung

hierfür gerechtfertigt ist, werden dann aber

nicht, wie bisher, nach Hunderten zählen, son-

dern auf Wenige beschränkt bleiben. Das ist

von sozialwirtschaftlicher Bedeutung, und es

würde schon hierdurch allein die Reform der

Kunstschulen genügend begründet sein.

AUS DER PROGRAMMSCHRIFT I9I9: »ERZIEHUNG DER

KÜNSTLER AN STAATL. SCHULEN« VON PROF. BRUNO PAUL.

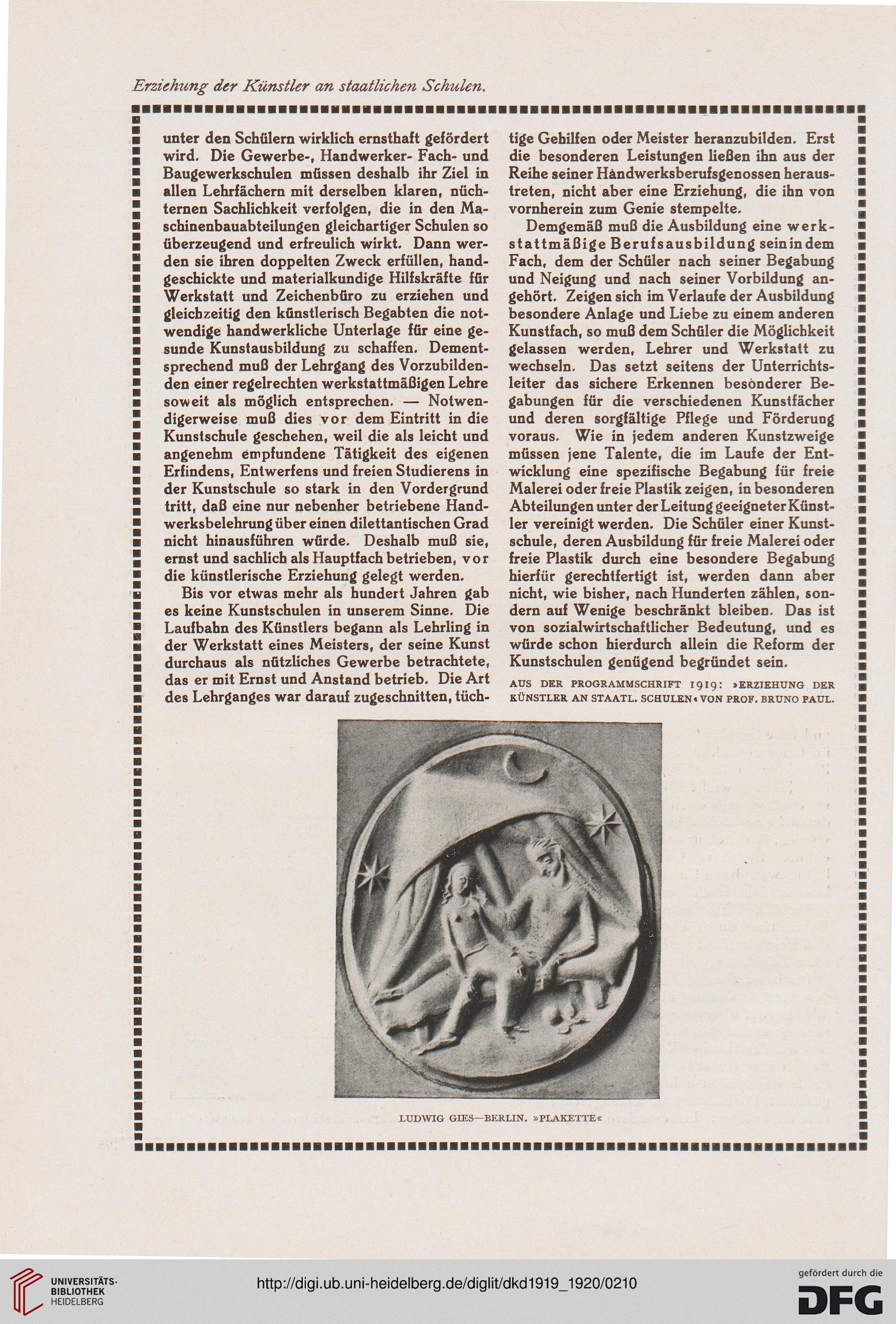

LUDWIG GLES—BERLIN. »PLAKETTE«

unter den Schülern wirklich ernsthaft gefördert

wird. Die Gewerbe-, Handwerker- Fach- und

Baugewerkschulen müssen deshalb ihr Ziel in

allen Lehrfächern mit derselben klaren, nüch-

ternen Sachlichkeit verfolgen, die in den Ma-

schinenbauabteilungen gleichartiger Schulen so

überzeugend und erfreulich wirkt. Dann wer-

den sie ihren doppelten Zweck erfüllen, hand-

geschickte und materialkundige Hilfskräfte für

Werkstatt und Zeichenbüro zu erziehen und

gleichzeitig den künstlerisch Begabten die not-

wendige handwerkliche Unterlage für eine ge-

sunde Kunstausbildung zu schaffen. Dement-

sprechend muß der Lehrgang des Vorzubilden-

den einer regelrechten werkstattmäßigen Lehre

soweit als möglich entsprechen. — Notwen-

digerweise muß dies vor dem Eintritt in die

Kunstschule geschehen, weil die als leicht und

angenehm empfundene Tätigkeit des eigenen

Erfindens, Entwerfens und freien Studierens in

der Kunstschule so stark in den Vordergrund

tritt, daß eine nur nebenher betriebene Hand-

werksbelehrung über einen dilettantischen Grad

nicht hinausführen würde. Deshalb muß sie,

ernst und sachlich als Hauptfach betrieben, vor

die künstlerische Erziehung gelegt werden.

Bis vor etwas mehr als hundert Jahren gab

es keine Kunstschulen in unserem Sinne. Die

Laufbahn des Künstlers begann als Lehrling in

der Werkstatt eines Meisters, der seine Kunst

durchaus als nützliches Gewerbe betrachtete,

das er mit Ernst und Anstand betrieb. Die Art

des Lehrganges war darauf zugeschnitten, tüch-

tige Gehilfen oder Meister heranzubilden. Erst

die besonderen Leistungen ließen ihn aus der

Reihe seiner Händwerksberufsgenossen heraus-

treten, nicht aber eine Erziehung, die ihn von

vornherein zum Genie stempelte.

Demgemäß muß die Ausbildung eine werk-

stattmäßige Berufsausbildung sein in dem

Fach, dem der Schüler nach seiner Begabung

und Neigung und nach seiner Vorbildung an-

gehört. Zeigen sich im Verlaufe der Ausbildung

besondere Anlage und Liebe zu einem anderen

Kunstfach, so muß dem Schüler die Möglichkeit

gelassen werden, Lehrer und Werkstatt zu

wechseln. Das setzt seitens der Unterrichts-

leiter das sichere Erkennen besonderer Be-

gabungen für die verschiedenen Kunstfächer

und deren sorgfältige Pflege und Förderung

voraus. Wie in jedem anderen Kunstzweige

müssen jene Talente, die im Laufe der Ent-

wicklung eine spezifische Begabung für freie

Malerei oder freie Plastik zeigen, in besonderen

Abteilungen unter der Leitung geeigneter Künst-

ler vereinigt werden. Die Schüler einer Kunst-

schule, deren Ausbildung für freie Malerei oder

freie Plastik durch eine besondere Begabung

hierfür gerechtfertigt ist, werden dann aber

nicht, wie bisher, nach Hunderten zählen, son-

dern auf Wenige beschränkt bleiben. Das ist

von sozialwirtschaftlicher Bedeutung, und es

würde schon hierdurch allein die Reform der

Kunstschulen genügend begründet sein.

AUS DER PROGRAMMSCHRIFT I9I9: »ERZIEHUNG DER

KÜNSTLER AN STAATL. SCHULEN« VON PROF. BRUNO PAUL.

LUDWIG GLES—BERLIN. »PLAKETTE«