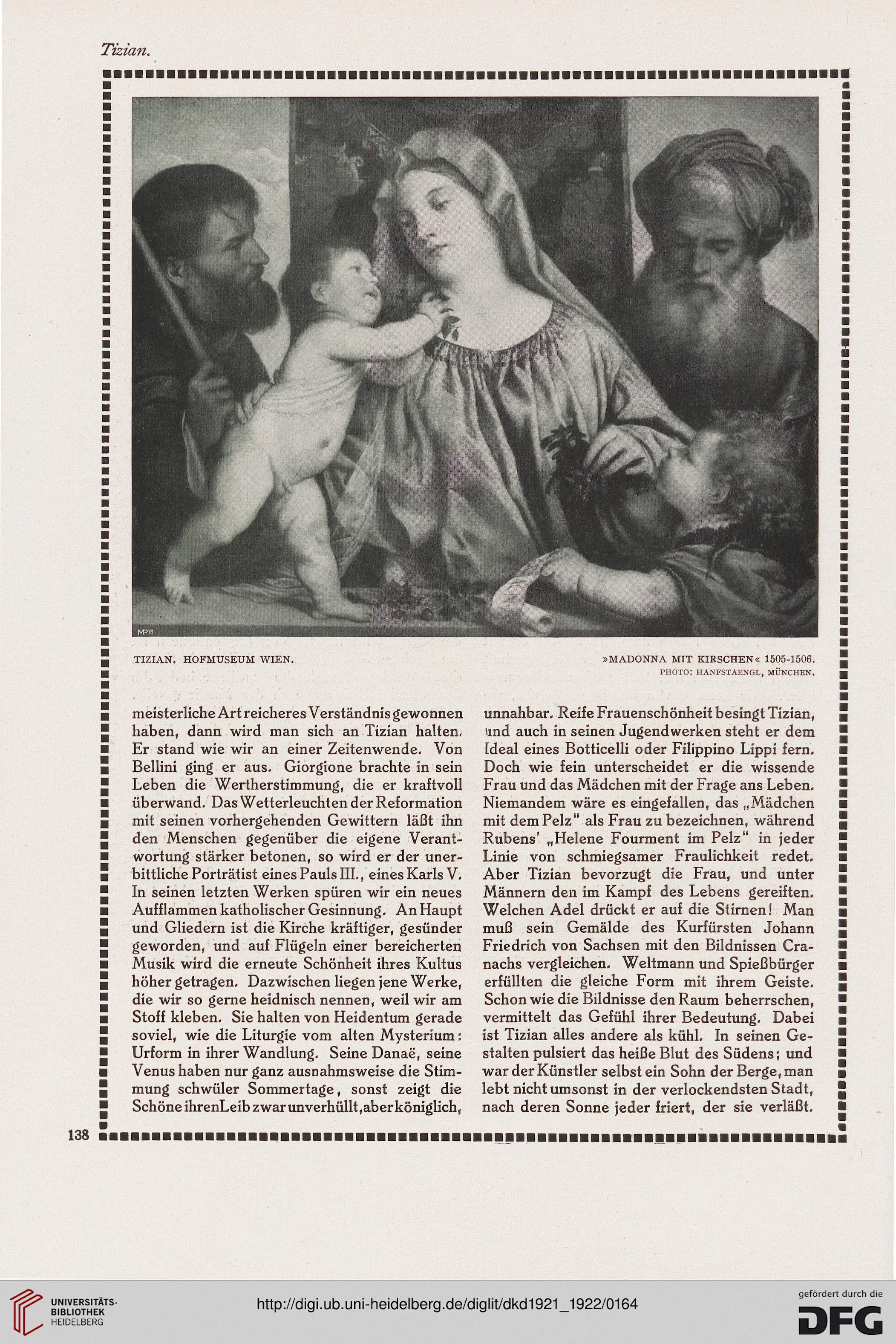

Tizian.

meisterliche Art reicheres Verständnis gewonnen

haben, dann wird man sich an Tizian halten.

Er stand wie wir an einer Zeitenwende. Von

Bellini ging er aus. Giorgione brachte in sein

Leben die Wertherstimmung, die er kraftvoll

überwand. Das Wetterleuchten der Reformation

mit seinen vorhergehenden Gewittern läßt ihn

den Menschen gegenüber die eigene Verant-

wortung stärker betonen, so wird er der uner-

bittliche Porträtist eines Pauls III., eines Karls V.

In seinen letzten Werken spüren wir ein neues

Aufflammen katholischer Gesinnung. An Haupt

und Gliedern ist die Kirche kräftiger, gesünder

geworden, und auf Flügeln einer bereicherten

Musik wird die erneute Schönheit ihres Kultus

höher getragen. Dazwischen liegen jene Werke,

die wir so gerne heidnisch nennen, weil wir am

Stoff kleben. Sie halten von Heidentum gerade

soviel, wie die Liturgie vom alten Mysterium:

Urform in ihrer Wandlung. Seine Danae, seine

Venus haben nur ganz ausnahmsweise die Stim-

mung schwüler Sommertage, sonst zeigt die

Schöne ihrenLeib zwar unverhüllt,aberköniglich,

unnahbar. Reife Frauenschönheit besingt Tizian,

und auch in seinen Jugendwerken steht er dem

Ideal eines Botticelli oder Filippino Lippi fern.

Doch wie fein unterscheidet er die wissende

Frau und das Mädchen mit der Frage ans Leben.

Niemandem wäre es eingefallen, das „Mädchen

mit dem Pelz" als Frau zu bezeichnen, während

Rubens' „Helene Fourment im Pelz" in jeder

Linie von schmiegsamer Fraulichkeit redet.

Aber Tizian bevorzugt die Frau, und unter

Männern den im Kampf des Lebens gereiften.

Welchen Adel drückt er auf die Stirnen! Man

muß sein Gemälde des Kurfürsten Johann

Friedrich von Sachsen mit den Bildnissen Cra-

nachs vergleichen. Weltmann und Spießbürger

erfüllten die gleiche Form mit ihrem Geiste.

Schon wie die Bildnisse den Raum beherrschen,

vermittelt das Gefühl ihrer Bedeutung. Dabei

ist Tizian alles andere als kühl. In seinen Ge-

stalten pulsiert das heiße Blut des Südens; und

war der Künstler selbst ein Sohn der Berge, man

lebt nicht umsonst in der verlockendsten Stadt,

nach deren Sonne jeder friert, der sie verläßt.

138

meisterliche Art reicheres Verständnis gewonnen

haben, dann wird man sich an Tizian halten.

Er stand wie wir an einer Zeitenwende. Von

Bellini ging er aus. Giorgione brachte in sein

Leben die Wertherstimmung, die er kraftvoll

überwand. Das Wetterleuchten der Reformation

mit seinen vorhergehenden Gewittern läßt ihn

den Menschen gegenüber die eigene Verant-

wortung stärker betonen, so wird er der uner-

bittliche Porträtist eines Pauls III., eines Karls V.

In seinen letzten Werken spüren wir ein neues

Aufflammen katholischer Gesinnung. An Haupt

und Gliedern ist die Kirche kräftiger, gesünder

geworden, und auf Flügeln einer bereicherten

Musik wird die erneute Schönheit ihres Kultus

höher getragen. Dazwischen liegen jene Werke,

die wir so gerne heidnisch nennen, weil wir am

Stoff kleben. Sie halten von Heidentum gerade

soviel, wie die Liturgie vom alten Mysterium:

Urform in ihrer Wandlung. Seine Danae, seine

Venus haben nur ganz ausnahmsweise die Stim-

mung schwüler Sommertage, sonst zeigt die

Schöne ihrenLeib zwar unverhüllt,aberköniglich,

unnahbar. Reife Frauenschönheit besingt Tizian,

und auch in seinen Jugendwerken steht er dem

Ideal eines Botticelli oder Filippino Lippi fern.

Doch wie fein unterscheidet er die wissende

Frau und das Mädchen mit der Frage ans Leben.

Niemandem wäre es eingefallen, das „Mädchen

mit dem Pelz" als Frau zu bezeichnen, während

Rubens' „Helene Fourment im Pelz" in jeder

Linie von schmiegsamer Fraulichkeit redet.

Aber Tizian bevorzugt die Frau, und unter

Männern den im Kampf des Lebens gereiften.

Welchen Adel drückt er auf die Stirnen! Man

muß sein Gemälde des Kurfürsten Johann

Friedrich von Sachsen mit den Bildnissen Cra-

nachs vergleichen. Weltmann und Spießbürger

erfüllten die gleiche Form mit ihrem Geiste.

Schon wie die Bildnisse den Raum beherrschen,

vermittelt das Gefühl ihrer Bedeutung. Dabei

ist Tizian alles andere als kühl. In seinen Ge-

stalten pulsiert das heiße Blut des Südens; und

war der Künstler selbst ein Sohn der Berge, man

lebt nicht umsonst in der verlockendsten Stadt,

nach deren Sonne jeder friert, der sie verläßt.

138