Maria Caspar-Filscr.

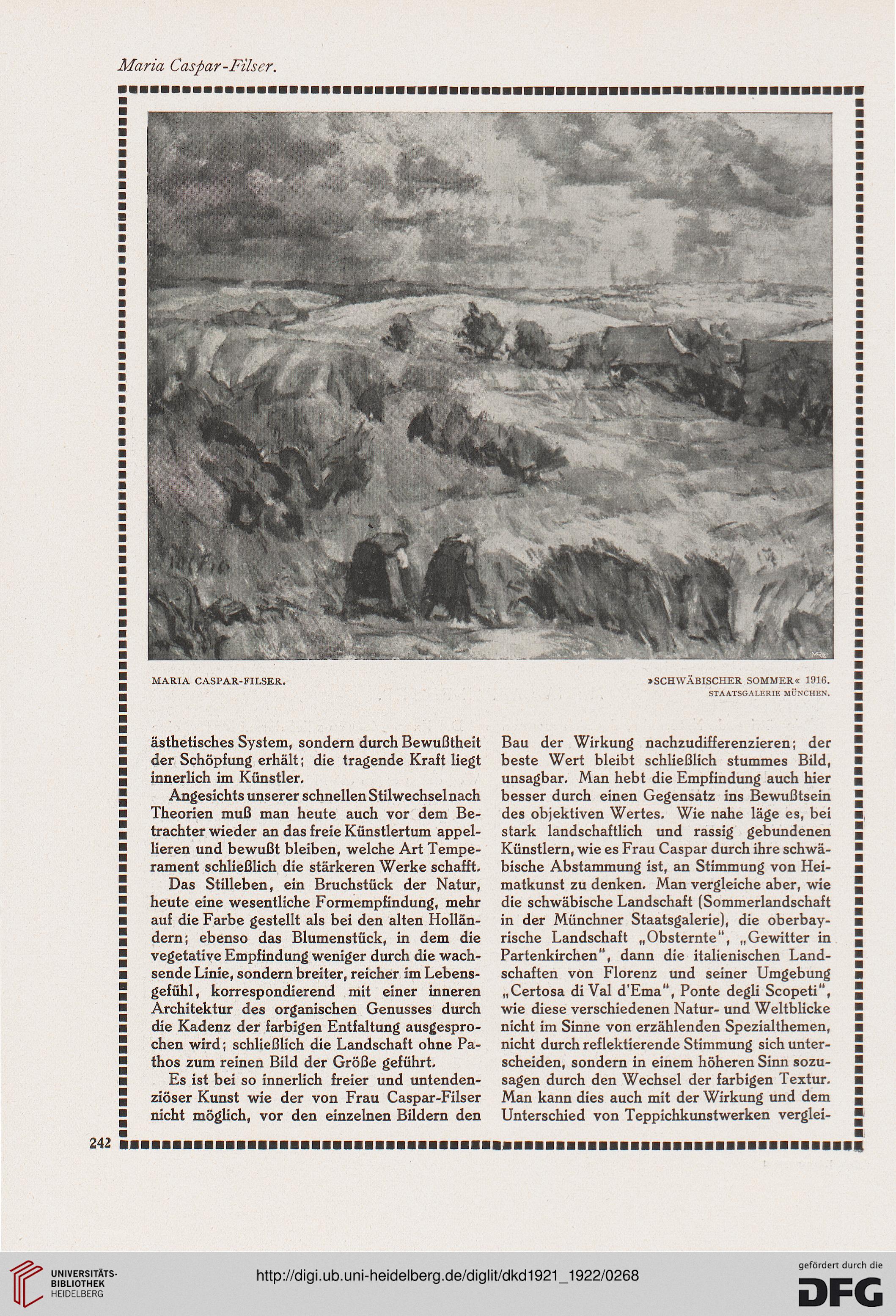

MARIA CASPAR-FILSER.

>SCHWÄBISCHER SOMMER« 1916.

STAATSGAI.KR1E MÜNCHEN.

ästhetisches System, sondern durch Bewußtheit

der Schöpfung erhält; die tragende Kraft liegt

innerlich im Künstler.

Angesichts unserer schnellen Stilwechselnach

Theorien muß man heute auch vor dem Be-

trachter wieder an das freie Künstlertum appel-

lieren und bewußt bleiben, welche Art Tempe-

rament schließlich die stärkeren Werke schafft.

Das Stilleben, ein Bruchstück der Natur,

heute eine wesentliche Formempfindung, mehr

auf die Farbe gestellt als bei den alten Hollän-

dern; ebenso das Blumenstück, in dem die

vegetative Empfindung weniger durch die wach-

sende Linie, sondern breiter, reicher im Lebens-

gefühl, korrespondierend mit einer inneren

Architektur des organischen Genusses durch

die Kadenz der farbigen Entfaltung ausgespro-

chen wird; schließlich die Landschaft ohne Pa-

thos zum reinen Bild der Größe geführt.

Es ist bei so innerlich freier und untenden-

ziöser Kunst wie der von Frau Caspar-Filser

nicht möglich, vor den einzelnen Bildern den

Bau der Wirkung nachzudifferenzieren; der

beste Wert bleibt schließlich stummes Bild,

unsagbar. Man hebt die Empfindung auch hier

besser durch einen Gegensatz ins Bewußtsein

des objektiven Wertes. Wie nahe läge es, bei

stark landschaftlich und rassig gebundenen

Künstlern, wie es Frau Caspar durch ihre schwä-

bische Abstammung ist, an Stimmung von Hei-

matkunst zu denken. Man vergleiche aber, wie

die schwäbische Landschaft (Sommerlandschaft

in der Münchner Staatsgalerie), die oberbay-

rische Landschaft „Obsternte", „Gewitter in

Partenkirchen", dann die italienischen Land-

schaften von Florenz und seiner Umgebung

„Certosa di Val d'Ema", Ponte degli Scopeti",

wie diese verschiedenen Natur- und Weltblicke

nicht im Sinne von erzählenden Spezialthemen,

nicht durch reflektierende Stimmung sich unter-

scheiden, sondern in einem höheren Sinn sozu-

sagen durch den Wechsel der farbigen Textur.

Man kann dies auch mit der Wirkung und dem

Unterschied von Teppichkunstwerken verglei-

MARIA CASPAR-FILSER.

>SCHWÄBISCHER SOMMER« 1916.

STAATSGAI.KR1E MÜNCHEN.

ästhetisches System, sondern durch Bewußtheit

der Schöpfung erhält; die tragende Kraft liegt

innerlich im Künstler.

Angesichts unserer schnellen Stilwechselnach

Theorien muß man heute auch vor dem Be-

trachter wieder an das freie Künstlertum appel-

lieren und bewußt bleiben, welche Art Tempe-

rament schließlich die stärkeren Werke schafft.

Das Stilleben, ein Bruchstück der Natur,

heute eine wesentliche Formempfindung, mehr

auf die Farbe gestellt als bei den alten Hollän-

dern; ebenso das Blumenstück, in dem die

vegetative Empfindung weniger durch die wach-

sende Linie, sondern breiter, reicher im Lebens-

gefühl, korrespondierend mit einer inneren

Architektur des organischen Genusses durch

die Kadenz der farbigen Entfaltung ausgespro-

chen wird; schließlich die Landschaft ohne Pa-

thos zum reinen Bild der Größe geführt.

Es ist bei so innerlich freier und untenden-

ziöser Kunst wie der von Frau Caspar-Filser

nicht möglich, vor den einzelnen Bildern den

Bau der Wirkung nachzudifferenzieren; der

beste Wert bleibt schließlich stummes Bild,

unsagbar. Man hebt die Empfindung auch hier

besser durch einen Gegensatz ins Bewußtsein

des objektiven Wertes. Wie nahe läge es, bei

stark landschaftlich und rassig gebundenen

Künstlern, wie es Frau Caspar durch ihre schwä-

bische Abstammung ist, an Stimmung von Hei-

matkunst zu denken. Man vergleiche aber, wie

die schwäbische Landschaft (Sommerlandschaft

in der Münchner Staatsgalerie), die oberbay-

rische Landschaft „Obsternte", „Gewitter in

Partenkirchen", dann die italienischen Land-

schaften von Florenz und seiner Umgebung

„Certosa di Val d'Ema", Ponte degli Scopeti",

wie diese verschiedenen Natur- und Weltblicke

nicht im Sinne von erzählenden Spezialthemen,

nicht durch reflektierende Stimmung sich unter-

scheiden, sondern in einem höheren Sinn sozu-

sagen durch den Wechsel der farbigen Textur.

Man kann dies auch mit der Wirkung und dem

Unterschied von Teppichkunstwerken verglei-