fast identisch aufgeführt, besitzen in den

Obergeschossen eine helle Ziegelverblen-

dung. Dekorativ sind die beiden Doppelach-

sen des ersten Obergeschosses durch eine

vegetabile Ornamentik unter Überfangbögen

hervorgehoben. In Korrespondenz zu dem

um 1900 errichteten Putzbau Nr. 10 betonte

Oetken die Ecklage des Gebäudes Nr. 9

durch einen dreigeschossigen Turmerker.

Einejüngere BaugruppeausderZeitum 1910

säumt den Heiligengeistwall unmittelbar

westlich der Langen Straße (Nr. 1, 2). Für die

einheitliche Fassadenkonzeption dieser bei-

den dreigeschossigen Putzbauten mit dem

zweigeschossigen Zwischentrakt, in deren

Erscheinungsbild barockisierende Elemente

wie die geschweiften Giebel und die kolossa-

len Pilasterrahmungen aufleben, war der Ar-

chitekt E. Bruns verantwortlich. Er paßte das

ältere Gebäude Nr. 1, das bis dahin einen

Krüppelwalm besaß, und dessen Anbau

(1891 als Terrasse angefügt) 1923 dem im

folgenden Jahr ausgeführten und von einem

Mansarddach geschlossenen Neubau Nr. 2

an.

Die beiden einzigen Gebäude auf der Nord-

seite des Heiligengeistwalls südlich der

Stadtgrabenbrücke am Beginn der Heiligen-

geiststraße stehen an der Stelle der beiden

von Winck 1805/07 errichteten Torhäuser.

Nach deren Abbruch wurden hier zwei zwei-

geschossige Wohn-/Geschäftshäuser erbaut

(Lange Straße 1 und 91). Während das westli-

che (Nr. 91, erb. 1869) durch Umbau und Auf-

stockung 1916 stark verändert wurde, ent-

spricht das östliche (Nr. 1) im Äußeren weit-

gehend dem originalen Zustand. Bei dem

Entwurf des 1872 ausgeführten Hauses, das

über einem abschließenden Mezzaninge-

schoß ein Vollwalm deckt, bediente sich G.

Schnitger eines palladianisch gefärbten Spät-

klassizismus’. Die Torsituation am ehemali-

gen Haarentor markierte auf der Nordseite bis

zu seinem Abriß 1955 der neugotische Back-

steinbau des 1880 erbauten Spritzenhauses.

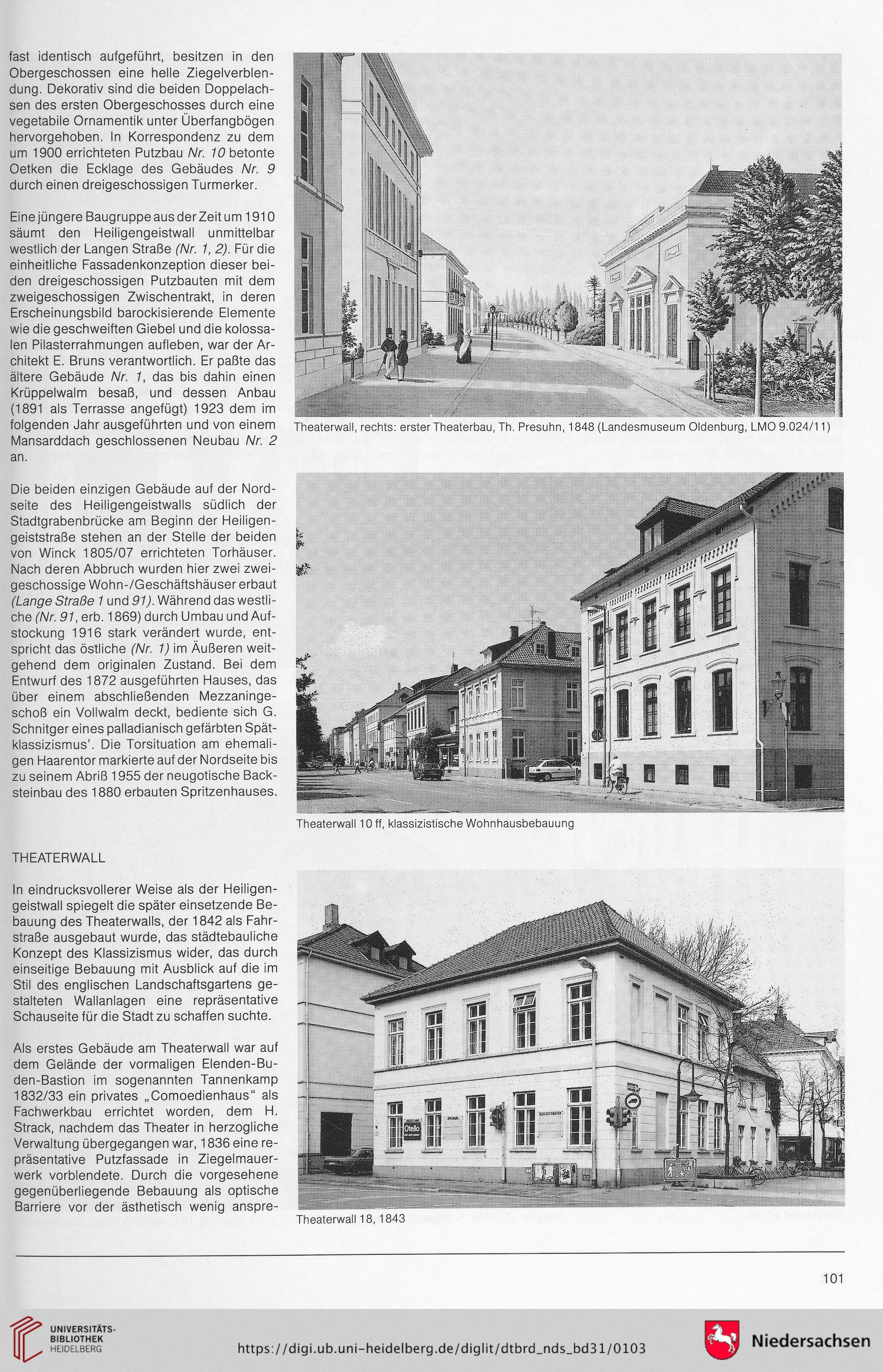

Theaterwall, rechts: erster Theaterbau, Th. Presuhn, 1848 (Landesmuseum Oldenburg, LMO 9.024/11)

Theaterwall 10 ff, klassizistische Wohnhausbebauung

THE ATER WALL

In eindrucksvollerer Weise als der Heiligen-

geistwall spiegelt die später einsetzende Be-

bauung des Theaterwalls, der 1842 als Fahr-

straße ausgebaut wurde, das städtebauliche

Konzept des Klassizismus wider, das durch

einseitige Bebauung mit Ausblick auf die im

Stil des englischen Landschaftsgartens ge-

stalteten Wallanlagen eine repräsentative

Schauseite für die Stadt zu schaffen suchte.

Als erstes Gebäude am Theaterwall war auf

dem Gelände der vormaligen Elenden-Bu-

den-Bastion im sogenannten Tannenkamp

1832/33 ein privates „Comoedienhaus“ als

Fachwerkbau errichtet worden, dem H.

Strack, nachdem das Theater in herzogliche

Verwaltung übergegangen war, 1836 eine re-

präsentative Putzfassade in Ziegelmauer-

werk vorblendete. Durch die vorgesehene

gegenüberliegende Bebauung als optische

Barriere vor der ästhetisch wenig anspre-

Z v ’■ i 11 •

Theaterwall 18, 1843

101

Obergeschossen eine helle Ziegelverblen-

dung. Dekorativ sind die beiden Doppelach-

sen des ersten Obergeschosses durch eine

vegetabile Ornamentik unter Überfangbögen

hervorgehoben. In Korrespondenz zu dem

um 1900 errichteten Putzbau Nr. 10 betonte

Oetken die Ecklage des Gebäudes Nr. 9

durch einen dreigeschossigen Turmerker.

Einejüngere BaugruppeausderZeitum 1910

säumt den Heiligengeistwall unmittelbar

westlich der Langen Straße (Nr. 1, 2). Für die

einheitliche Fassadenkonzeption dieser bei-

den dreigeschossigen Putzbauten mit dem

zweigeschossigen Zwischentrakt, in deren

Erscheinungsbild barockisierende Elemente

wie die geschweiften Giebel und die kolossa-

len Pilasterrahmungen aufleben, war der Ar-

chitekt E. Bruns verantwortlich. Er paßte das

ältere Gebäude Nr. 1, das bis dahin einen

Krüppelwalm besaß, und dessen Anbau

(1891 als Terrasse angefügt) 1923 dem im

folgenden Jahr ausgeführten und von einem

Mansarddach geschlossenen Neubau Nr. 2

an.

Die beiden einzigen Gebäude auf der Nord-

seite des Heiligengeistwalls südlich der

Stadtgrabenbrücke am Beginn der Heiligen-

geiststraße stehen an der Stelle der beiden

von Winck 1805/07 errichteten Torhäuser.

Nach deren Abbruch wurden hier zwei zwei-

geschossige Wohn-/Geschäftshäuser erbaut

(Lange Straße 1 und 91). Während das westli-

che (Nr. 91, erb. 1869) durch Umbau und Auf-

stockung 1916 stark verändert wurde, ent-

spricht das östliche (Nr. 1) im Äußeren weit-

gehend dem originalen Zustand. Bei dem

Entwurf des 1872 ausgeführten Hauses, das

über einem abschließenden Mezzaninge-

schoß ein Vollwalm deckt, bediente sich G.

Schnitger eines palladianisch gefärbten Spät-

klassizismus’. Die Torsituation am ehemali-

gen Haarentor markierte auf der Nordseite bis

zu seinem Abriß 1955 der neugotische Back-

steinbau des 1880 erbauten Spritzenhauses.

Theaterwall, rechts: erster Theaterbau, Th. Presuhn, 1848 (Landesmuseum Oldenburg, LMO 9.024/11)

Theaterwall 10 ff, klassizistische Wohnhausbebauung

THE ATER WALL

In eindrucksvollerer Weise als der Heiligen-

geistwall spiegelt die später einsetzende Be-

bauung des Theaterwalls, der 1842 als Fahr-

straße ausgebaut wurde, das städtebauliche

Konzept des Klassizismus wider, das durch

einseitige Bebauung mit Ausblick auf die im

Stil des englischen Landschaftsgartens ge-

stalteten Wallanlagen eine repräsentative

Schauseite für die Stadt zu schaffen suchte.

Als erstes Gebäude am Theaterwall war auf

dem Gelände der vormaligen Elenden-Bu-

den-Bastion im sogenannten Tannenkamp

1832/33 ein privates „Comoedienhaus“ als

Fachwerkbau errichtet worden, dem H.

Strack, nachdem das Theater in herzogliche

Verwaltung übergegangen war, 1836 eine re-

präsentative Putzfassade in Ziegelmauer-

werk vorblendete. Durch die vorgesehene

gegenüberliegende Bebauung als optische

Barriere vor der ästhetisch wenig anspre-

Z v ’■ i 11 •

Theaterwall 18, 1843

101