setzte schwerpunktmäßig in den sechziger

Jahren des 19. Jh. ein. Sie erstreckte sich

aber einschließlich der gründerzeitlichen

Zweitbebauung bis zur Jahrhundertwende.

Daraus resultiert das differenzierte Erschei-

nungsbild der Gruppe von Baudenkmalen am

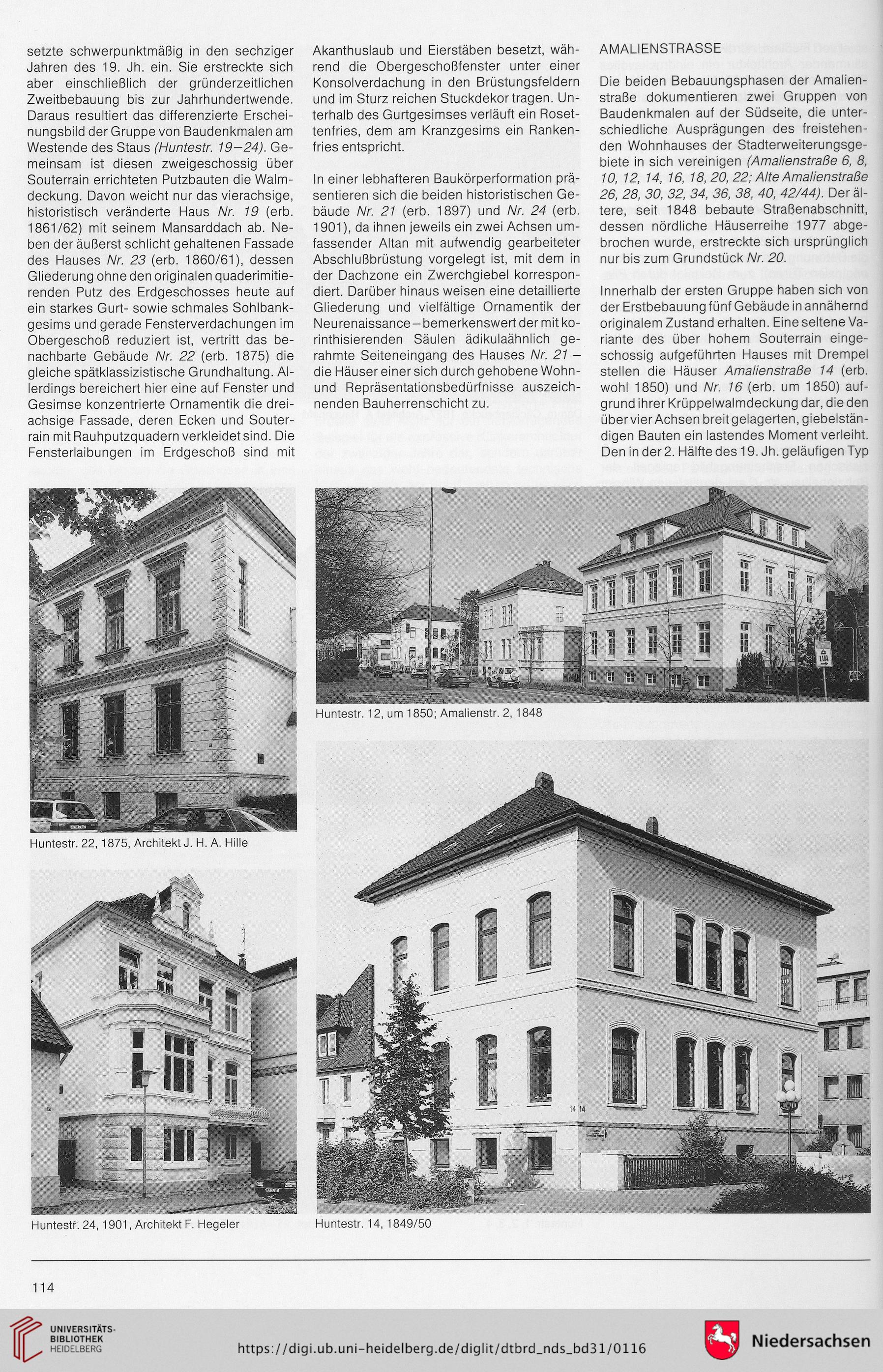

Westende des Staus (Huntestr. 19-24). Ge-

meinsam ist diesen zweigeschossig über

Souterrain errichteten Putzbauten die Walm-

deckung. Davon weicht nur das vierachsige,

historistisch veränderte Haus Nr. 19 (erb.

1861/62) mit seinem Mansarddach ab. Ne-

ben der äußerst schlicht gehaltenen Fassade

des Hauses Nr. 23 (erb. 1860/61), dessen

Gliederung ohne den originalen quaderimitie-

renden Putz des Erdgeschosses heute auf

ein starkes Gurt- sowie schmales Sohlbank-

gesims und gerade Fensterverdachungen im

Obergeschoß reduziert ist, vertritt das be-

nachbarte Gebäude Nr. 22 (erb. 1875) die

gleiche spätklassizistische Grundhaltung. Al-

lerdings bereichert hier eine auf Fenster und

Gesimse konzentrierte Ornamentik die drei-

achsige Fassade, deren Ecken und Souter-

rain mit Rauhputzquadern verkleidet sind. Die

Fensterlaibungen im Erdgeschoß sind mit

Huntestr. 22,1875, Architekt J. H. A. Hille

Huntestr: 24,1901, Architekt F. Hegeier

Akanthuslaub und Eierstäben besetzt, wäh-

rend die Obergeschoßfenster unter einer

Konsolverdachung in den Brüstungsfeldern

und im Sturz reichen Stuckdekortragen. Un-

terhalb des Gurtgesimses verläuft ein Roset-

tenfries, dem am Kranzgesims ein Ranken-

fries entspricht.

In einer lebhafteren Baukörperformation prä-

sentieren sich die beiden historistischen Ge-

bäude Nr. 21 (erb. 1897) und Nr. 24 (erb.

1901), da ihnen jeweils ein zwei Achsen um-

fassender Altan mit aufwendig gearbeiteter

Abschlußbrüstung vorgelegt ist, mit dem in

der Dachzone ein Zwerchgiebel korrespon-

diert. Darüber hinaus weisen eine detaillierte

Gliederung und vielfältige Ornamentik der

Neurenaissance-bemerkenswert der mit ko-

rinthisierenden Säulen ädikulaähnlich ge-

rahmte Seiteneingang des Hauses Nr. 21 -

die Häuser einer sich durch gehobene Wohn-

und Repräsentationsbedürfnisse auszeich-

nenden Bauherrenschicht zu.

AMALIENSTRASSE

Die beiden Bebauungsphasen der Amalien-

straße dokumentieren zwei Gruppen von

Baudenkmalen auf der Südseite, die unter-

schiedliche Ausprägungen des freistehen-

den Wohnhauses der Stadterweiterungsge-

biete in sich vereinigen (Amalienstraße 6, 8,

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Alte Amalienstraße

26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/44). Der äl-

tere, seit 1848 bebaute Straßenabschnitt,

dessen nördliche Häuserreihe 1977 abge-

brochen wurde, erstreckte sich ursprünglich

nur bis zum Grundstück Nr. 20.

Innerhalb der ersten Gruppe haben sich von

der Erstbebauung fünf Gebäude in annähernd

originalem Zustand erhalten. Eine seltene Va-

riante des über hohem Souterrain einge-

schossig aufgeführten Hauses mit Drempel

stellen die Häuser Amalienstraße 14 (erb.

wohl 1850) und Nr. 16 (erb. um 1850) auf-

grund ihrer Krüppelwalmdeckung dar, die den

übervier Achsen breit gelagerten, giebelstän-

digen Bauten ein lastendes Moment verleiht.

Den in der 2. Hälfte des 19. Jh. geläufigen Typ

Huntestr. 12, um 1850; Amalienstr. 2,1848

Huntestr. 14, 1849/50

114

Jahren des 19. Jh. ein. Sie erstreckte sich

aber einschließlich der gründerzeitlichen

Zweitbebauung bis zur Jahrhundertwende.

Daraus resultiert das differenzierte Erschei-

nungsbild der Gruppe von Baudenkmalen am

Westende des Staus (Huntestr. 19-24). Ge-

meinsam ist diesen zweigeschossig über

Souterrain errichteten Putzbauten die Walm-

deckung. Davon weicht nur das vierachsige,

historistisch veränderte Haus Nr. 19 (erb.

1861/62) mit seinem Mansarddach ab. Ne-

ben der äußerst schlicht gehaltenen Fassade

des Hauses Nr. 23 (erb. 1860/61), dessen

Gliederung ohne den originalen quaderimitie-

renden Putz des Erdgeschosses heute auf

ein starkes Gurt- sowie schmales Sohlbank-

gesims und gerade Fensterverdachungen im

Obergeschoß reduziert ist, vertritt das be-

nachbarte Gebäude Nr. 22 (erb. 1875) die

gleiche spätklassizistische Grundhaltung. Al-

lerdings bereichert hier eine auf Fenster und

Gesimse konzentrierte Ornamentik die drei-

achsige Fassade, deren Ecken und Souter-

rain mit Rauhputzquadern verkleidet sind. Die

Fensterlaibungen im Erdgeschoß sind mit

Huntestr. 22,1875, Architekt J. H. A. Hille

Huntestr: 24,1901, Architekt F. Hegeier

Akanthuslaub und Eierstäben besetzt, wäh-

rend die Obergeschoßfenster unter einer

Konsolverdachung in den Brüstungsfeldern

und im Sturz reichen Stuckdekortragen. Un-

terhalb des Gurtgesimses verläuft ein Roset-

tenfries, dem am Kranzgesims ein Ranken-

fries entspricht.

In einer lebhafteren Baukörperformation prä-

sentieren sich die beiden historistischen Ge-

bäude Nr. 21 (erb. 1897) und Nr. 24 (erb.

1901), da ihnen jeweils ein zwei Achsen um-

fassender Altan mit aufwendig gearbeiteter

Abschlußbrüstung vorgelegt ist, mit dem in

der Dachzone ein Zwerchgiebel korrespon-

diert. Darüber hinaus weisen eine detaillierte

Gliederung und vielfältige Ornamentik der

Neurenaissance-bemerkenswert der mit ko-

rinthisierenden Säulen ädikulaähnlich ge-

rahmte Seiteneingang des Hauses Nr. 21 -

die Häuser einer sich durch gehobene Wohn-

und Repräsentationsbedürfnisse auszeich-

nenden Bauherrenschicht zu.

AMALIENSTRASSE

Die beiden Bebauungsphasen der Amalien-

straße dokumentieren zwei Gruppen von

Baudenkmalen auf der Südseite, die unter-

schiedliche Ausprägungen des freistehen-

den Wohnhauses der Stadterweiterungsge-

biete in sich vereinigen (Amalienstraße 6, 8,

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Alte Amalienstraße

26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/44). Der äl-

tere, seit 1848 bebaute Straßenabschnitt,

dessen nördliche Häuserreihe 1977 abge-

brochen wurde, erstreckte sich ursprünglich

nur bis zum Grundstück Nr. 20.

Innerhalb der ersten Gruppe haben sich von

der Erstbebauung fünf Gebäude in annähernd

originalem Zustand erhalten. Eine seltene Va-

riante des über hohem Souterrain einge-

schossig aufgeführten Hauses mit Drempel

stellen die Häuser Amalienstraße 14 (erb.

wohl 1850) und Nr. 16 (erb. um 1850) auf-

grund ihrer Krüppelwalmdeckung dar, die den

übervier Achsen breit gelagerten, giebelstän-

digen Bauten ein lastendes Moment verleiht.

Den in der 2. Hälfte des 19. Jh. geläufigen Typ

Huntestr. 12, um 1850; Amalienstr. 2,1848

Huntestr. 14, 1849/50

114