Obergeschoß mit Pilastern eingefaßt und

schließlich durch ein Zwerchhaus mit einem

in Neurenaissanceformen reich dekorierten

Volutengiebel bekrönt wurden. Als das Ge-

bäude 1928 die Stadt erwarb, wurde es zu ei-

ner Technikerschule umgebaut.

Das benachbarte Haus Nr. 33,1862 für einen

Kaufmann in spätklassizistischen Formen un-

ter einem Walmdach errichtet, besaß ur-

sprünglich eine in Oldenburg selten gewählte

Erschließungsform, die sich heute noch in der

vierachsigen Fassade widerspiegelt. Da die

westliche, von Lisenen gerahmte Achse brei-

ter als die übrigen drei ausgebildet wurde,

konnte der Eingang mittig angelegt werden.

Anstelle der beiden Fenster westlich des Ein-

gangs öffnete sich ursprünglich im Erdge-

schoß eine Durchfahrt. Ais jüngstes Gebäude

schließt das Wohn-/Geschäftshaus Nr. 35/37

(erb. 1907, Architekt J. Kahle) die Gruppe an

der westlichen Einmündung der Bleicher-

straße mit seinem bogenförmig ausgebilde-

ten Mitteltrakt ab, den ein Zwerchhaus mit ge-

schweiftem Giebel hervorhebt. Unter Rück-

bezug auf ein in architektonischer Hinsicht

vorbildhaft empfundenes 18. Jh. werden die

beiden Obergeschosse durch Kolossalpila-

ster gegliedert, so daß ein flaches Fassaden-

relief entsteht.

Gegenüber auf dem spitzwinkeligen Grund-

stück zwischen Hafen und Stau ließ sich der

Gastwirt Reiners anstelle eines Vorgängers

1887 ein zweigeschossiges Haus erbauen,

das seiner Lage die städtebauliche Wirkung

als Blickpunkt sowohl von Westen als auch

von der Kaiserstraße her gesehen verdankt

(Stau 34). Während die kubische Großform

den Typ des klassizistischen Walmdachhau-

ses tradiert, verdeutlicht die Detaillierung den

in Oldenburg fließenden Übergang vom Spät-

klassizismus zur historisierenden Neurenais-

sance. Als Hauptfassade ist die nördliche

Traufseite mit einer rhythmischen Gliederung

der fünf Achsen gestaltet. Die drei Mittelach-

sen, im Obergeschoß durch eine ädikulaähn-

liche Einfassung ausgezeichnet, sind inner-

halb einer Putzquaderung im Erdgeschoß und

einer Lisenenrahmung im Obergeschoß zu-

sammengerückt und durch ein Frontispiz ab-

geschlossen. Der 1899 ausgeführte südliche

Erweiterungstrakt, dessen Hauptschauseite

dem Hafen zugewandt ist, lehnt sich in Glie-

derung und Dekor eng an den Ursprungsbau

an, erhält jedoch durch die Wahl des Man-

sarddaches eine gedrungenere Proportion.

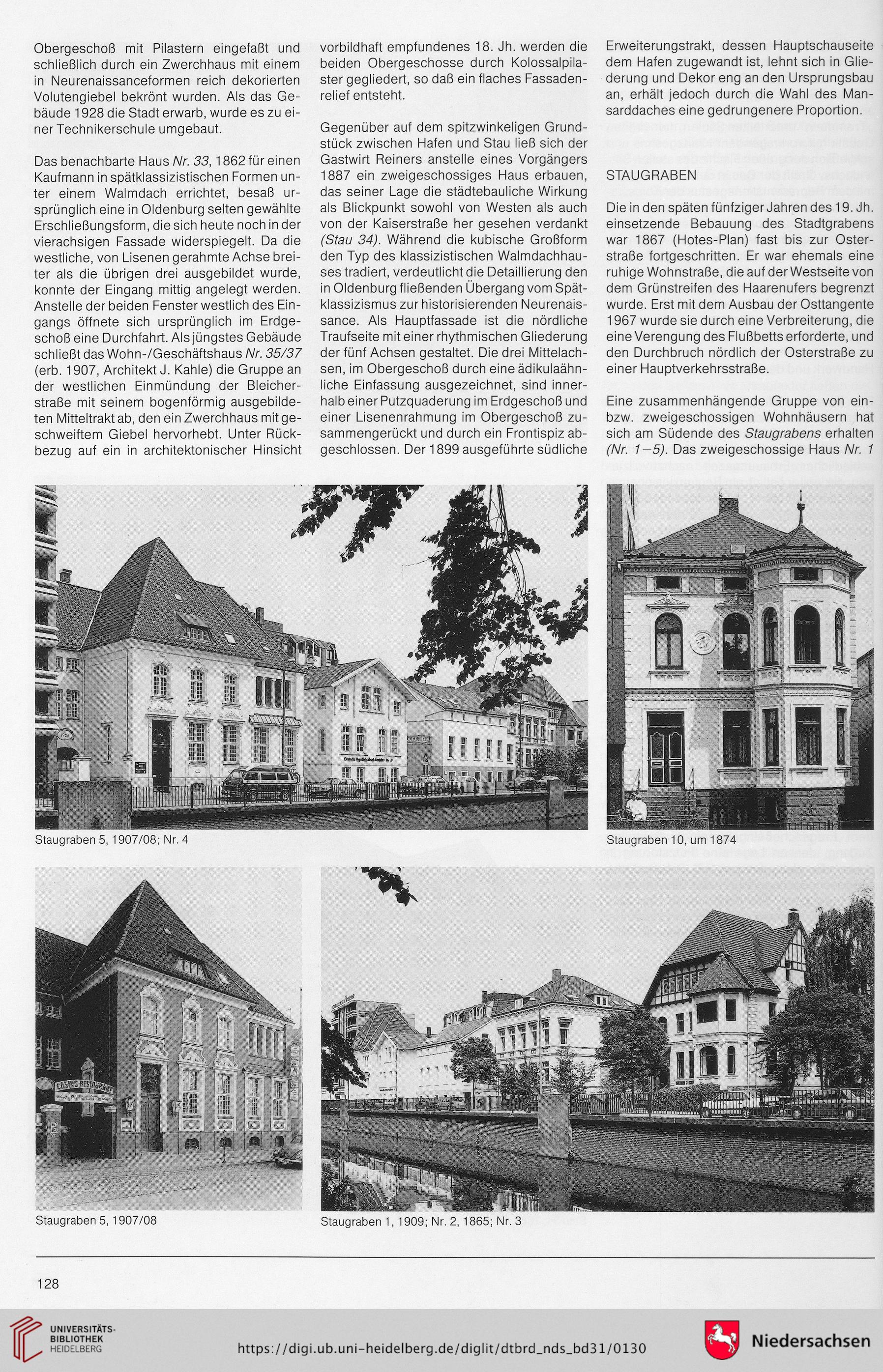

STAUGRABEN

Die in den späten fünfziger Jahren des 19. Jh.

einsetzende Bebauung des Stadtgrabens

war 1867 (Hotes-Plan) fast bis zur Oster-

straße fortgeschritten. Er war ehemals eine

ruhige Wohnstraße, die auf der Westseite von

dem Grünstreifen des Haarenufers begrenzt

wurde. Erst mit dem Ausbau der Osttangente

1967 wurde sie durch eine Verbreiterung, die

eine Verengung des Flußbetts erforderte, und

den Durchbruch nördlich der Osterstraße zu

einer Hauptverkehrsstraße.

Eine zusammenhängende Gruppe von ein-

bzw. zweigeschossigen Wohnhäusern hat

sich am Südende des Staugrabens erhalten

(Nr. 1—5). Das zweigeschossige Haus Nr. 1

Staugraben 5,1907/08; Nr. 4

Staugraben 10, um 1874

Staugraben 5,1907/08

Staugraben 1,1909; Nr. 2,1865; Nr. 3

128

schließlich durch ein Zwerchhaus mit einem

in Neurenaissanceformen reich dekorierten

Volutengiebel bekrönt wurden. Als das Ge-

bäude 1928 die Stadt erwarb, wurde es zu ei-

ner Technikerschule umgebaut.

Das benachbarte Haus Nr. 33,1862 für einen

Kaufmann in spätklassizistischen Formen un-

ter einem Walmdach errichtet, besaß ur-

sprünglich eine in Oldenburg selten gewählte

Erschließungsform, die sich heute noch in der

vierachsigen Fassade widerspiegelt. Da die

westliche, von Lisenen gerahmte Achse brei-

ter als die übrigen drei ausgebildet wurde,

konnte der Eingang mittig angelegt werden.

Anstelle der beiden Fenster westlich des Ein-

gangs öffnete sich ursprünglich im Erdge-

schoß eine Durchfahrt. Ais jüngstes Gebäude

schließt das Wohn-/Geschäftshaus Nr. 35/37

(erb. 1907, Architekt J. Kahle) die Gruppe an

der westlichen Einmündung der Bleicher-

straße mit seinem bogenförmig ausgebilde-

ten Mitteltrakt ab, den ein Zwerchhaus mit ge-

schweiftem Giebel hervorhebt. Unter Rück-

bezug auf ein in architektonischer Hinsicht

vorbildhaft empfundenes 18. Jh. werden die

beiden Obergeschosse durch Kolossalpila-

ster gegliedert, so daß ein flaches Fassaden-

relief entsteht.

Gegenüber auf dem spitzwinkeligen Grund-

stück zwischen Hafen und Stau ließ sich der

Gastwirt Reiners anstelle eines Vorgängers

1887 ein zweigeschossiges Haus erbauen,

das seiner Lage die städtebauliche Wirkung

als Blickpunkt sowohl von Westen als auch

von der Kaiserstraße her gesehen verdankt

(Stau 34). Während die kubische Großform

den Typ des klassizistischen Walmdachhau-

ses tradiert, verdeutlicht die Detaillierung den

in Oldenburg fließenden Übergang vom Spät-

klassizismus zur historisierenden Neurenais-

sance. Als Hauptfassade ist die nördliche

Traufseite mit einer rhythmischen Gliederung

der fünf Achsen gestaltet. Die drei Mittelach-

sen, im Obergeschoß durch eine ädikulaähn-

liche Einfassung ausgezeichnet, sind inner-

halb einer Putzquaderung im Erdgeschoß und

einer Lisenenrahmung im Obergeschoß zu-

sammengerückt und durch ein Frontispiz ab-

geschlossen. Der 1899 ausgeführte südliche

Erweiterungstrakt, dessen Hauptschauseite

dem Hafen zugewandt ist, lehnt sich in Glie-

derung und Dekor eng an den Ursprungsbau

an, erhält jedoch durch die Wahl des Man-

sarddaches eine gedrungenere Proportion.

STAUGRABEN

Die in den späten fünfziger Jahren des 19. Jh.

einsetzende Bebauung des Stadtgrabens

war 1867 (Hotes-Plan) fast bis zur Oster-

straße fortgeschritten. Er war ehemals eine

ruhige Wohnstraße, die auf der Westseite von

dem Grünstreifen des Haarenufers begrenzt

wurde. Erst mit dem Ausbau der Osttangente

1967 wurde sie durch eine Verbreiterung, die

eine Verengung des Flußbetts erforderte, und

den Durchbruch nördlich der Osterstraße zu

einer Hauptverkehrsstraße.

Eine zusammenhängende Gruppe von ein-

bzw. zweigeschossigen Wohnhäusern hat

sich am Südende des Staugrabens erhalten

(Nr. 1—5). Das zweigeschossige Haus Nr. 1

Staugraben 5,1907/08; Nr. 4

Staugraben 10, um 1874

Staugraben 5,1907/08

Staugraben 1,1909; Nr. 2,1865; Nr. 3

128