Hauses unter Satteldach mit dreiachsigem

Seitenrisalit ausgeführt ist, fällt der als dreige-

schossiger Turm unter flachgeneigtem Zelt-

dach gestaltete nördliche Eingangstrakt auf,

dem ein Windfangvorbau vorgelagert ist. Die-

ses von der Berliner Schinkelschule ent-

lehnte Motiv, das für den vorrangig von Lud-

wig Persius entwickelten, im Stil einer italieni-

schen Villa gehaltenen Landhausbau charak-

teristisch wurde, trägt wesentlich zum maleri-

schen Erscheinungsbild des Gebäudes bei.

Die Detaillierung führte Schnitger in spätklas-

sizistischen Formen aus, wobei insbeson-

dere die Partie der Drillingsfenster im Risalit

mit einer Gliederung durch gebälktragende

ionische Halbsäulen im Erdgeschoß und

korinthische Halbsäulen als Rahmung der

rundbogigen Obergeschoßfenster plastische

Qualität gewinnt. Neben dem festonge-

schmückten Kranzgesims spiegelt das stuk-

kierte Giebeldreieck des Risalits, das den von

Putten begleiteten Merkurinnerhaibeines flo-

ralen Reliefs zeigt, besonders deutlich das

Repräsentationsbedürfnis und das von einem

humanistischen Bildungsideal getragene

Selbstverständnis des Bürgertums jener Zeit

wider. Oberstes Turmgeschoß und Eingang

wurden ebenfalls als Blickpunkte ausge-

zeichnet, letzterer durch einen ionischen

Säulenportikus.

In diesem Haus trug Theodor Francksen

(1875-1915), der Sohn des Bauherrn, eine

Kunstsammlung zusammen, deren Größe

schließlich 1908 den Erwerb des nördlichen

Nachbarhauses erforderte (Nr. 32), eines

wohl 1853 errichteten Wohnhauses vom Typ

des eingeschossigen giebelständigen Hau-

ses mit Drempel unter Satteldach. Zwischen

1910und 1912wurden beideGebäudedurch

einen eingeschossigen Trakt mit Pavillon ver-

bunden, dessen Architektur sich der Villa an-

paßt. Die in Wandnischen angebrachten drei

Büsten zitieren als klassizistische Reminis-

zenz Hauptwerke Antonio Canovas (Hebe,

um 1812; Venus, um 1808; Paris, um 1810).

Francksen, der beide Häuser im Sinne des

Historismus umbauen ließ, so daß jeder

Raum eine seinen Ausstellungsstücken adä-

quate Ausstattung erhielt, vererbte seinen

Besitz der Stadt Oldenburg mit der Auflage,

daraus ein städtisches Museum zu entwik-

keln. In den achtziger Jahren unseres Jahr-

hunderts wurde das Stadtmuseum, dessen

Neubau von 1967 die Villengärten auf der

Westseite an der Straße „Am Stadtmuseum“

abschließt, durch den Ankauf der 1908 für

den Bankier C.Ballin (Architekt H.Schelling)

errichteten Villa erweitert.

BAHNHOFSTRASSE

An der Bahnhofstraße setzte die Wohnhaus-

bebauung schwerpunktmäßig erst rund zehn

Jahre nach ihrer Anlage 1869 ein und zwar an

dem Teilstück zwischen Rosen- und Gottorp-

straße, das als Weg „Hinter der Gasanstalt“

an der Rosenstraße in den fünfziger Jahren

des 19. Jh. entstanden war. Der nordwestli-

■ che Abschnitt wurde bis zur Jahrhundert-

wende von den Gebäuden der Eisenbahn-

werkstätten und Lokschuppen eingenommen

und hinterließ nach deren Abbruch eine bis in

die dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts be-

stehende Baulücke.

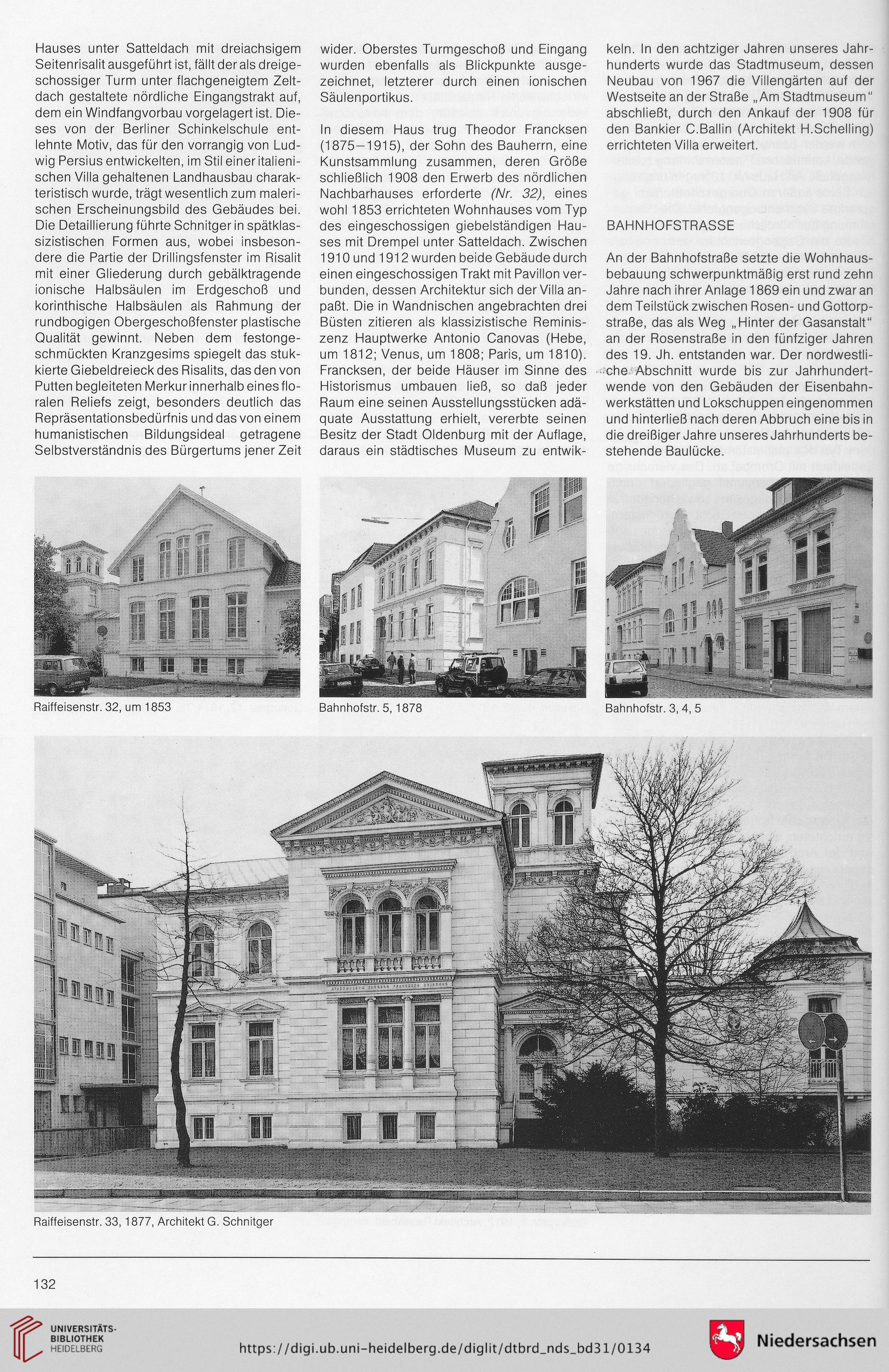

Raiffeisenstr. 32, um 1853

Bahnhofstr. 5, 1878

Bahnhofstr. 3, 4, 5

Raiffeisenstr. 33,1877, Architekt G. Schnitger

132

Seitenrisalit ausgeführt ist, fällt der als dreige-

schossiger Turm unter flachgeneigtem Zelt-

dach gestaltete nördliche Eingangstrakt auf,

dem ein Windfangvorbau vorgelagert ist. Die-

ses von der Berliner Schinkelschule ent-

lehnte Motiv, das für den vorrangig von Lud-

wig Persius entwickelten, im Stil einer italieni-

schen Villa gehaltenen Landhausbau charak-

teristisch wurde, trägt wesentlich zum maleri-

schen Erscheinungsbild des Gebäudes bei.

Die Detaillierung führte Schnitger in spätklas-

sizistischen Formen aus, wobei insbeson-

dere die Partie der Drillingsfenster im Risalit

mit einer Gliederung durch gebälktragende

ionische Halbsäulen im Erdgeschoß und

korinthische Halbsäulen als Rahmung der

rundbogigen Obergeschoßfenster plastische

Qualität gewinnt. Neben dem festonge-

schmückten Kranzgesims spiegelt das stuk-

kierte Giebeldreieck des Risalits, das den von

Putten begleiteten Merkurinnerhaibeines flo-

ralen Reliefs zeigt, besonders deutlich das

Repräsentationsbedürfnis und das von einem

humanistischen Bildungsideal getragene

Selbstverständnis des Bürgertums jener Zeit

wider. Oberstes Turmgeschoß und Eingang

wurden ebenfalls als Blickpunkte ausge-

zeichnet, letzterer durch einen ionischen

Säulenportikus.

In diesem Haus trug Theodor Francksen

(1875-1915), der Sohn des Bauherrn, eine

Kunstsammlung zusammen, deren Größe

schließlich 1908 den Erwerb des nördlichen

Nachbarhauses erforderte (Nr. 32), eines

wohl 1853 errichteten Wohnhauses vom Typ

des eingeschossigen giebelständigen Hau-

ses mit Drempel unter Satteldach. Zwischen

1910und 1912wurden beideGebäudedurch

einen eingeschossigen Trakt mit Pavillon ver-

bunden, dessen Architektur sich der Villa an-

paßt. Die in Wandnischen angebrachten drei

Büsten zitieren als klassizistische Reminis-

zenz Hauptwerke Antonio Canovas (Hebe,

um 1812; Venus, um 1808; Paris, um 1810).

Francksen, der beide Häuser im Sinne des

Historismus umbauen ließ, so daß jeder

Raum eine seinen Ausstellungsstücken adä-

quate Ausstattung erhielt, vererbte seinen

Besitz der Stadt Oldenburg mit der Auflage,

daraus ein städtisches Museum zu entwik-

keln. In den achtziger Jahren unseres Jahr-

hunderts wurde das Stadtmuseum, dessen

Neubau von 1967 die Villengärten auf der

Westseite an der Straße „Am Stadtmuseum“

abschließt, durch den Ankauf der 1908 für

den Bankier C.Ballin (Architekt H.Schelling)

errichteten Villa erweitert.

BAHNHOFSTRASSE

An der Bahnhofstraße setzte die Wohnhaus-

bebauung schwerpunktmäßig erst rund zehn

Jahre nach ihrer Anlage 1869 ein und zwar an

dem Teilstück zwischen Rosen- und Gottorp-

straße, das als Weg „Hinter der Gasanstalt“

an der Rosenstraße in den fünfziger Jahren

des 19. Jh. entstanden war. Der nordwestli-

■ che Abschnitt wurde bis zur Jahrhundert-

wende von den Gebäuden der Eisenbahn-

werkstätten und Lokschuppen eingenommen

und hinterließ nach deren Abbruch eine bis in

die dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts be-

stehende Baulücke.

Raiffeisenstr. 32, um 1853

Bahnhofstr. 5, 1878

Bahnhofstr. 3, 4, 5

Raiffeisenstr. 33,1877, Architekt G. Schnitger

132