ri6

Zur Geschichte der elsass-löthringischen Fliesen-Keramik.

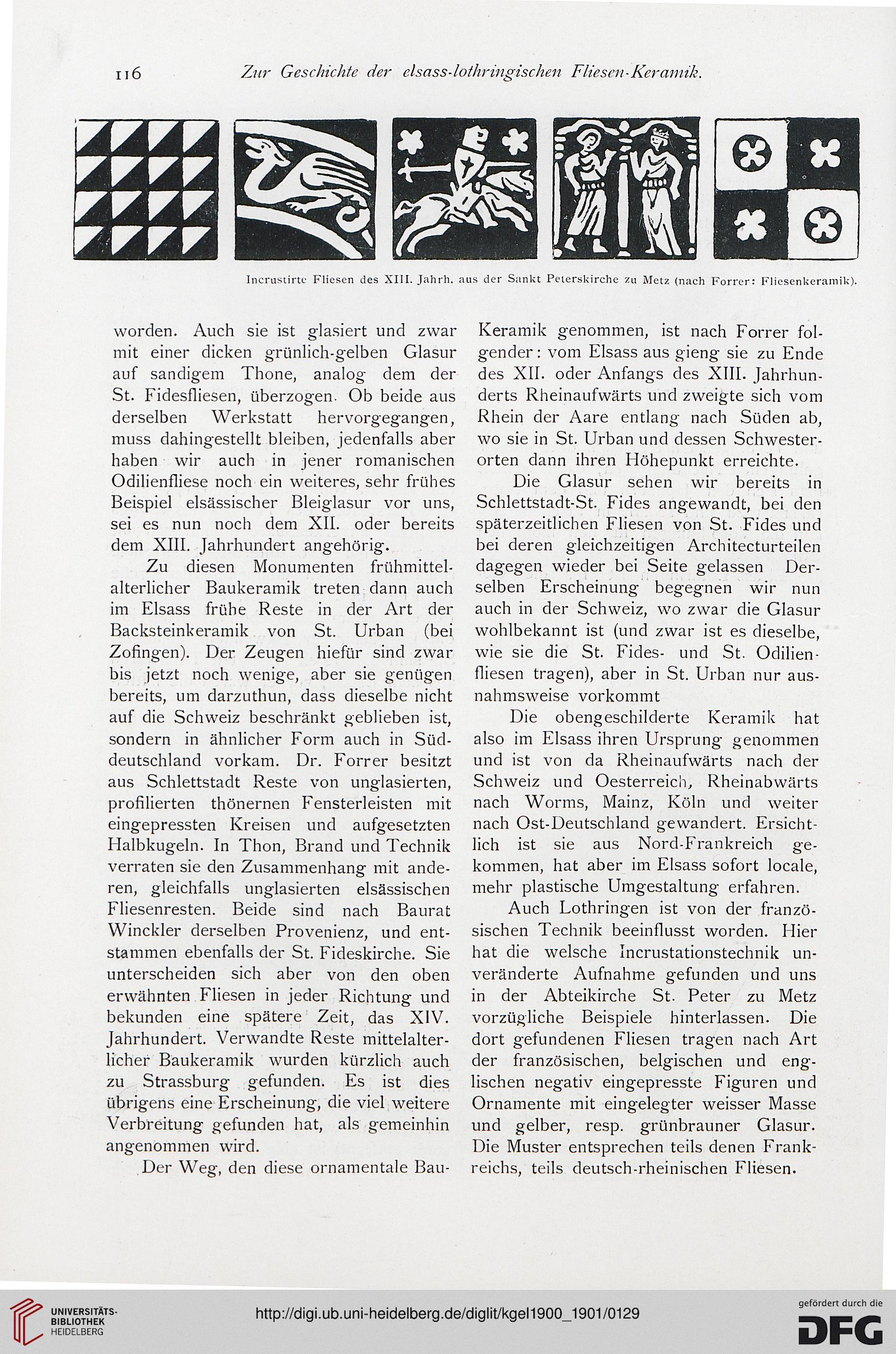

Incrustirte Fliesen des XIII. Jahrb. aus der Sankt Peterskirche zu Metz (nach Forrer: Fliesenkeramik).

worden. Auch sie ist glasiert und zwar

mit einer dicken grünlich-gelben Glasur

auf sandigem Thone, analog dem der

St. Fidesfliesen, überzogen. Ob beide aus

derselben Werkstatt hervorgegangen,

muss dahingestellt bleiben, jedenfalls aber

haben wir auch in jener romanischen

Odilienfliese noch ein weiteres, sehr frühes

Beispiel elsässischer Bleiglasur vor uns,

sei es nun noch dem XII. oder bereits

dem XIII. Jahrhundert angehörig.

Zu diesen Monumenten frühmittel-

alterlicher Baukeramik treten dann auch

im Elsass frühe Reste in der Art der

Backsteinkeramik von St. Urban (bei

Zofingen). Der Zeugen hiefür sind zwar

bis jetzt noch wenige, aber sie genügen

bereits, um darzuthun, dass dieselbe nicht

auf die Schweiz beschränkt geblieben ist,

sondern in ähnlicher Form auch in Süd-

deutschland vorkam. Dr. Forrer besitzt

aus Schlettstadt Reste von unglasierten,

profilierten thönernen Fensterleisten mit

eingepressten Kreisen und aufgesetzten

Halbkugeln. In Thon, Brand und Technik

verraten sie den Zusammenhang mit ande-

ren, gleichfalls unglasierten elsässischen

Fliesenresten. Beide sind nach Baurat

Winckler derselben Provenienz, und ent-

stammen ebenfalls der St. Fideskirche. Sie

unterscheiden sich aber von den oben

erwähnten Fliesen in jeder Richtung und

bekunden eine spätere Zeit, das XIV.

Jahrhundert. Verwandte Reste mittelalter-

licher Baukeramik wurden kürzlich auch

zu Strassburg gefunden. Es ist dies

übrigens eine Erscheinung, die viel weitere

Verbreitung gefunden hat, als gemeinhin

angenommen wird.

Der Weg, den diese ornamentale Bau-

Keramik genommen, ist nach Forrer fol-

gender : vom Elsass aus gieng sie zu Ende

des XII. oder Anfangs des XIII. Jahrhun-

derts Rheinaufwärts und zweigte sich vom

Rhein der Aare entlang nach Süden ab,

wo sie in St. Urban und dessen Schwester-

orten dann ihren Höhepunkt erreichte.

Die Glasur sehen wir bereits in

Schlettstadt-St. Fides angewandt, bei den

späterzeitlichen Fliesen von St. Fides und

bei deren gleichzeitigen Architecturteilen

dagegen wieder bei Seite gelassen Der-

selben Erscheinung begegnen wir nun

auch in der Schweiz, wo zwar die Glasur

wohlbekannt ist (und zwar ist es dieselbe,

wie sie die St. Fides- und St. Odilien-

fliesen tragen), aber in St. Urban nur aus-

nahmsweise vorkommt

Die obengeschilderte Keramik hat

also im Elsass ihren Ursprung genommen

und ist von da Rheinaufwärts nach der

Schweiz und Oesterreich, Rheinabwärts

nach Worms, Mainz, Köln und weiter

nach Ost-Deutschland gewandert. Ersicht-

lich ist sie aus Nord-Frankreich ge-

kommen, hat aber im Elsass sofort locale,

mehr plastische Umgestaltung erfahren.

Auch Lothringen ist von der franzö-

sischen Technik beeinflusst worden. Hier

hat die welsche Incrustationstechnik un-

veränderte Aufnahme gefunden und uns

in der Abteikirche St. Peter zu Metz

vorzügliche Beispiele hinterlassen. Die

dort gefundenen Fliesen tragen nach Art

der französischen, belgischen und eng-

lischen negativ eingepresste Figuren und

Ornamente mit eingelegter weisser Masse

und gelber, resp. grünbrauner Glasur.

Die Muster entsprechen teils denen Frank-

reichs, teils deutsch-rheinischen Fliesen.

Zur Geschichte der elsass-löthringischen Fliesen-Keramik.

Incrustirte Fliesen des XIII. Jahrb. aus der Sankt Peterskirche zu Metz (nach Forrer: Fliesenkeramik).

worden. Auch sie ist glasiert und zwar

mit einer dicken grünlich-gelben Glasur

auf sandigem Thone, analog dem der

St. Fidesfliesen, überzogen. Ob beide aus

derselben Werkstatt hervorgegangen,

muss dahingestellt bleiben, jedenfalls aber

haben wir auch in jener romanischen

Odilienfliese noch ein weiteres, sehr frühes

Beispiel elsässischer Bleiglasur vor uns,

sei es nun noch dem XII. oder bereits

dem XIII. Jahrhundert angehörig.

Zu diesen Monumenten frühmittel-

alterlicher Baukeramik treten dann auch

im Elsass frühe Reste in der Art der

Backsteinkeramik von St. Urban (bei

Zofingen). Der Zeugen hiefür sind zwar

bis jetzt noch wenige, aber sie genügen

bereits, um darzuthun, dass dieselbe nicht

auf die Schweiz beschränkt geblieben ist,

sondern in ähnlicher Form auch in Süd-

deutschland vorkam. Dr. Forrer besitzt

aus Schlettstadt Reste von unglasierten,

profilierten thönernen Fensterleisten mit

eingepressten Kreisen und aufgesetzten

Halbkugeln. In Thon, Brand und Technik

verraten sie den Zusammenhang mit ande-

ren, gleichfalls unglasierten elsässischen

Fliesenresten. Beide sind nach Baurat

Winckler derselben Provenienz, und ent-

stammen ebenfalls der St. Fideskirche. Sie

unterscheiden sich aber von den oben

erwähnten Fliesen in jeder Richtung und

bekunden eine spätere Zeit, das XIV.

Jahrhundert. Verwandte Reste mittelalter-

licher Baukeramik wurden kürzlich auch

zu Strassburg gefunden. Es ist dies

übrigens eine Erscheinung, die viel weitere

Verbreitung gefunden hat, als gemeinhin

angenommen wird.

Der Weg, den diese ornamentale Bau-

Keramik genommen, ist nach Forrer fol-

gender : vom Elsass aus gieng sie zu Ende

des XII. oder Anfangs des XIII. Jahrhun-

derts Rheinaufwärts und zweigte sich vom

Rhein der Aare entlang nach Süden ab,

wo sie in St. Urban und dessen Schwester-

orten dann ihren Höhepunkt erreichte.

Die Glasur sehen wir bereits in

Schlettstadt-St. Fides angewandt, bei den

späterzeitlichen Fliesen von St. Fides und

bei deren gleichzeitigen Architecturteilen

dagegen wieder bei Seite gelassen Der-

selben Erscheinung begegnen wir nun

auch in der Schweiz, wo zwar die Glasur

wohlbekannt ist (und zwar ist es dieselbe,

wie sie die St. Fides- und St. Odilien-

fliesen tragen), aber in St. Urban nur aus-

nahmsweise vorkommt

Die obengeschilderte Keramik hat

also im Elsass ihren Ursprung genommen

und ist von da Rheinaufwärts nach der

Schweiz und Oesterreich, Rheinabwärts

nach Worms, Mainz, Köln und weiter

nach Ost-Deutschland gewandert. Ersicht-

lich ist sie aus Nord-Frankreich ge-

kommen, hat aber im Elsass sofort locale,

mehr plastische Umgestaltung erfahren.

Auch Lothringen ist von der franzö-

sischen Technik beeinflusst worden. Hier

hat die welsche Incrustationstechnik un-

veränderte Aufnahme gefunden und uns

in der Abteikirche St. Peter zu Metz

vorzügliche Beispiele hinterlassen. Die

dort gefundenen Fliesen tragen nach Art

der französischen, belgischen und eng-

lischen negativ eingepresste Figuren und

Ornamente mit eingelegter weisser Masse

und gelber, resp. grünbrauner Glasur.

Die Muster entsprechen teils denen Frank-

reichs, teils deutsch-rheinischen Fliesen.