n8

Zur Geschichte der elsass-lothringischen Fliesen-Keramik.

Die «moderne Kunst» vom Ende des

XIX. Jahrhunderts hat in den letzten

Jahren auch in der elsässischen Fliesen-

keramik Wurzel gefasst. Die hervor-

ragendsten Firmen wie die unter Baron

de Geiger's Leitung blühende Fabrik von

Utzschneider & Cie in Saargemünd — die

Fabrik von Saargemünd ist bereits 1785,

die Tochterfabrik in Digoin 1876 ge-

gründet worden —, Villeroy & Boch in

Mettlach, in welcher Fabrik Elsässer wie

J. B. Stahl eine gedeihliche Wirksamkeit

entfalten, zusammen mit der unter Prof.

Seder stehenden Strassburger Kunstge-

werbeschule, Bastian und Holtzinger in

Strassburg, Elchinger in Sufflenheim und

Paul Leschhorn in Strassburg streben nach

Vollendung und trachten durch dem Zwecke

möglichst angepasstes Muster, durch

schöne Zeichnung und durch harmonische

Farben zu wirken.

Es sei hier auch erwähnt, dass in

neuester Zeit in der Fliesenkeramik zum

Thon, Steingut und Porzellan ein neues

Element, der Cement getreten ist. Eine

der ersten Fabriken dieser Gattung ist

Cesar Winterhalter's Mosaik- und Cement-

plattenfabrik in Strassburg, deren Technik

uns durch eine ganze Reihe von Neuheiten

überrascht. Die Fabrikation umfasst ein-

fache Trottoirfliesen und verzierte Mosaik-

fliesen. Für die Trottoirfliesen wird ein

erstklassiger Cement, vermengt mit fein

gewaschenem Kinzigsand, verwendet.

Diese Mischung wird in gusseiserne

Formen gebracht, so dass das gemusterte

Negativ damit gut überdeckt ist; dann

füllt man den leeren Raum der Form mit

einem Beton aus Cement und gewaschenem

Rheinkies voll, deckt das Ganze mit einer

Eisenplatte und bringt die Form unter

eine hydraulische Presse. Ein Druck von

ca. 100 Atmosphären presst das Ganze

zusammen zur fertigen Fliese. Dann wird

diese in ein Wasserbad gelegt; durch den

Zutritt des Wassers härtet sich der Ce-

ment. Nachheriges Austrocknen in der

Luft bringt die Fliese auf die Härte des

Steines und macht sie je dauerhafter, je

länger sie lagert. Das Neue an der Sache

ist, wie man sieht, nicht nur die Anwend-

ung des Cements, sondern auch der

Wegfall des Brennens. Das hat insofern

noch einen gewissen Vorteil, als die Fugen

dieser Fliesen stets exact bleiben, d. h.

nicht unter dem «Schwund» leiden. Diese

Technik hat nun bei Winterhalter eine

interessante decorative Ausgestaltung er-

fahren durch die Incrustation mit Mar-

morstücken. Zu diesem Zwecke wird die

als obere Fliesenschicht bestimmte Ce-

mentmasse («chape») rot oder schwarz

gefärbt und mit klein gestossenen Marmor-

stückchen durchmengt. Auch hier dient

wieder als Füllung jener kieseldurchsetzte

Beton. Im Gegensatz zu den 4 '/-2 cm

dicken Trottoirfliesen haben aber diese

Marmorfliesen nur 3 cm Dicke und be-

schränkt man bei diesen den Druck auf

ca. 3o Atmosphären, um einem Zermalmen

der Marmoreinlagen vorzubeugen. Will

man nun gemusterte Fliesen fabricieren,

so legt man, wie bei den eben erwähnten

gepressten und gebrannten Mosaikfliesen,

Blechstreifenformen in die Eisenform, und

füllt die einzelnen Felder mit verschieden

gefärbten Massen auf. Rotationsschliff und

Politur vervollständigen dann das Werk,

indem dadurch die Marmoreinlagen besser

sichtbar und die Farbencontraste schärfer

werden, die Wirkung der Farbtöne aber

leuchtender wird. Li

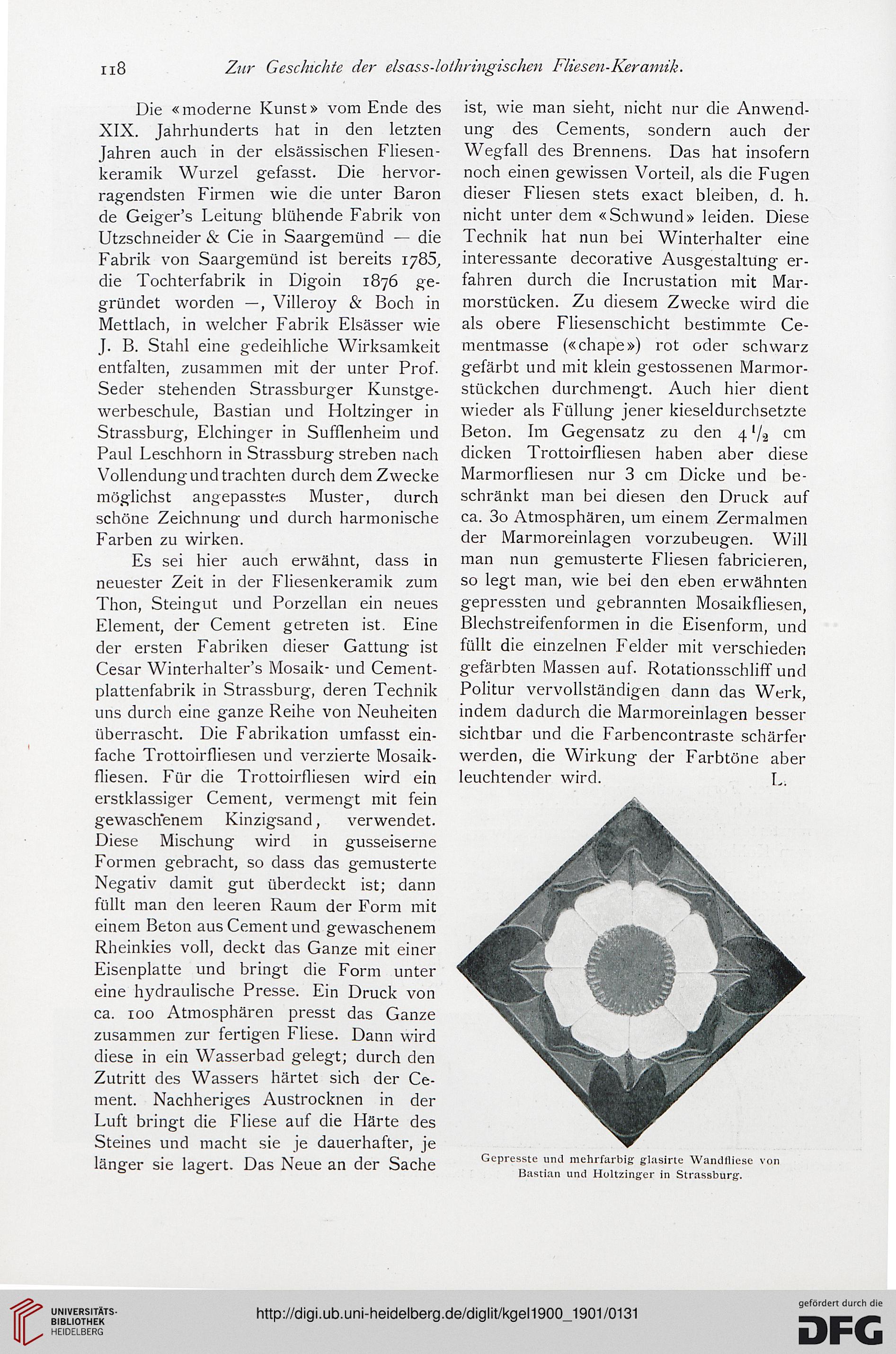

Gcpresste und mehrfarbig glasirte Wandfliese von

Bastian und Holtzinger in Strassburg.

Zur Geschichte der elsass-lothringischen Fliesen-Keramik.

Die «moderne Kunst» vom Ende des

XIX. Jahrhunderts hat in den letzten

Jahren auch in der elsässischen Fliesen-

keramik Wurzel gefasst. Die hervor-

ragendsten Firmen wie die unter Baron

de Geiger's Leitung blühende Fabrik von

Utzschneider & Cie in Saargemünd — die

Fabrik von Saargemünd ist bereits 1785,

die Tochterfabrik in Digoin 1876 ge-

gründet worden —, Villeroy & Boch in

Mettlach, in welcher Fabrik Elsässer wie

J. B. Stahl eine gedeihliche Wirksamkeit

entfalten, zusammen mit der unter Prof.

Seder stehenden Strassburger Kunstge-

werbeschule, Bastian und Holtzinger in

Strassburg, Elchinger in Sufflenheim und

Paul Leschhorn in Strassburg streben nach

Vollendung und trachten durch dem Zwecke

möglichst angepasstes Muster, durch

schöne Zeichnung und durch harmonische

Farben zu wirken.

Es sei hier auch erwähnt, dass in

neuester Zeit in der Fliesenkeramik zum

Thon, Steingut und Porzellan ein neues

Element, der Cement getreten ist. Eine

der ersten Fabriken dieser Gattung ist

Cesar Winterhalter's Mosaik- und Cement-

plattenfabrik in Strassburg, deren Technik

uns durch eine ganze Reihe von Neuheiten

überrascht. Die Fabrikation umfasst ein-

fache Trottoirfliesen und verzierte Mosaik-

fliesen. Für die Trottoirfliesen wird ein

erstklassiger Cement, vermengt mit fein

gewaschenem Kinzigsand, verwendet.

Diese Mischung wird in gusseiserne

Formen gebracht, so dass das gemusterte

Negativ damit gut überdeckt ist; dann

füllt man den leeren Raum der Form mit

einem Beton aus Cement und gewaschenem

Rheinkies voll, deckt das Ganze mit einer

Eisenplatte und bringt die Form unter

eine hydraulische Presse. Ein Druck von

ca. 100 Atmosphären presst das Ganze

zusammen zur fertigen Fliese. Dann wird

diese in ein Wasserbad gelegt; durch den

Zutritt des Wassers härtet sich der Ce-

ment. Nachheriges Austrocknen in der

Luft bringt die Fliese auf die Härte des

Steines und macht sie je dauerhafter, je

länger sie lagert. Das Neue an der Sache

ist, wie man sieht, nicht nur die Anwend-

ung des Cements, sondern auch der

Wegfall des Brennens. Das hat insofern

noch einen gewissen Vorteil, als die Fugen

dieser Fliesen stets exact bleiben, d. h.

nicht unter dem «Schwund» leiden. Diese

Technik hat nun bei Winterhalter eine

interessante decorative Ausgestaltung er-

fahren durch die Incrustation mit Mar-

morstücken. Zu diesem Zwecke wird die

als obere Fliesenschicht bestimmte Ce-

mentmasse («chape») rot oder schwarz

gefärbt und mit klein gestossenen Marmor-

stückchen durchmengt. Auch hier dient

wieder als Füllung jener kieseldurchsetzte

Beton. Im Gegensatz zu den 4 '/-2 cm

dicken Trottoirfliesen haben aber diese

Marmorfliesen nur 3 cm Dicke und be-

schränkt man bei diesen den Druck auf

ca. 3o Atmosphären, um einem Zermalmen

der Marmoreinlagen vorzubeugen. Will

man nun gemusterte Fliesen fabricieren,

so legt man, wie bei den eben erwähnten

gepressten und gebrannten Mosaikfliesen,

Blechstreifenformen in die Eisenform, und

füllt die einzelnen Felder mit verschieden

gefärbten Massen auf. Rotationsschliff und

Politur vervollständigen dann das Werk,

indem dadurch die Marmoreinlagen besser

sichtbar und die Farbencontraste schärfer

werden, die Wirkung der Farbtöne aber

leuchtender wird. Li

Gcpresste und mehrfarbig glasirte Wandfliese von

Bastian und Holtzinger in Strassburg.