Exkurs 2:

Zwei Totenschädel in einer Nische und das Froben-Signet

Zwei Werke im Baseler »Holbein-Bestand« stehen für sich - die Tafel mit

zwei Totenschädeln in einer Nische (Tafel 4) und das auf feiner Leinwand

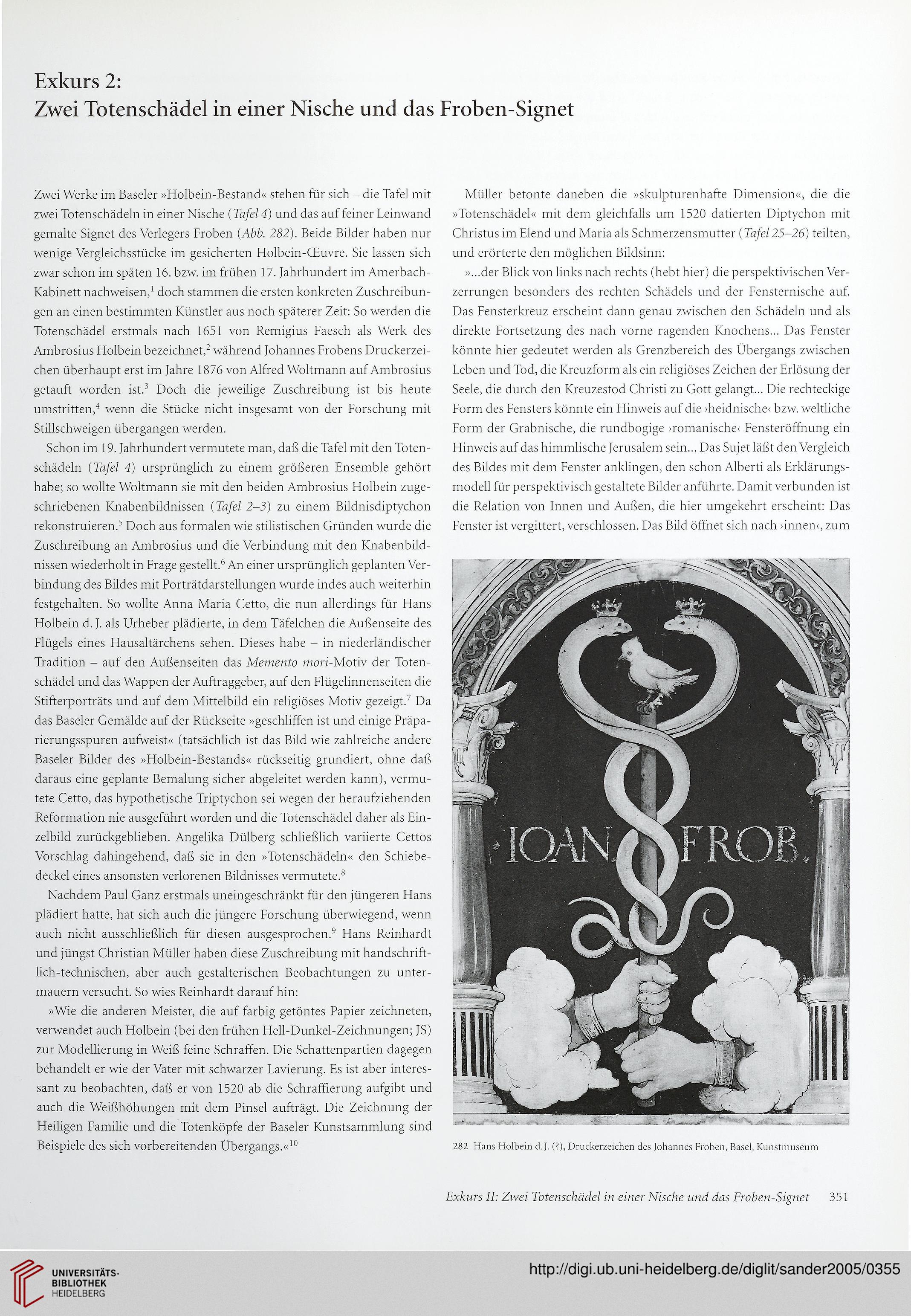

gemalte Signet des Verlegers Frohen {Abb. 282). Beide Bilder haben nur

wenige Vergleichsstücke im gesicherten Holbein-GEuvre. Sie lassen sich

zwar schon im späten 16. bzw. im frühen 17. Jahrhundert im Amerbach-

Kabinett nachweisen,1 doch stammen die ersten konkreten Zuschreibun-

gen an einen bestimmten Künstler aus noch späterer Zeit: So werden die

Totenschädel erstmals nach 1651 von Remigius Faesch als Werk des

Ambrosius Holbein bezeichnet,2 während Johannes Frobens Druckerzei-

chen überhaupt erst im Jahre 1876 von Alfred Woltmann auf Ambrosius

getauft worden ist.3 Doch die jeweilige Zuschreibung ist bis heute

umstritten,4 wenn die Stücke nicht insgesamt von der Forschung mit

Stillschweigen übergangen werden.

Schon im 19. Jahrhundert vermutete man, daß die Tafel mit den Toten-

schädeln (Tafel 4) ursprünglich zu einem größeren Ensemble gehört

habe; so wollte Woltmann sie mit den beiden Ambrosius Holbein zuge-

schriebenen Knabenbildnissen (Tafel 2-3) zu einem Bildnisdiptychon

rekonstruieren.3 Doch aus formalen wie stilistischen Gründen wurde die

Zuschreibung an Ambrosius und die Verbindung mit den Knabenbild-

nissen wiederholt in Frage gestellt.6 An einer ursprünglich geplanten Ver-

bindung des Bildes mit Porträtdarstellungen wurde indes auch weiterhin

festgehalten. So wollte Anna Maria Cetto, die nun allerdings für Hans

Holbein d. J. als Urheber plädierte, in dem Täfelchen die Außenseite des

Flügels eines Hausaltärchens sehen. Dieses habe - in niederländischer

Tradition - auf den Außenseiten das Memento mon'-Motiv der Toten-

schädel und das Wappen der Auftraggeber, auf den Flügelinnenseiten die

Stifterporträts und auf dem Mittelbild ein religiöses Motiv gezeigt.7 Da

das Baseler Gemälde auf der Rückseite »geschliffen ist und einige Präpa-

rierungsspuren aufweist« (tatsächlich ist das Bild wie zahlreiche andere

Baseler Bilder des »Holbein-Bestands« rückseitig grundiert, ohne daß

daraus eine geplante Bemalung sicher abgeleitet werden kann), vermu-

tete Cetto, das hypothetische Triptychon sei wegen der heraufziehenden

Reformation nie ausgeführt worden und die Totenschädel daher als Ein-

zelbild zurückgeblieben. Angelika Dülberg schließlich variierte Cettos

Vorschlag dahingehend, daß sie in den »Totenschädeln« den Schiebe-

deckel eines ansonsten verlorenen Bildnisses vermutete.8

Nachdem Paul Ganz erstmals uneingeschränkt für den jüngeren Hans

plädiert hatte, hat sich auch die jüngere Forschung überwiegend, wenn

auch nicht ausschließlich für diesen ausgesprochen.9 Hans Reinhardt

und jüngst Christian Müller haben diese Zuschreibung mit handschrift-

lich-technischen, aber auch gestalterischen Beobachtungen zu unter-

mauern versucht. So wies Reinhardt daraufhin:

»Wie die anderen Meister, die auf farbig getöntes Papier zeichneten,

verwendet auch Holbein (bei den frühen Hell-Dunkel-Zeichnungen; JS)

zur Modellierung in Weiß feine Schraffen. Die Schattenpartien dagegen

behandelt er wie der Vater mit schwarzer Lavierung. Es ist aber interes-

sant zu beobachten, daß er von 1520 ab die Schraffierung aufgibt und

auch die Weißhöhungen mit dem Pinsel aufträgt. Die Zeichnung der

Heiligen Familie und die Totenköpfe der Baseler Kunstsammlung sind

Beispiele des sich vorbereitenden Übergangs.«10

Müller betonte daneben die »skulpturenhafte Dimension«, die die

»Totenschädel« mit dem gleichfalls um 1520 datierten Diptychon mit

Christus im Elend und Maria als Schmerzensmutter (Tafel 25-26) teilten,

und erörterte den möglichen Bildsinn:

»...der Blick von links nach rechts (hebt hier) die perspektivischen Ver-

zerrungen besonders des rechten Schädels und der Fensternische auf.

Das Fensterkreuz erscheint dann genau zwischen den Schädeln und als

direkte Fortsetzung des nach vorne ragenden Knochens... Das Fenster

könnte hier gedeutet werden als Grenzbereich des Übergangs zwischen

Leben und Tod, die Kreuzform als ein religiöses Zeichen der Erlösung der

Seele, die durch den Kreuzestod Christi zu Gott gelangt... Die rechteckige

Form des Fensters könnte ein Hinweis auf die >heidnische< bzw. weltliche

Form der Grabnische, die rundbogige >romanische< Fensteröffnung ein

Hinweis auf das himmlische Jerusalem sein... Das Sujet läßt den Vergleich

des Bildes mit dem Fenster anklingen, den schon Alberti als Erklärungs-

modell für perspektivisch gestaltete Bilder anführte. Damit verbunden ist

die Relation von Innen und Außen, die hier umgekehrt erscheint: Das

Fenster ist vergittert, verschlossen. Das Bild öffnet sich nach >innen<, zum

«n»"'wu^J*,-S^syv.. .• ■ . z. i Safe i£*^M^^ '

282 Hans Holbein d.J. (?), Druckerzeichen des Johannes Froben, Basel, Kunstmuseum

Exkurs II: Zwei Totenschädel in einer Nische und das Froben-Signet 351

Zwei Totenschädel in einer Nische und das Froben-Signet

Zwei Werke im Baseler »Holbein-Bestand« stehen für sich - die Tafel mit

zwei Totenschädeln in einer Nische (Tafel 4) und das auf feiner Leinwand

gemalte Signet des Verlegers Frohen {Abb. 282). Beide Bilder haben nur

wenige Vergleichsstücke im gesicherten Holbein-GEuvre. Sie lassen sich

zwar schon im späten 16. bzw. im frühen 17. Jahrhundert im Amerbach-

Kabinett nachweisen,1 doch stammen die ersten konkreten Zuschreibun-

gen an einen bestimmten Künstler aus noch späterer Zeit: So werden die

Totenschädel erstmals nach 1651 von Remigius Faesch als Werk des

Ambrosius Holbein bezeichnet,2 während Johannes Frobens Druckerzei-

chen überhaupt erst im Jahre 1876 von Alfred Woltmann auf Ambrosius

getauft worden ist.3 Doch die jeweilige Zuschreibung ist bis heute

umstritten,4 wenn die Stücke nicht insgesamt von der Forschung mit

Stillschweigen übergangen werden.

Schon im 19. Jahrhundert vermutete man, daß die Tafel mit den Toten-

schädeln (Tafel 4) ursprünglich zu einem größeren Ensemble gehört

habe; so wollte Woltmann sie mit den beiden Ambrosius Holbein zuge-

schriebenen Knabenbildnissen (Tafel 2-3) zu einem Bildnisdiptychon

rekonstruieren.3 Doch aus formalen wie stilistischen Gründen wurde die

Zuschreibung an Ambrosius und die Verbindung mit den Knabenbild-

nissen wiederholt in Frage gestellt.6 An einer ursprünglich geplanten Ver-

bindung des Bildes mit Porträtdarstellungen wurde indes auch weiterhin

festgehalten. So wollte Anna Maria Cetto, die nun allerdings für Hans

Holbein d. J. als Urheber plädierte, in dem Täfelchen die Außenseite des

Flügels eines Hausaltärchens sehen. Dieses habe - in niederländischer

Tradition - auf den Außenseiten das Memento mon'-Motiv der Toten-

schädel und das Wappen der Auftraggeber, auf den Flügelinnenseiten die

Stifterporträts und auf dem Mittelbild ein religiöses Motiv gezeigt.7 Da

das Baseler Gemälde auf der Rückseite »geschliffen ist und einige Präpa-

rierungsspuren aufweist« (tatsächlich ist das Bild wie zahlreiche andere

Baseler Bilder des »Holbein-Bestands« rückseitig grundiert, ohne daß

daraus eine geplante Bemalung sicher abgeleitet werden kann), vermu-

tete Cetto, das hypothetische Triptychon sei wegen der heraufziehenden

Reformation nie ausgeführt worden und die Totenschädel daher als Ein-

zelbild zurückgeblieben. Angelika Dülberg schließlich variierte Cettos

Vorschlag dahingehend, daß sie in den »Totenschädeln« den Schiebe-

deckel eines ansonsten verlorenen Bildnisses vermutete.8

Nachdem Paul Ganz erstmals uneingeschränkt für den jüngeren Hans

plädiert hatte, hat sich auch die jüngere Forschung überwiegend, wenn

auch nicht ausschließlich für diesen ausgesprochen.9 Hans Reinhardt

und jüngst Christian Müller haben diese Zuschreibung mit handschrift-

lich-technischen, aber auch gestalterischen Beobachtungen zu unter-

mauern versucht. So wies Reinhardt daraufhin:

»Wie die anderen Meister, die auf farbig getöntes Papier zeichneten,

verwendet auch Holbein (bei den frühen Hell-Dunkel-Zeichnungen; JS)

zur Modellierung in Weiß feine Schraffen. Die Schattenpartien dagegen

behandelt er wie der Vater mit schwarzer Lavierung. Es ist aber interes-

sant zu beobachten, daß er von 1520 ab die Schraffierung aufgibt und

auch die Weißhöhungen mit dem Pinsel aufträgt. Die Zeichnung der

Heiligen Familie und die Totenköpfe der Baseler Kunstsammlung sind

Beispiele des sich vorbereitenden Übergangs.«10

Müller betonte daneben die »skulpturenhafte Dimension«, die die

»Totenschädel« mit dem gleichfalls um 1520 datierten Diptychon mit

Christus im Elend und Maria als Schmerzensmutter (Tafel 25-26) teilten,

und erörterte den möglichen Bildsinn:

»...der Blick von links nach rechts (hebt hier) die perspektivischen Ver-

zerrungen besonders des rechten Schädels und der Fensternische auf.

Das Fensterkreuz erscheint dann genau zwischen den Schädeln und als

direkte Fortsetzung des nach vorne ragenden Knochens... Das Fenster

könnte hier gedeutet werden als Grenzbereich des Übergangs zwischen

Leben und Tod, die Kreuzform als ein religiöses Zeichen der Erlösung der

Seele, die durch den Kreuzestod Christi zu Gott gelangt... Die rechteckige

Form des Fensters könnte ein Hinweis auf die >heidnische< bzw. weltliche

Form der Grabnische, die rundbogige >romanische< Fensteröffnung ein

Hinweis auf das himmlische Jerusalem sein... Das Sujet läßt den Vergleich

des Bildes mit dem Fenster anklingen, den schon Alberti als Erklärungs-

modell für perspektivisch gestaltete Bilder anführte. Damit verbunden ist

die Relation von Innen und Außen, die hier umgekehrt erscheint: Das

Fenster ist vergittert, verschlossen. Das Bild öffnet sich nach >innen<, zum

«n»"'wu^J*,-S^syv.. .• ■ . z. i Safe i£*^M^^ '

282 Hans Holbein d.J. (?), Druckerzeichen des Johannes Froben, Basel, Kunstmuseum

Exkurs II: Zwei Totenschädel in einer Nische und das Froben-Signet 351