BEMERKUNGEN.

325

Idealismus) — Manierismus (subjektiver Idealismus) — Barock (Naturalismus) —

Manierismus (subjektiver Idealismus). Klassik und Barock treten als die harmonischen

Zeiten den dissonierenden gegenüber.

Eine weitere Einteilung des Immanenzstils bleibt belanglos. Die Immanenzstile

sind auf ein Zurückgehen auf letzte Begriffe angewiesen. Bedingung für das Fest-

halten an antithetischer Stilbestimmung ist der Glaube an den Urgegensatz, die

Urantinomie. Auf dem Wege von rein empirischer zu philosophischer Ableitung

liegen alle diese Versuche. Es gibt wohl letzten Endes nur ein Immanenzgesetz,

das bisher nur die verschiedenartigsten Formulierungen gefunden hat und das jeg-

liche Kulturhandlung des Menschen, gleichgültig ob in zeitlicher oder völkischer

Hinsicht, bestimmt.

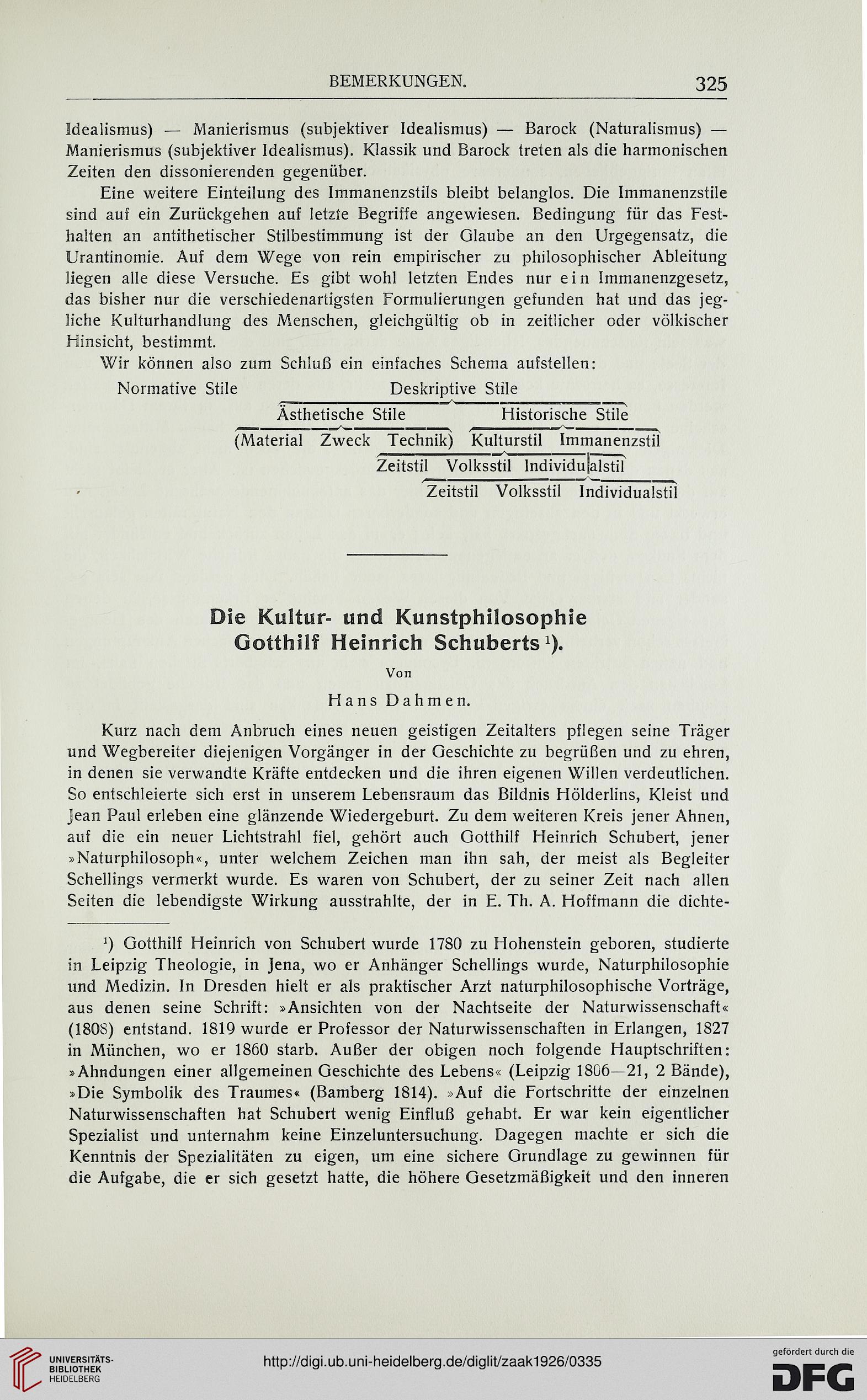

Wir können also zum Schluß ein einfaches Schema aufstellen:

Normative Stile Deskriptive Stile

Ästhetische Stile Historische Stile

(Material Zweck Technik) Kulturstil Immanenzstil

Zeitstil Volksstil lndividu alstil

Zeitstil Volksstil Individualstil

Die Kultur- und Kunstphilosophie

Gotthilf Heinrich Schuberts1).

Von

Hans Dahmen.

Kurz nach dem Anbruch eines neuen geistigen Zeitalters pflegen seine Träger

und Wegbereiter diejenigen Vorgänger in der Geschichte zu begrüßen und zu ehren,

in denen sie verwandte Kräfte entdecken und die ihren eigenen Willen verdeutlichen.

So entschleierte sich erst in unserem Lebensraum das Bildnis Hölderlins, Kleist und

Jean Paul erleben eine glänzende Wiedergeburt. Zu dem weiteren Kreis jener Ahnen,

auf die ein neuer Lichtstrahl fiel, gehört auch Gotthilf Heinrich Schubert, jener

»Naturphilosoph«, unter welchem Zeichen man ihn sah, der meist als Begleiter

Sendlings vermerkt wurde. Es waren von Schubert, der zu seiner Zeit nach allen

Seiten die lebendigste Wirkung ausstrahlte, der in E. Th. A. Hoffmann die dichte-

') Gotthilf Heinrich von Schubert wurde 1780 zu Hohenstein geboren, studierte

in Leipzig Theologie, in Jena, wo er Anhänger Sendlings wurde, Naturphilosophie

und Medizin. In Dresden hielt er als praktischer Arzt naturphilosophische Vorträge,

aus denen seine Schrift: »Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft«

(180S) entstand. 1819 wurde er Professor der Naturwissenschaften in Erlangen, 1827

in München, wo er 1860 starb. Außer der obigen noch folgende Hauptschriften:

»Ahndungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens« (Leipzig 18G6—21, 2 Bände),

»Die Symbolik des Traumes« (Bamberg 1814). »Auf die Fortschritte der einzelnen

Naturwissenschaften hat Schubert wenig Einfluß gehabt. Er war kein eigentlicher

Spezialist und unternahm keine Einzeluntersuchung. Dagegen machte er sich die

Kenntnis der Spezialitäten zu eigen, um eine sichere Grundlage zu gewinnen für

die Aufgabe, die er sich gesetzt hatte, die höhere Gesetzmäßigkeit und den inneren

325

Idealismus) — Manierismus (subjektiver Idealismus) — Barock (Naturalismus) —

Manierismus (subjektiver Idealismus). Klassik und Barock treten als die harmonischen

Zeiten den dissonierenden gegenüber.

Eine weitere Einteilung des Immanenzstils bleibt belanglos. Die Immanenzstile

sind auf ein Zurückgehen auf letzte Begriffe angewiesen. Bedingung für das Fest-

halten an antithetischer Stilbestimmung ist der Glaube an den Urgegensatz, die

Urantinomie. Auf dem Wege von rein empirischer zu philosophischer Ableitung

liegen alle diese Versuche. Es gibt wohl letzten Endes nur ein Immanenzgesetz,

das bisher nur die verschiedenartigsten Formulierungen gefunden hat und das jeg-

liche Kulturhandlung des Menschen, gleichgültig ob in zeitlicher oder völkischer

Hinsicht, bestimmt.

Wir können also zum Schluß ein einfaches Schema aufstellen:

Normative Stile Deskriptive Stile

Ästhetische Stile Historische Stile

(Material Zweck Technik) Kulturstil Immanenzstil

Zeitstil Volksstil lndividu alstil

Zeitstil Volksstil Individualstil

Die Kultur- und Kunstphilosophie

Gotthilf Heinrich Schuberts1).

Von

Hans Dahmen.

Kurz nach dem Anbruch eines neuen geistigen Zeitalters pflegen seine Träger

und Wegbereiter diejenigen Vorgänger in der Geschichte zu begrüßen und zu ehren,

in denen sie verwandte Kräfte entdecken und die ihren eigenen Willen verdeutlichen.

So entschleierte sich erst in unserem Lebensraum das Bildnis Hölderlins, Kleist und

Jean Paul erleben eine glänzende Wiedergeburt. Zu dem weiteren Kreis jener Ahnen,

auf die ein neuer Lichtstrahl fiel, gehört auch Gotthilf Heinrich Schubert, jener

»Naturphilosoph«, unter welchem Zeichen man ihn sah, der meist als Begleiter

Sendlings vermerkt wurde. Es waren von Schubert, der zu seiner Zeit nach allen

Seiten die lebendigste Wirkung ausstrahlte, der in E. Th. A. Hoffmann die dichte-

') Gotthilf Heinrich von Schubert wurde 1780 zu Hohenstein geboren, studierte

in Leipzig Theologie, in Jena, wo er Anhänger Sendlings wurde, Naturphilosophie

und Medizin. In Dresden hielt er als praktischer Arzt naturphilosophische Vorträge,

aus denen seine Schrift: »Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft«

(180S) entstand. 1819 wurde er Professor der Naturwissenschaften in Erlangen, 1827

in München, wo er 1860 starb. Außer der obigen noch folgende Hauptschriften:

»Ahndungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens« (Leipzig 18G6—21, 2 Bände),

»Die Symbolik des Traumes« (Bamberg 1814). »Auf die Fortschritte der einzelnen

Naturwissenschaften hat Schubert wenig Einfluß gehabt. Er war kein eigentlicher

Spezialist und unternahm keine Einzeluntersuchung. Dagegen machte er sich die

Kenntnis der Spezialitäten zu eigen, um eine sichere Grundlage zu gewinnen für

die Aufgabe, die er sich gesetzt hatte, die höhere Gesetzmäßigkeit und den inneren