207

1895.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

208

Flucht, 6. die Beweinung der hl. Leiche Christi,

7. den Tod Mariens, 8. ihre Verherrlichung im

Himmel. Offenbar fehlen mehrere Bilder oder

Gruppen zur Vervollständigung des Cyklus.

Angeblich sollen die Tafeln auch auf der Rück-

seite bemalt sein. Vielleicht hat die einstürzende

Mauer sie so verdorben, dafs eine Restauration

sich nicht lohnte. Selbst die erhaltene Seite

ist durch Uebermalung ziemlich stark mitge-

nommen. Alle Gemälde und Skulpturen sind

zweifelsohne von zwei Meistern derselben west-

fälischen Lokalschule hergestellt. Das ist auf-

fallend, aber doch leicht erklärlich, da ja die

Gegend rings um Len-

dersdorf überreich ist

an Altären, die um

dieselbe Zeit aus Ant-

werpen kamen. Ant-

werpen aber lag weit

ferner und jenseits der

Grenzen der Kölner

Diözese, während ein

grofser Theil Westfa-

lens zu ihr gehörte.

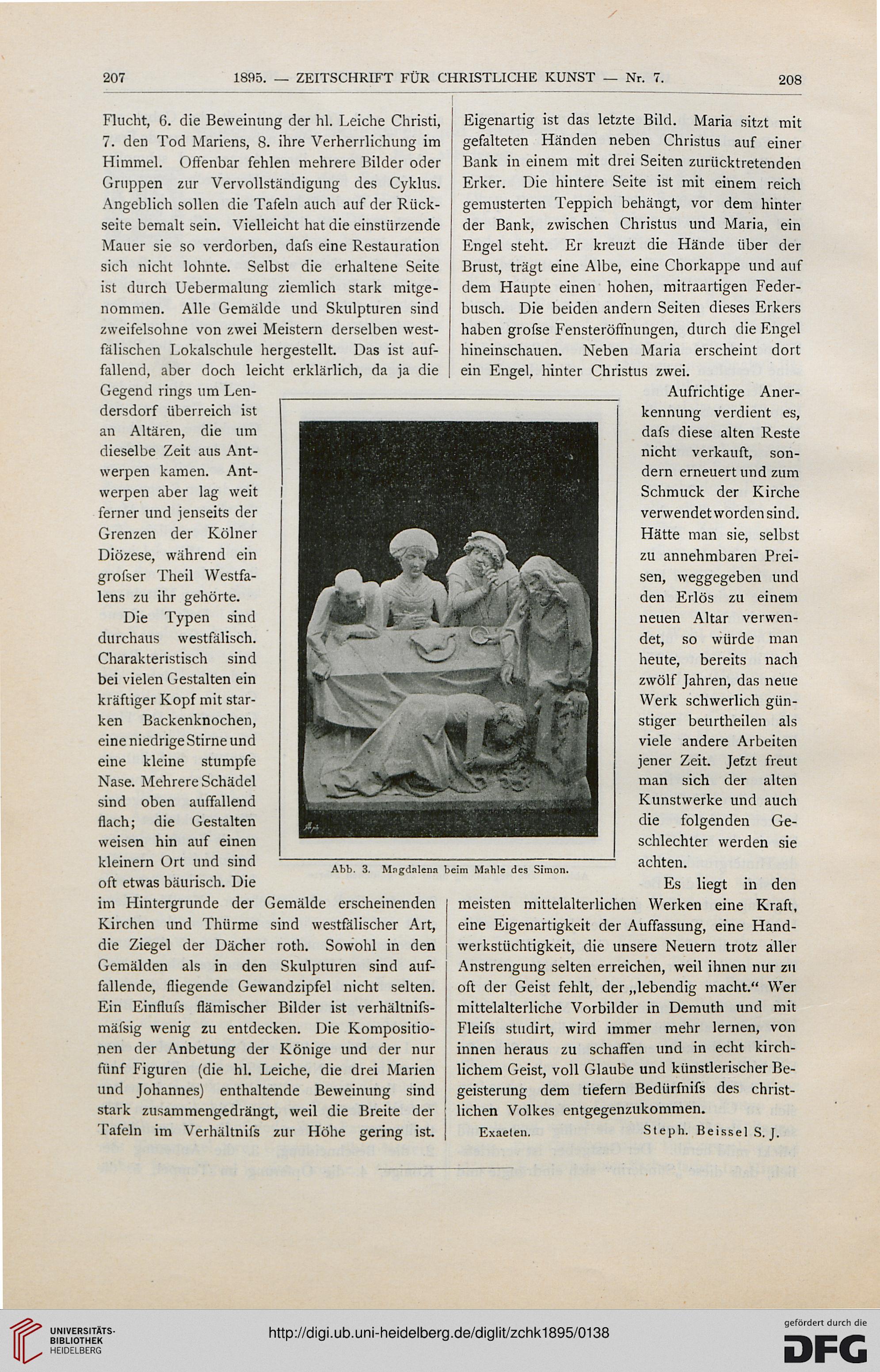

Die Typen sind

durchaus westfälisch.

Charakteristisch sind

bei vielen Gestalten ein

kräftiger Kopf mit star-

ken Backenknochen,

eine niedrige Stirne und

eine kleine stumpfe

Nase. Mehrere Schädel

sind oben auffallend

flach; die Gestalten

weisen hin auf einen

kleinern Ort und sind

oft etwas bäurisch. Die

im Hintergrunde der Gemälde erscheinenden

Kirchen und Thürme sind westfälischer Art,

die Ziegel der Dächer roth. Sowohl in den

Gemälden als in den Skulpturen sind auf-

fallende, fliegende Gewandzipfel nicht selten.

Ein Einflufs flämischer Bilder ist verhältnifs-

mäfsig wenig zu entdecken. Die Kompositio-

nen der Anbetung der Könige und der nur

fünf Figuren (die hl. Leiche, die drei Marien

und Johannes) enthaltende Beweinung sind

stark zusammengedrängt, weil die Breite der

Tafeln im Verhältnifs zur Höhe gering ist.

Abb. 3. Magdalena beim Mable des Simon.

Eigenartig ist das letzte Bild. Maria sitzt mit

gefalteten Händen neben Christus auf einer

Bank in einem mit drei Seiten zurücktretenden

Erker. Die hintere Seite ist mit einem reich

gemusterten Teppich behängt, vor dem hinter

der Bank, zwischen Christus und Maria, ein

Engel steht. Er kreuzt die Hände über der

Brust, trägt eine Albe, eine Chorkappe und auf

dem Haupte einen hohen, mitraartigen Feder-

busch. Die beiden andern Seiten dieses Erkers

haben grofse Fensteröffnungen, durch die Engel

hineinschauen. Neben Maria erscheint dort

ein Engel, hinter Christus zwei.

Aufrichtige Aner-

kennung verdient es,

dafs diese alten Reste

nicht verkauft, son-

dern erneuert und zum

Schmuck der Kirche

verwendet worden sind.

Hätte man sie, selbst

zu annehmbaren Prei-

sen, weggegeben und

den Erlös zu einem

neuen Altar verwen-

det, so würde man

heute, bereits nach

zwölf Jahren, das neue

Werk schwerlich gün-

stiger beurtheilen als

viele andere Arbeiten

jener Zeit. Jetzt freut

man sich der alten

Kunstwerke und auch

die folgenden Ge-

schlechter werden sie

achten.

Es liegt in den

meisten mittelalterlichen Werken eine Kraft,

eine Eigenartigkeit der Auffassung, eine Hand-

werkstüchtigkeit, die unsere Neuern trotz aller

Anstrengung selten erreichen, weil ihnen nur zu

oft der Geist fehlt, der „lebendig macht." Wer

mittelalterliche Vorbilder in Demuth und mit

Fleifs studirt, wird immer mehr lernen, von

innen heraus zu schaffen und in echt kirch-

lichem Geist, voll Glaube und künstlerischer Be-

geisterung dem tiefern Bediirfnifs des christ-

lichen Volkes entgegenzukommen.

Exaeten.

Steph. Beissel S. J.

1895.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

208

Flucht, 6. die Beweinung der hl. Leiche Christi,

7. den Tod Mariens, 8. ihre Verherrlichung im

Himmel. Offenbar fehlen mehrere Bilder oder

Gruppen zur Vervollständigung des Cyklus.

Angeblich sollen die Tafeln auch auf der Rück-

seite bemalt sein. Vielleicht hat die einstürzende

Mauer sie so verdorben, dafs eine Restauration

sich nicht lohnte. Selbst die erhaltene Seite

ist durch Uebermalung ziemlich stark mitge-

nommen. Alle Gemälde und Skulpturen sind

zweifelsohne von zwei Meistern derselben west-

fälischen Lokalschule hergestellt. Das ist auf-

fallend, aber doch leicht erklärlich, da ja die

Gegend rings um Len-

dersdorf überreich ist

an Altären, die um

dieselbe Zeit aus Ant-

werpen kamen. Ant-

werpen aber lag weit

ferner und jenseits der

Grenzen der Kölner

Diözese, während ein

grofser Theil Westfa-

lens zu ihr gehörte.

Die Typen sind

durchaus westfälisch.

Charakteristisch sind

bei vielen Gestalten ein

kräftiger Kopf mit star-

ken Backenknochen,

eine niedrige Stirne und

eine kleine stumpfe

Nase. Mehrere Schädel

sind oben auffallend

flach; die Gestalten

weisen hin auf einen

kleinern Ort und sind

oft etwas bäurisch. Die

im Hintergrunde der Gemälde erscheinenden

Kirchen und Thürme sind westfälischer Art,

die Ziegel der Dächer roth. Sowohl in den

Gemälden als in den Skulpturen sind auf-

fallende, fliegende Gewandzipfel nicht selten.

Ein Einflufs flämischer Bilder ist verhältnifs-

mäfsig wenig zu entdecken. Die Kompositio-

nen der Anbetung der Könige und der nur

fünf Figuren (die hl. Leiche, die drei Marien

und Johannes) enthaltende Beweinung sind

stark zusammengedrängt, weil die Breite der

Tafeln im Verhältnifs zur Höhe gering ist.

Abb. 3. Magdalena beim Mable des Simon.

Eigenartig ist das letzte Bild. Maria sitzt mit

gefalteten Händen neben Christus auf einer

Bank in einem mit drei Seiten zurücktretenden

Erker. Die hintere Seite ist mit einem reich

gemusterten Teppich behängt, vor dem hinter

der Bank, zwischen Christus und Maria, ein

Engel steht. Er kreuzt die Hände über der

Brust, trägt eine Albe, eine Chorkappe und auf

dem Haupte einen hohen, mitraartigen Feder-

busch. Die beiden andern Seiten dieses Erkers

haben grofse Fensteröffnungen, durch die Engel

hineinschauen. Neben Maria erscheint dort

ein Engel, hinter Christus zwei.

Aufrichtige Aner-

kennung verdient es,

dafs diese alten Reste

nicht verkauft, son-

dern erneuert und zum

Schmuck der Kirche

verwendet worden sind.

Hätte man sie, selbst

zu annehmbaren Prei-

sen, weggegeben und

den Erlös zu einem

neuen Altar verwen-

det, so würde man

heute, bereits nach

zwölf Jahren, das neue

Werk schwerlich gün-

stiger beurtheilen als

viele andere Arbeiten

jener Zeit. Jetzt freut

man sich der alten

Kunstwerke und auch

die folgenden Ge-

schlechter werden sie

achten.

Es liegt in den

meisten mittelalterlichen Werken eine Kraft,

eine Eigenartigkeit der Auffassung, eine Hand-

werkstüchtigkeit, die unsere Neuern trotz aller

Anstrengung selten erreichen, weil ihnen nur zu

oft der Geist fehlt, der „lebendig macht." Wer

mittelalterliche Vorbilder in Demuth und mit

Fleifs studirt, wird immer mehr lernen, von

innen heraus zu schaffen und in echt kirch-

lichem Geist, voll Glaube und künstlerischer Be-

geisterung dem tiefern Bediirfnifs des christ-

lichen Volkes entgegenzukommen.

Exaeten.

Steph. Beissel S. J.